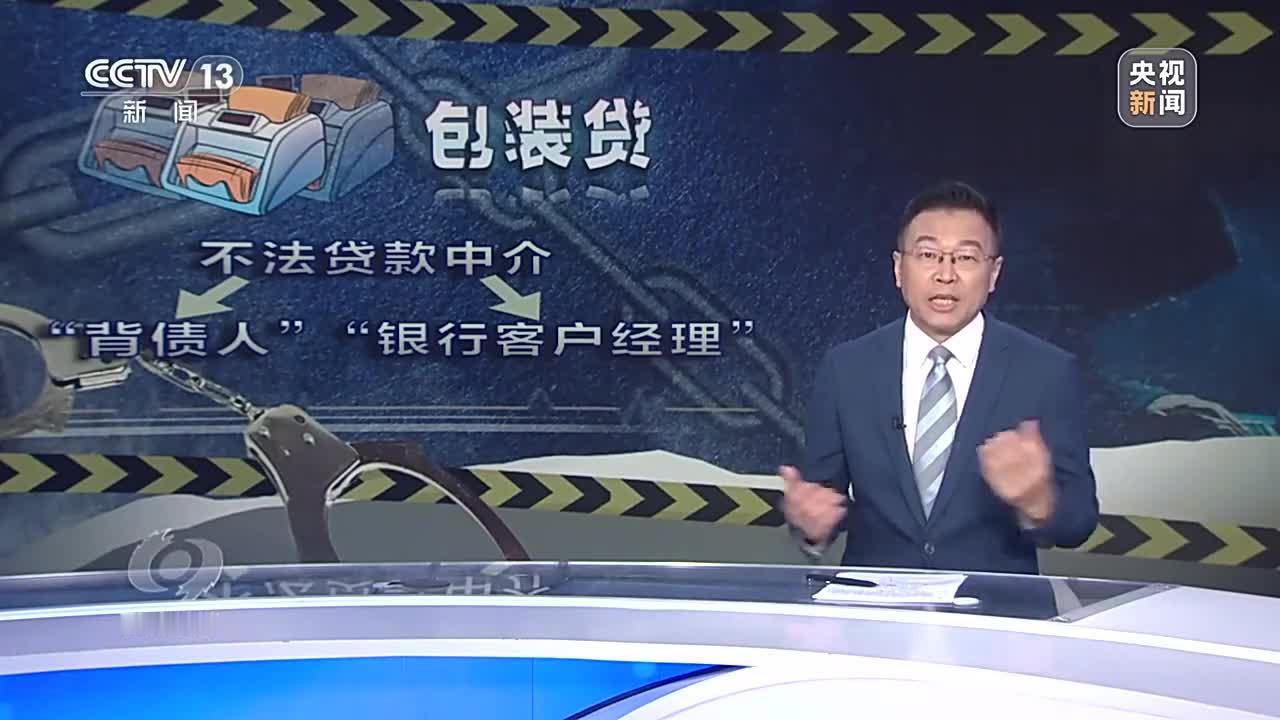

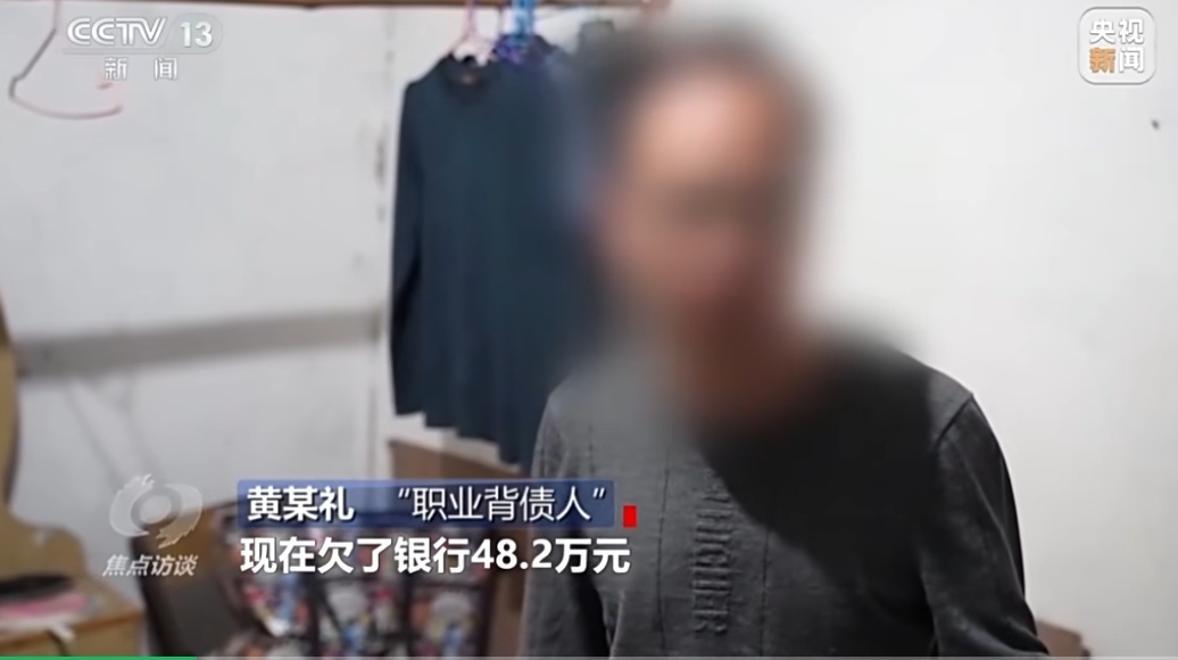

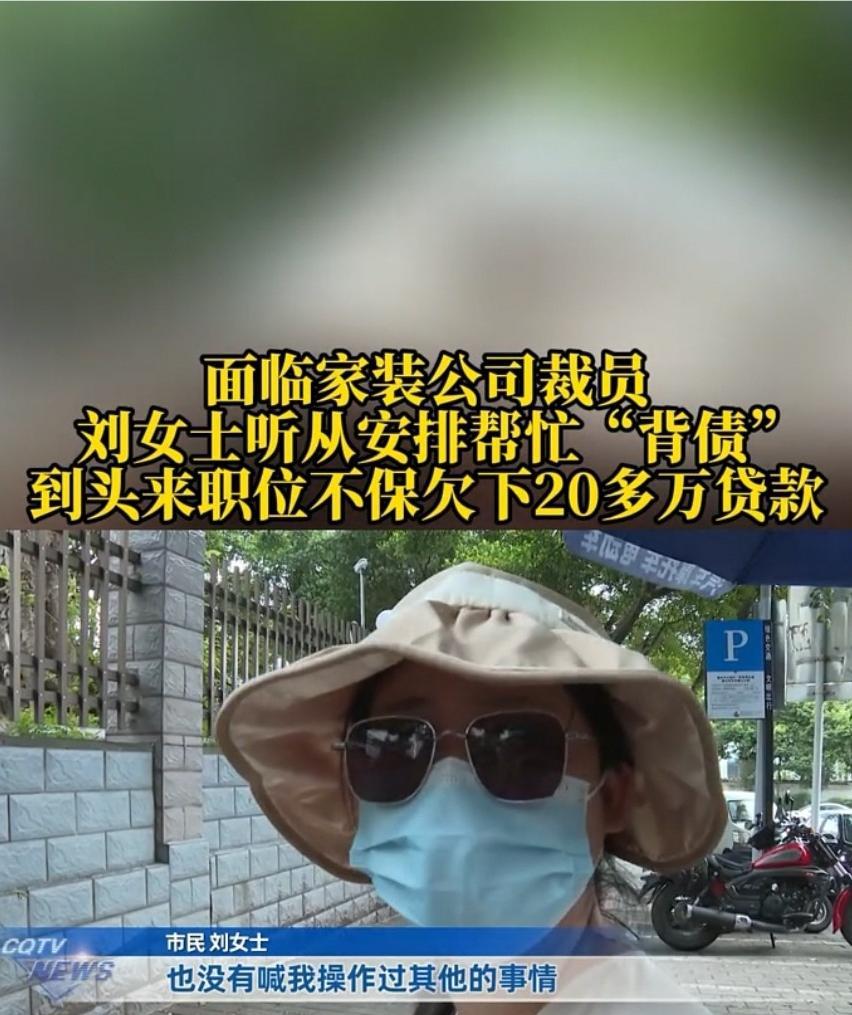

[月亮]前段时间,央视曝光一个让全网震惊的新闻,近两年在缅北被大力打击后,国内出现一种新型诈骗手段,叫做“职业背债人”,参与者涉案金额高达百万甚至上千万,简直比缅北诈骗还要狠。那具体是怎么回事? 信源:央视网——国家金融监管总局提示:警惕“职业背债”陷阱 一张干净的征信报告,本该是一个人最宝贵的无形资产,而在一些人眼中却成了一个可以被利用和摧毁的工具。从刚走出校门的大学生,到53岁的建筑工人,他们都因为这份“干净”,被卷入了一场精心设计的金融骗局,最终换来的是征信报废和家庭破碎。 这些骗局的猎物往往是那些对社会认知不足的在校学生,或是来自农村、城郊的打工青年。他们征信记录空白,缺乏贷款经验,被银行视为风险低的“优质客户”,而黑中介正是看准了这一点,精准地向他们抛出诱饵。 网络广告上“签个字就能躺赚”的承诺,轻易点燃了年轻人渴望快速翻身的梦想。而对于文化水平不高、法律意识淡薄的黄某礼,再加上黑中介的蛊惑,说什么“贷80万,还一年就不用还了。”在这种诱惑还真让一些人产生了“当老赖也不亏”的侥幸心理。 这些人以为自己占了便宜,却不知道自己出售的是终身信用。在这场交易中,他们作为“背债人”,实际到手的钱,往往只有贷款总额的一到两成。有一位农民黄某礼就是上了这个当,被承诺能拿到25%的“辛苦费”,但一笔48万的总贷款,中介就直接抽走了23万。 在拿到这张“信用白纸”后,黑中介便启动了一套工业化的包装流程。他们将一个普通的打工青年,摇身一变包装成公司高管,甚至直接冒名注册为公司“法人”,以此申请额度更高的经营贷。 到时候收入证明、公司公章、工资流水,一整套的伪造材料一应俱全。随着技术升级,还有些团伙甚至能攻破人脸识别系统。整个过程高效、标准,而使用这些手段的目的只有一个,就是将一个活生生的人,改造成符合银行贷款条件的“人形提款机”。 有时候骗局的设计更是“量体裁衣”,当时为了骗取房贷,有个黑中介与炒房客游某合谋,将一套价值仅20万的房产,以42.5万的价格卖给黄某礼,并以此为基础申请贷款。为了骗取“装修贷”,他们只需提供几张假的装修照片。甚至为了申请“毛竹贷”,客户经理会主动带人去别人的竹林拍照。 当巨额贷款到手,中介和幕后团伙迅速分赃。有时他们也会象征性地帮忙还款几个月,制造一切正常的假象,然后便彻底失联跑路。于是所有的法律风险和数百万的债务,都精准地留给了那个当初以为“签个字就能躺赚”的背债人。 当然,这场骗局能够得逞,银行审核机制的失灵是无法回避的一环。在巨大的业绩压力下,一些基层网点的风险防火墙形同虚设。一位国有大行的审计部负责人承认,为了完成放贷指标,基层人员对材料审核常常“睁一只眼闭一只眼”。 数据显示,2025年,“包装贷”案件同比激增217%,涉案金额超过800亿。同年一季度,个人住房贷款不良率突破1.2%,其中高达三成的坏账涉及材料造假。事后,银行声称自己也是“受害者”,但其实这无法掩盖其在制度上的巨大漏洞。 但是这些骗局的代价最终是由那些“背债人”和他们的家庭承担。他们不仅背负上百万甚至千万的债务,个人征信也彻底报废,被列为失信被执行人。银行卡、微信、支付宝被冻结,无法购买高铁票和飞机票,生活寸步难行。同时,子女上学也要受阻,家人的社交也蒙上阴影。有人的儿子因此相亲失败,有人的孙子在学校被同学歧视。他们不劳而获,为了几万块的小利,付出的却是整个家庭的未来,背下的是还不起的债,这是亏还是赚一眼就看出来了。 “信用白纸”的悲剧是个人贪念、中介罪恶与机构失职共同造成的。它提醒我们,当监管的强度跟不上金融创新的脚步,当机构的业绩压力压倒了风控责任,最普通的守信者,反而可能成为最先被牺牲的对象。 如今,法律正在完善,新修订的《民事诉讼法》已将协助伪造金融票证的行为列为刑事犯罪。但要真正防范此类骗局,除了个人的警惕,更需要金融机构重建审核的严肃性。