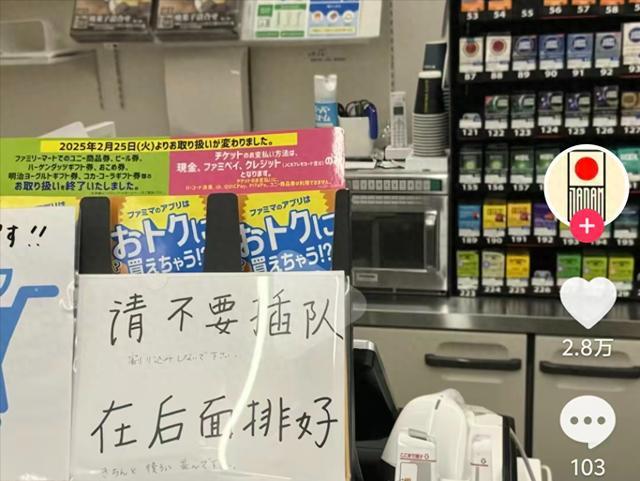

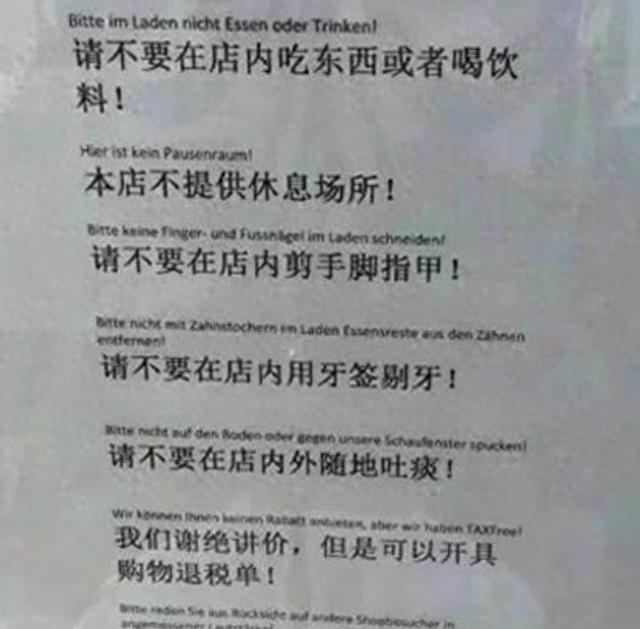

继德国之后,英国、韩国也开始贴“中文标语”,更讽刺的是,这些标语上只有中文,没有英文,也没有德文,完全是赤裸裸的针对,这些所谓的“标签”,究竟是诋毁,还是事实?我国的游客表示,绝对不接受! 中国居民海外旅行已经成为常态。他们走出国门,消费力强大,在全球旅游市场占据重要位置,海外旅途并非总是一帆风顺。一些热门目的地出现了特别针对中国游客的中文警示。甚至,排斥性标语也公然出现。 看看德国。柏林文化区、慕尼黑商业地带,博物馆与商业区内的警示语常以中文为主,“禁止吸烟”、“请勿喧哗”、“勿触展品”等字样,中文特别大,其他语言则不显眼。这让中国游客心里很不舒服,分明感到自己被特殊对待,心里充满委屈。 英国伦敦也一样。大英博物馆、购物中心等处,只用中文写着“谢绝议价”、“店内勿歇”。有中国游客想在购物区休息,被中文牌子拦住。他们亲眼看到其他国家的游客却能自在停留。这种不公平,让人心里堵得慌,原本的旅行乐趣荡然无存。 韩国的情况更直接。济州岛公共设施旁,只用中文写着“禁止随地排泄”。首尔有些餐馆,甚至直接挂牌“谢绝中国人入内”,还强调“尤其是中国人”。有韩国商家直言不讳,表示不愿接待那些他们认为“不文明”的客人。 面对这些中文标识,中国游客普遍感到自己不受欢迎,心里充满了被孤立的感受。这种特殊对待严重损害了旅行体验,原本愉快的旅行心情因此大打折扣,心理上很不舒服。 甚至有游客因此改变或取消了原定行程,直接选择前往其他国家旅行。他们说,在国内就守规矩,出国更注意形象。却仍被当成“低素质”群体,心里很委屈。原本期待的海外之旅,因为这些中文警示变得索然无味。 确实,少数中国游客在境外有过不文明举动。比如吐痰、乱扔垃圾、大声喧哗,或者不排队。当地民众和商家看到了,自然会有负面看法。一些地方和商家认为,用中文标语最直接有效,能快速规范中国游客的行为。 部分接待方解释,这是为了方便数量庞大的中国游客理解当地规定。但有人指出,这其实是刻板印象作祟,甚至是对中国文化和国民素质的轻视。 一些西方人对中国的认识,可能还停留在过去。他们没跟上中国快速发展的脚步。少数不文明行为被媒体一放大,就成了整个中国游客群体的标签,以偏概全。 这还暴露出管理者跨文化交流能力不足。他们习惯用简单粗暴的办法,处理复杂的管理难题。接待方一边赚取中国游客的钱,一边又想显示自己的文化优越。他们借此强调本国规则,试图维护其国际形象,这是一种复杂的矛盾心态。 这种直接的中文标识,忽略了游客的感受。它不是善意提醒,更像是直接指责。把少数人的行为归咎于整个群体,这很不公平,令人难以接受。这种做法根本吸引不了中国游客,反而深深伤害了他们的感情。 长远来看,这种做法对当地旅游业的声誉和发展潜力都构成了负面影响。它甚至可能影响两国间的友好关系,导致中国游客望而却步。 全球旅游产业赚着大笔利润,却只管把游客送达目的地。他们没有尽到文化沟通和行为引导的责任,这是行业失职。缺乏实用的跨文化“旅行说明书”,加剧了游客与目的地社会之间的误解和冲突。 解决这个问题,需要游客和接待方一起努力,共同寻求出路。中国游客要提升文明素养,明白个人行为关乎国家形象,责任重大。 出国前,充分了解并尊重目的地国家的文化习俗、法律法规,做好准备。旅途中,自觉遵守当地规定,注意言行,避免大声喧哗、乱扔垃圾等不文明行为。 接待国应该平等对待所有国际游客,不分国籍,一视同仁。公共场所应普遍设置多语言、普适性的文明引导标识,而非针对特定国家的中文警示。 全球旅游产业要承担起文化沟通和引导的责任,提供更实用的文化差异“旅行说明书”。鼓励中国游客培养“文化自觉”,学会“入乡随俗”的智慧,让跨国旅游成为一场基于互相尊重和理解的美好文化体验,这才是我们共同的目标。 对此,你怎么看?