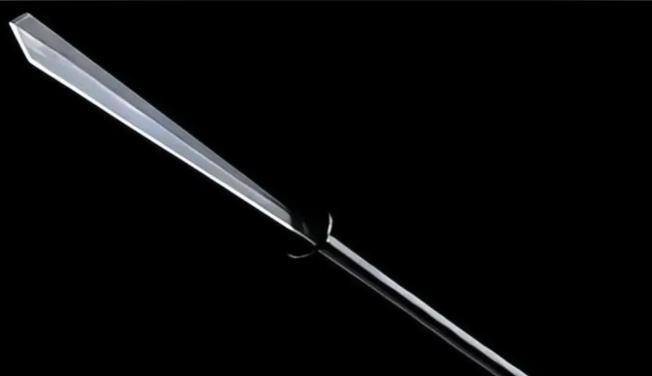

唐代“陌刀”长3米,士兵双手握时,靠啥设计避免挥砍时重心偏移? 唐代的陌刀不是给普通士兵用的,主要是对付骑兵冲锋的“重装利器”,想象一下,敌军骑兵举着长矛冲过来,陌刀手组成人墙,双手握刀劈下去,连人带马都能劈成两半。 但三米长的兵器,光是重量就不轻,挥起来要是重心跑偏,要么砍空自己摔跤,要么被反作用力震得脱力,所以重心控制是生死攸关的大事。 首先看刀身的“减重设计”,陌刀的刀刃虽然长,但不是从头到尾都厚实。考古发现的陌刀残件显示,刀刃根部比较宽,到前端逐渐收窄,有点像现代砍刀的“楔形设计”。 这种造型能减少前端重量,避免重心过于靠前,而且刀刃的横截面是“内凹弧形”,中间有一道凸起的脊线,既保证了刀刃强度,又比扁平的刀身轻了不少,就像咱们现在买菜刀,好的刀身会做“减重槽”,陌刀这设计原理是一样的。 再看刀柄和刀身的“配重平衡”,陌刀的刀柄可不是简单的木棍,而是“前细后粗”的渐变设计,靠近刀身的位置做得细一些,方便双手握持发力;后半段加粗,里面还可能嵌了铁条或者铅块。 这就像天平的两端,刀身前端有重量,刀柄后端就用配重抵消,让整个兵器的重心落在双手握持的位置附近,现代体育用品里的击剑、长枪,也都是这么设计的,可见古今智慧相通。 还有一个关键是“握持点的优化”,陌刀的刀柄上有两个“防滑握环”,位置是固定的,前面的握环离刀身大约30厘米,后面的握环在刀柄中间。 士兵双手握住这两个环,刚好让发力点对准重心垂线,挥刀时,前面的手负责控制方向,后面的手负责发力,两个支点形成稳定的“力臂”,就像玩杠杆原理,能轻松带动整个兵器转动,而且握环是用麻绳缠绕的,既能防滑,又能缓冲震动,避免双手被震得发麻。 另外陌刀的“重心微调机制”也很巧妙,刀柄末端有个可拆卸的“铁镦”(就是刀柄底部的金属疙瘩),根据士兵的力量大小,能换不同重量的铁镦。 比如力气大的士兵,用轻点的铁镦,挥得更快;力气稍小的,换重点的铁镦,保证重心稳定,这就像现代相机的镜头可以换不同重量的镜头盖来平衡重心,古人居然早就想到了可调节设计。 最后得说陌刀手的“训练配合”,光有好设计还不够,士兵得经过专门训练,掌握“顺着力道挥刀”的技巧,他们挥刀时不是硬抡,而是利用腰部转动带动手臂,让兵器顺着重心的惯性走,有点像打网球时的“随挥动作”。 史料记载,陌刀手要练“劈、砍、撩”三个基础动作,每个动作都要求“刀身走直线”,久而久之形成肌肉记忆,就算重心有微小偏移,身体也能自动调整过来。 所以你看,三米长的陌刀能稳稳挥砍,不是靠蛮力,而是刀身减重、刀柄配重、握持点设计、可调节配重这四个方面共同作用的结果。 古人没有现代力学公式,但通过无数次实战打磨,硬是造出了这种兼顾威力和稳定性的兵器。 这背后藏着的,是冷兵器时代最顶级的“人体工程学”智慧。