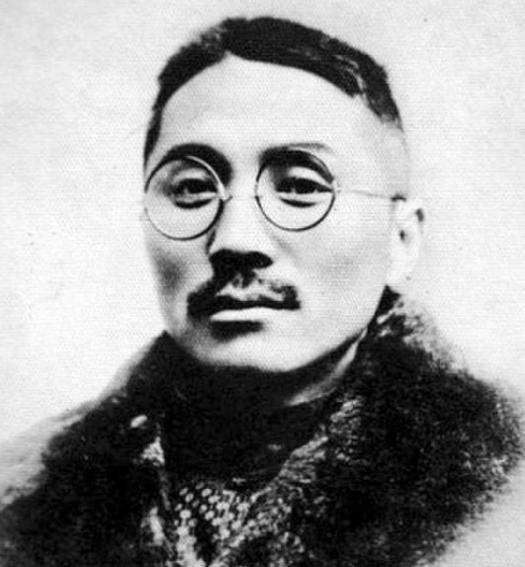

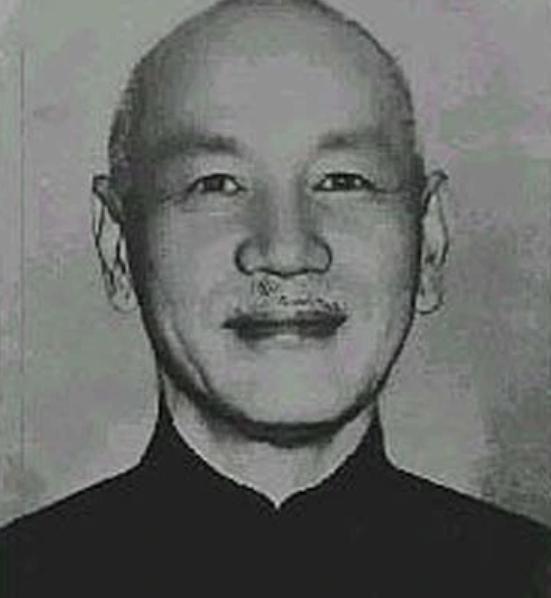

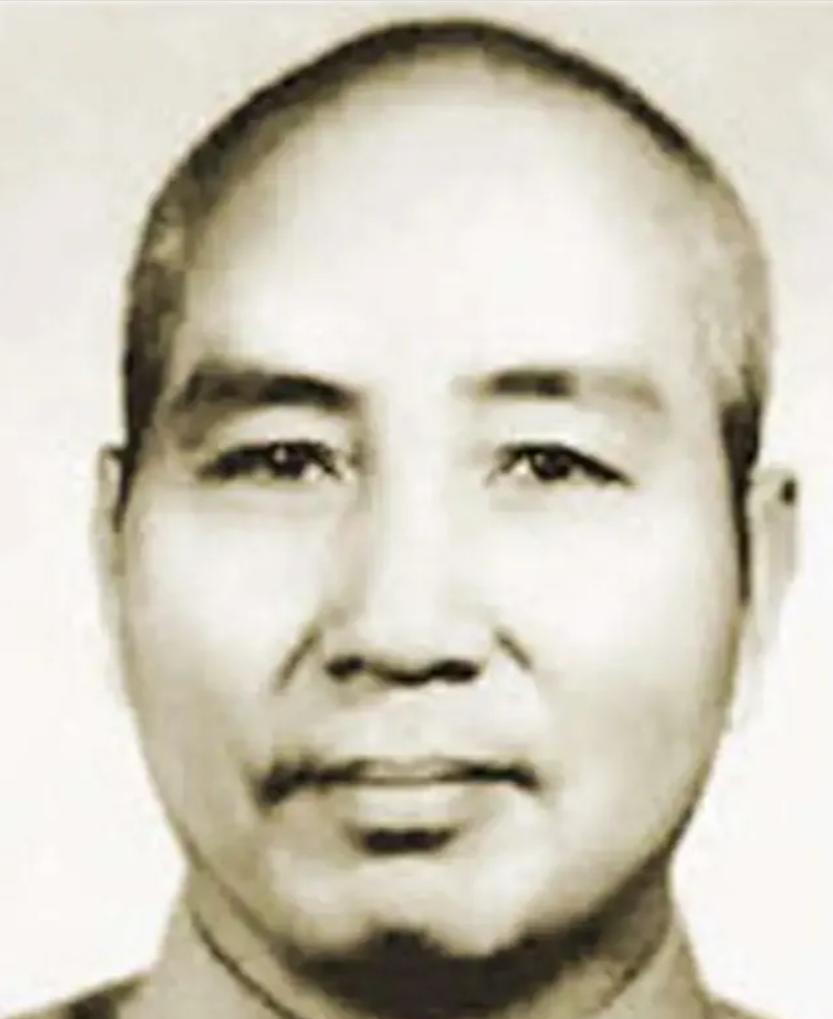

36年,王亚樵躲避追杀逃回老家,妻子王亚瑛提醒:你要小心一个人 “广西这地方也不太平,你得防着点。”——1936年4月,桂林郊外,王亚瑛压低声音朝王亚樵嘀咕。夜风卷着竹林的簌簌声,将那句叮嘱吹进黑暗。王亚樵没有接话,只轻轻拨动手里的匕首,寒光一闪而过,像极了他过去十余年的命运。 时间拨回到1921年。那一年,上海南市的弄堂里,二十六岁的王亚樵第一次拿起斧头替罢工工友“出头”。他本想做个纯粹的工人领袖,却在动荡的大都市迅速滑向另一条道路。斧头帮随即成型,徽籍工人一呼百应,靠的是他简单粗暴的行事准则——“只劈恶,不扰民”。口号听上去像义气,其实更像无奈:法治失序的年代,拳头往往比法条有效。 1927年“四一二”后,血腥清党让这位帮主彻底撕下“江湖豪侠”滤镜。街头堆积的尸体与铁丝网后痛哭的人,让王亚樵笃定一件事:蒋介石必须付出代价。于是,暗杀成了斧头帮最危险、也最吸引人的业务。有人评价他“以一帮敌一国”,夸张却不算离谱——当年国民党特科会议记录里,王亚樵的名字被红笔圈了又圈,旁边写着“必要时格杀”。 31年夏天,庐山刺蒋。策划者三人,却只有他在上海的阁楼里彻夜难眠。枪声没中,行动算半废。陈成逃出竹林、翻山、坠崖,最终趴在九江码头才勉强喘过气。他给王亚樵带回唯一一句话:“老蒋这辈子怕是要换睡姿了。”王亚樵苦笑:“躺也好,坐也罢,总有把斧头砸在枕边的机会。” 随后的几年,王亚樵把仇恨暂时转给汉奸。铁血锄奸团成立,只要是给日伪递茶送水的,不论高官还是流氓,全都列入黑名单。实战中最惊险的一回是刺汪精卫。1935年11月,南昌会场外,孙凤鸣扣动扳机,结果仅擦破汪的右臂。戴笠第一时间嗅到熟悉的火药味,断言“这是王亚樵的手笔”。蒋介石闻言恼火,一纸密令:把他挖出来,不限手段。 戴笠自负颇多,却迟迟拿不下对手。他清楚王亚樵有两个看家本事:一是杀人不眨眼,二是买通人心。香港警署那场“请君入瓮”最扎心——戴笠以为抓到线索,结果刚踏进九龙便被英警晾在小黑屋,差点闹成国际笑话。王亚樵借机南下,辗转进入广西,这才有了前头那句提醒。 从香港潜回老家,王亚樵自觉天衣无缝,心底其实也在打鼓。桂北山多路险,既能藏人,也最易走漏风声;更糟糕的是,当地军阀开价高,一口咬定谁捉到他,赏金八万法币。这样的价码,足够挑动任何眼红者。王亚瑛因此整夜睡不踏实,常在梦里惊醒,一把抓住丈夫的手说“别出门”。王亚樵心疼,却无可奈何,他清楚自己活在枪口下,每一步都得踩在刀锋上。 这时,余立奎出事。斧头帮骨干被抓,关在南京雨花台,戴笠亲自审。鞭子、老虎凳、水牢,连着七天,换来的只是余立奎一句“我不知道”。戴笠心急火燎,忽然记起余立奎在香港养了个小妾——余婉君。这个名字让王亚樵日后赔上命,也让军统总部险些放鞭炮庆功。 1936年春节后,余婉君踏上桂林的邮轮。她在甲板上琢磨台词:见面先哭,再抱怨香港苦,再说自己无处可去。“只要他信,剩下的交给特务。”临行前军统教官如此叮嘱。不得不说,她演得很像——衣衫单薄、眼眶发红,扑进王亚樵面前,一句“王先生救我”。那场景把旁人都看哭了,更别说素来重义气的王亚樵。 王亚瑛站在门口,盯着女子湿漉漉的眼睛,心里头发紧。“她哪像落难?一看就是备好台词。”可丈夫坚持,理由很简单:“她是自家兄弟的女人,不能不管。”针锋相对几句,又因逃亡的疲惫搁置。可疑云并未散去,反而越压越低。 进入五月,桂林天气闷热,空气像浸了胶水。王亚樵日渐焦躁,却仍要布置新一轮行动——目标又指向蒋介石。那天傍晚,他带着地图与余婉君碰头。按照约定,地点在女子租住的民房。门半掩着,他前脚进屋,后脚就听见异样脚步。抬头,七八个黑影扑来。王亚樵惯性要反击,却发现枪栓被人动过,卡壳。短促的枪声像几记闷雷,一秒里打碎了这位“民国第一杀手”的全部传奇。 当警笛声自远及近,王亚樵侧身倒下,肩、胸、腹连中五弹。他没有挣扎太久,只嘟囔一句:“早知如此……”声音随即淹没。现场后来被军统封锁,子弹弹壳被一一捡走,只留下地板上一滩暗红印记。戴笠得到电报时,皱纹舒展片刻,冷笑:“总算收工。” 王亚瑛赶到现场,木然地看着那滩血。有人劝她节哀,她摇头:“这不是意外,是他欠蒋家的债,也是欠自己的债。”随后,她亲手关门,带走丈夫仅剩的匕首与斧头。那两件兵器,她谁也没给,只藏在石灰墙后。多年后有人问她为何如此,她简单一句:“免得落在不相干的人手里。” 王亚樵死得窝囊,这句话在江湖上传了很久。可若把时间拉长,他与蒋、戴的拉锯,又像一场注定的零和游戏。暗杀能否改变中国走向?答案见仁见智。但可以肯定的是,在那个黑白混杂的年代,个人意志哪怕强如王亚樵,也常被更庞大的力量碾碎。仅此一点,足够后人低头沉思。