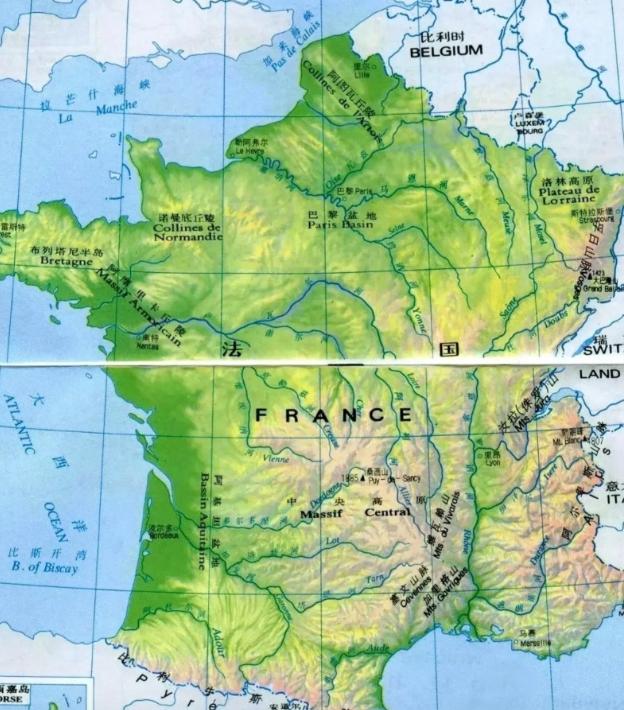

“一个人能无私到什么程度!”法国一男子来到中国40年时间,竟然无偿资助了70多位中国学生出国留学,而他提出的唯一要求,竟然是,他所资助的学生,学有所成后必须回到中国! 上世纪 70 年代,那会中国物资紧俏,买块肥皂都要票,教育领域尤其缺外语老师,更别说能教法语的外国人了。刚好那时候中法建交才 10 年,官方合作刚起步,民间交流还跟 “试探着走” 似的。 让・德・米里拜尔就是这时候来的,背着行李到了西安外国语学院,成了学校里没几个的外籍法语老师。 按规矩,他能拿两份钱:一份是法国政府给的津贴,够他自己生活;另一份是学校按教学发的工资 — 那会儿这工资可不低,普通中国家庭拿这钱能过得挺宽裕。 结果他刚到学校没几天,跟校领导聊了聊,知道学校连买法语听力机的钱都得省着花,直接就说了:“中国现在还缺东西,学校养学生更需要钱,我有法国的津贴就够了,学校工资别给我了。” 校领导当时都愣了,以为他客气,结果下个月财务要打钱,他硬是推着不收,之后每年都这样。你想,他拿着单份津贴,日子过得挺朴素,可看着学校用省下来的钱给学生添了听力设备、买了法语课本,他比谁都高兴。 这一推,就推了 5 年,直到后来工作调动才暂时离开西安。 要是光不拿钱,还不算最牛的。他教书的时候发现,班里好多学生特厉害 — 法语说得溜,对法国的科技、文化门儿清,可一说起 “想留学”,眼神就暗了。为啥?那会儿中国留学政策没现在松,能申请上的本就少,就算申请上了,申请费、学费、在国外的生活费,对普通家庭来说就是天文数字。 有个陕西农村来的学生叫李敏(化名),口语全班第一,却偷偷跟同学说 “算了,家里供不起”,这话被让・德・米里拜尔听见了。 没过几天,他找李敏谈话,掏出一沓钱说:“你的申请费我来出,学费、生活费也不用愁,只要你记住,法国的学问好,但你得回中国,这里才需要你。” 就这么着,从 1980 年开始,他的资助计划就没停过。 他选要帮的学生,不光看成绩,更看重 “心在不在中国”。课后他总跟学生聊天,问 “你学完想干啥”,要是学生说 “想留在国外找好工作”,他就不考虑; 要是说 “想回来教更多人法语”“想帮中国跟法国做买卖”,他就特别上心。每笔钱都他自己亲手管,学生出国前,他准会拉着人家的手叮嘱:“别忘喽,中国在等你。” 这一帮就是 40 年,算下来资助了 70 多个人。你知道这些学生回来后都干了啥?有个学生回西安办了法语培训班,专门招农村孩子,学费收得特低,还说 “当年让老师帮了我,现在我得帮更多人”;还有个学生进了外贸公司,中法谈农产品合作的时候。 他凭着在法国学的知识,帮陕西的苹果、猕猴桃打通了欧洲市场,让老乡们的果子能卖个好价钱;更有学生成了大学老师,教出的学生又去了中法合资企业,帮着引进法国的先进技术。 那会刚好是中国改革开放的关键期,特缺懂外语、有国际视野的人。让・德・米里拜尔资助的这些学生,刚好就补上了这个 “缺口”— 像帮着搭起了一座桥,一边是法国的技术、经验,一边是中国的需求、发展。 你说巧吗?其实不是巧,是他早早就看准了:中国要发展,得有自己的人才,他想帮着把人才 “送出去学,接回来用”。 现在让・德・米里拜尔都 80 多了,回法国养老了,可还没闲着 — 每天都要翻邮件,跟当年的学生聊天,问 “最近中国又有啥新变化”“你工作顺不顺”。有学生给他寄中国的茶叶、陕西的苹果,他收到了就跟邻居显摆:“这是我学生寄的,中国的好东西!” 有人问过他:“你在中国 40 年,不拿钱还倒贴,图啥?” 他笑得特实在:“我刚来的时候,中国还挺难;现在看着中国越来越好,我帮的学生能为中国做事,我就觉得值了。” 你说一个人能无私到啥程度?大概就是像让・德・米里拜尔这样:不图名,不图利,隔着国界,却把心扎在中国的土地上,用 40 年的时间,托举着一群人的梦想,也托举着一个国家的希望。 更难得的是,他播下的 “无私” 种子,还在那些学生身上发了芽 —— 他们接着帮别人,接着为中国做事,这份善意,就这么传了一代又一代。 信息来源: 人民网,作者龚仕建,2016年2月29日,《让·德·米里拜尔:扎根中国四十年 生前倾力中法文化交流》