70年代后,毛主席为何不再吃辣?程汝明直言:医生才没那么大本事 “1972年9月的一天,你这汤里到底放没放辣子?”车厢里晃动的灯光下,毛主席低声向程汝明询问。那声问话不带命令口吻,更像家人间的随口确认。程汝明愣了一秒,回以同样压低的声音:“主席,今天没放,您放心。” 那年主席身体状况已大不如前,咽喉时常发干。专列行驶在津浦线上,车外秋风呼啸,车内气氛却比往常要安静。陪同的卫士回忆,这大概是毛主席第一次主动向厨师确认菜里是否有辣椒。从此,桌上那抹鲜红渐渐消失。 十多年前的毛泽东,对辣椒几乎到了偏执的程度。1930年代在井冈山,他曾对身边战士开玩笑说:“没有辣椒,哪来革命的味道?”长征途中,伙夫只要能翻出几根干椒,主席就能多吃两碗糙米饭。浓烈的辛辣味,在困顿岁月里给他带来久违的暖意,也是那群湖南子弟最熟悉的家乡味。 然而,总说“口味随年龄变”,毛主席的转变更复杂。程汝明是见证者之一。这个天津出身、说话带着轻微海河口音的小伙子,17岁开始在惠中饭店摸爬滚打,只为保证每天肚子能吃饱。42年天津冬天极冷,他小妹因为营养不良没扛过去。那桩旧事让程汝明暗下决心:学艺要精,手里端一口饭碗,才能不给生活留缝隙。 1948年春天,他已能独当一面,刚满22岁却是店里排得上号的主厨。新政权成立后,北京需要大量技术人员。程汝明报名北上,被分配到铁路总局专务运输处,在专列厨房刷勺握铲,正式走进历史主舞台。 1954年,毛主席考察南方煤矿时第一次吃到程汝明做的午餐:萝卜丝饼、清蒸鲈鱼、一盘尖椒炒肉。主席咬下第一口饼,顺口感慨“脆得很”,此后专列食堂就留住了这位年轻厨师。几番行程下来,两人相处的默契渐生。 程汝明很快摸清几条基本规律:一,主食以稀粥、软米饭为主,配几道下饭小菜即可;二,讲究实惠,不要雕花的萝卜或点缀用的西蓝花;三,一日三餐菜单写完即刻存档,饭后销毁。安全部门将这套流程规定得近乎苛刻——密封、编号、焚毁,一个步骤都不能省。程汝明不止一次开玩笑:“那张纸的命,比我这条命都值钱。” 真正牵动他心神的,还是主席那张渐渐挑剔又渐渐疲惫的味蕾。1969年后,毛泽东频频咳嗽,尤其夜间咽痒难忍。医生提出“少油少盐、切忌辛辣”,可在主席面前,没有哪个医务人员敢下最后通牒。一次例行会诊后,他拍拍胸口说:“我自己来。”两天后,程汝明发现桌上辣椒不见踪影。 有人揣测是医疗组强令停辣,程汝明私下却摇头:“医生才没那么大本事,老人家自己决定的。”其实,呼吸道反复感染是主要原因。辣椒中的辣椒素会刺激咽喉,放大疼痛感。毛主席晚年阅读、谈话都要用力发声,他担心嗓子“废”得更快,干脆斩断多年的口腹之欲。 1974年春节后,卫士尝试在小碟子里放两根剁椒想试探,毛主席抬眼瞥了一下,说了句:“你们自己吃吧。”那一年,他75岁。湖南老家的味觉记忆就此封存,再没解冻。 程汝明偶尔心疼,想方设法在适口与清淡之间找平衡。红烧肉依旧做,可油脂控制得极严;腊味依旧上,只选最瘦的后腿肉,提前在温水里浸两小时去灌香;苦瓜炒蛋仍有,却多备一勺蜂蜜汤做搭配。如此调剂,既照顾了领袖情怀,也减轻了身体负担。 同年,他被调至中央书记处餐厅,负责多位领导同志饮食。相对于专列上分秒必争的厨房节奏,固定岗位宽松不少。这段时期,他收徒授艺,把多个精品小菜化整为零公开给学徒。不久后,北京几家机关食堂的家常菜水准明显提升,老干部们开玩笑说“吃饭像开盲盒,一不留神就摸到主席生前的口味”。 晚年的程汝明,总将1972年的那桌饭当作一个分水岭。那天之后,辣椒瓶被收进储物柜,钥匙也跟着封存。有人问他遗憾不遗憾,他叹口气:“嗓子要紧,革命需要他讲话,可一口辣椒就可能让他夜里说不出话。” 毛泽东与辣椒的缘分自此结尾,既是个人健康权衡,更映射了那段风云年代里领袖与自我、与国家之间的博弈。风味可以舍,言语不能哑,选择背后,是一个老人对自己角色的清醒认知。若非程汝明多年贴身观察,这些台前幕后的小细节,很难拼成完整的答案。

正气

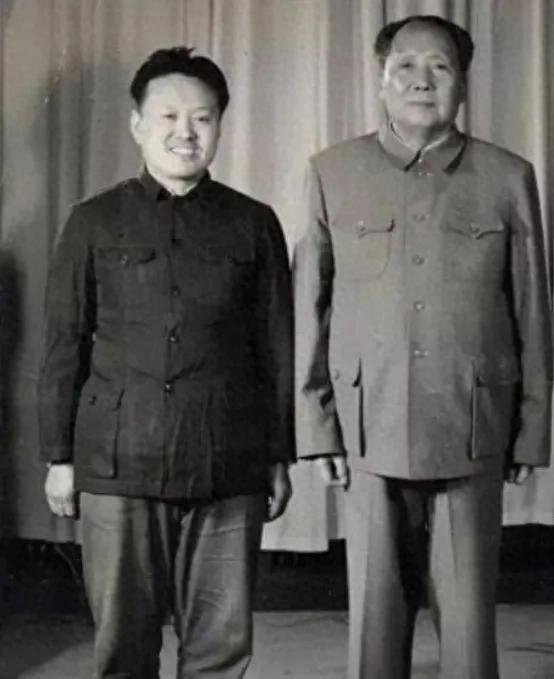

伟人啊[点赞]