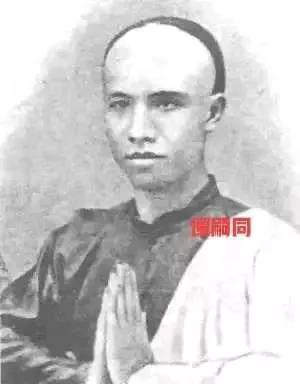

谭嗣同有两个学生,一个蔡锷,一个杨昌济,蔡锷一个学生是朱德,杨昌济一个学生毛泽东,谭嗣同之所伟大,不仅仅死的壮烈,更伟大的是传承。 这句话背后藏着中国近代史上最震撼的精神接力。1898 年戊戌变法失败时,谭嗣同拒绝逃亡,在菜市口刑场留下 "我自横刀向天笑" 的绝笔。他或许不知道,自己播下的火种正在两个学生身上悄然生长。蔡锷在时务学堂求学时,谭嗣同曾用《仁学》中的 "冲决网罗" 思想激励他:"今日之中国,非变法不足以图存。" 这个 16 岁的少年将这句话刻进骨髓,后来在云南讲武堂担任校长时,把 "尚武精神" 融入军事教育,培养出朱德这样的名将。 杨昌济和蔡锷不一样,他没扛过枪,却把谭嗣同的火种种在了课堂上。当年在时务学堂,谭嗣同讲课时总爱拍着桌子说 "救中国得先救人心",杨昌济坐在台下,笔记本记了满满三本,连老师说 "读书人不能只钻故纸堆" 的话都划了红圈。后来他去国外留学,又回湖南第一师范当老师,讲台成了他的战场。 他给学生上课从不照本宣科,总把谭嗣同的《仁学》拆开了讲,讲完 "为天地立心",就指着窗外的破城墙问:"你们看这长沙城,光靠念书能把它变样不?" 毛泽东那会儿常坐在第一排,笔记本上记满了杨昌济的话,还在 "知行合一" 四个字旁边画了个小太阳。杨昌济瞧着这学生眼里有光,课后总留他在办公室喝茶,聊谭嗣同当年怎么拒绝逃亡,聊 "中国的未来得靠肯干的年轻人"。 有回毛泽东组织同学去农村考察,杨昌济特意把谭嗣同用过的那本《仁学》借给他带在路上。后来这本书在辗转中磨掉了书脊,可书里 "冲决网罗" 的批注,被毛泽东用红笔描了又描。再后来的故事人尽皆知,毛泽东带着一群年轻人,真就把谭嗣同想变的中国一点点变了样。 这哪是简单的师生传承?是谭嗣同把 "救中国" 的念头揉碎了,蔡锷接过去化成了枪杆上的力量,杨昌济接过去酿成了课堂上的星火,最后传到毛泽东、朱德手里,成了改天换地的劲儿。他死的时候才 33 岁,可他播的种,在往后几十年里长成了撑天的树。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。