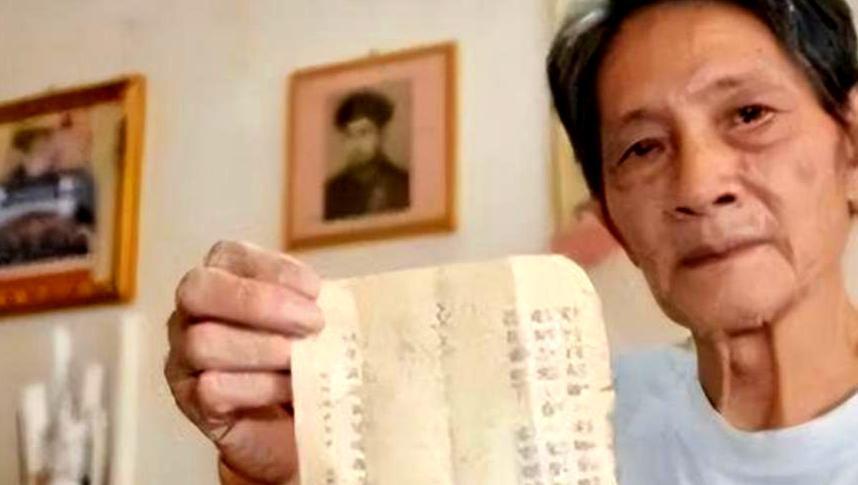

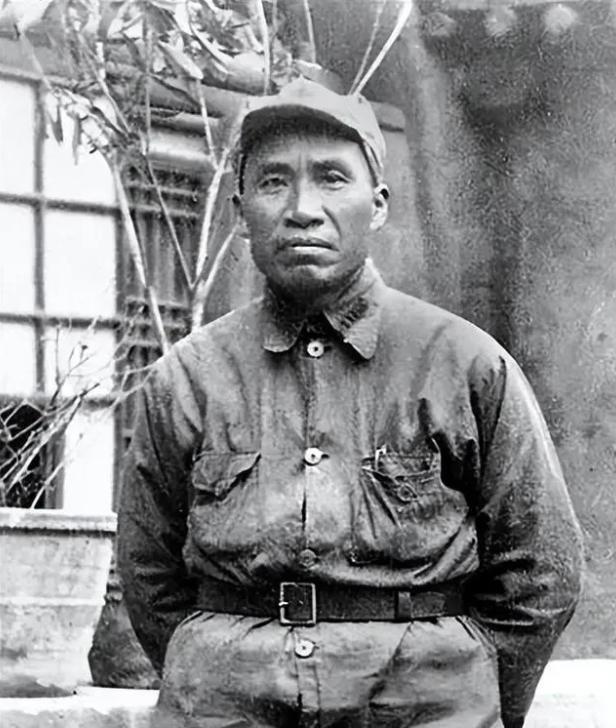

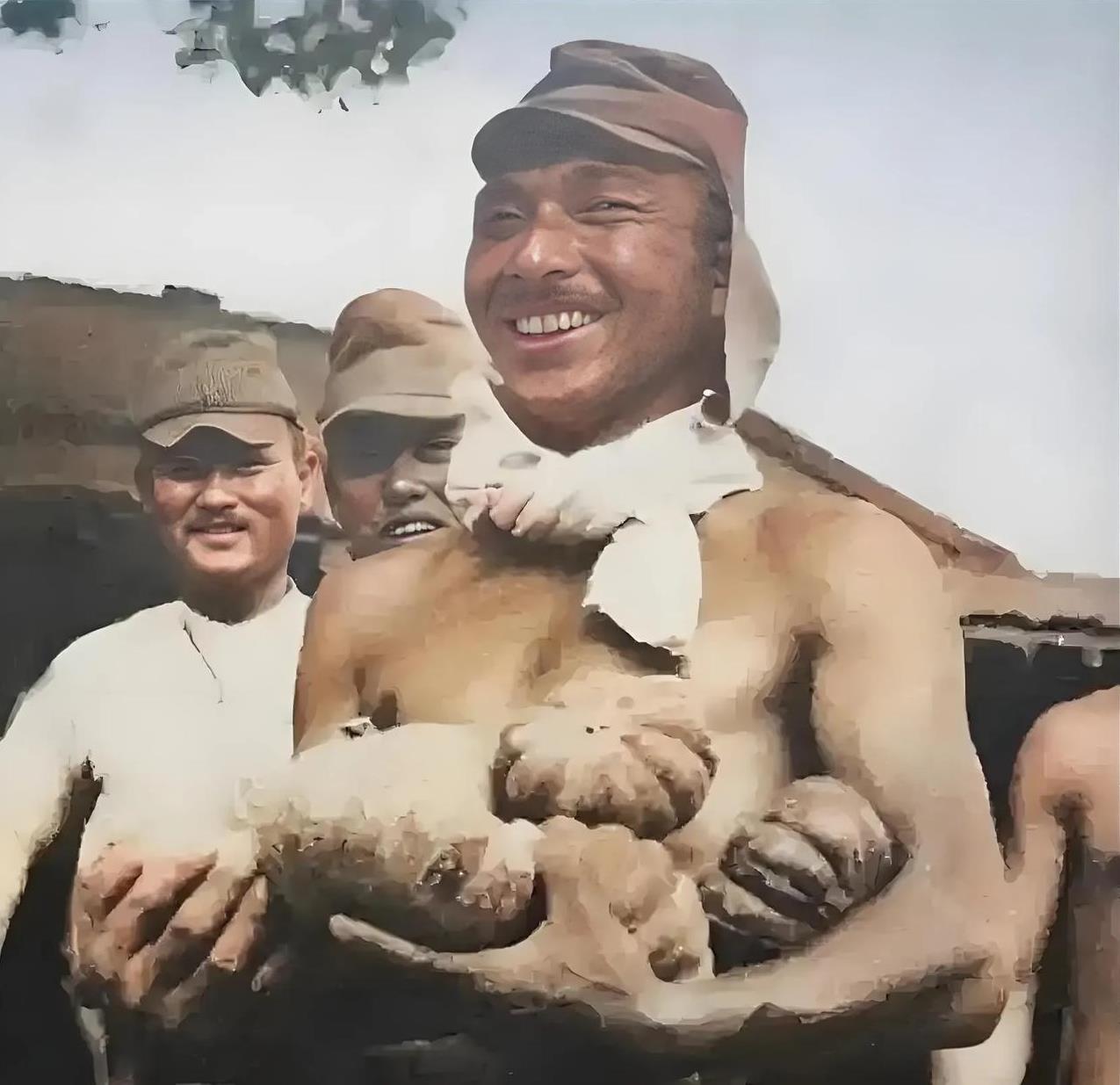

2011年,广东一位白发苍苍的老者颤巍巍地掏出一张泛黄的欠条,来到当地政府讨要债务。当工作人员看清借条内容时,顿时惊得目瞪口呆:这笔陈年旧账,如今哪还得清啊! 【消息源自:《七旬老人发现抗战时期游击队欠条 政府确认后给予补偿》2011-03-15 南方都市报】 梁诗伟蹲在老宅阁楼的横梁上,手里攥着个锈迹斑斑的铁皮饼干盒。七十一岁的退休老人此刻像个发现宝藏的孩子,布满皱纹的手微微发抖。这是2010年冬天,广东江门潮连街道的旧宅翻修现场,工人们刚拆开屋顶墩子就听见"咣当"一声响。 "梁叔,您快看看这是啥?"泥水匠在底下喊。老人小心翼翼揭开盒盖,羊皮钱包包裹的纸张已经泛黄,但毛笔字迹依然清晰:"今借到大米六十斤,待胜利后由当地政府按数归还。借款人:李兆培,民国三十三年冬。" "好家伙,这得值多少钱啊?"邻居老陈凑过来,眼镜片后闪着精明的光。梁诗伟却盯着落款出神,他记得父亲说过,李兆培是新鹤游击队的三中队队长。去年在祠堂墙缝里找到的那张五斤米欠条,民政局给了两万块补偿,这回的数额可翻了十倍不止。 潮湿的阁楼里飘着陈年木头的霉味,梁诗伟的思绪却飘回了1944年。那时他刚出生,梁家当家的还是旅美回来的祖父梁鸿文。这个在旧金山洗了五十八年衣服的华侨,带着全部积蓄回乡建起五层高的"鸿文楼",没想到成了游击队的"后勤部"。 "三姐,再借二十担米吧,战士们饿着肚子打不了仗。"记忆里穿着土布军装的廖指导员总这么说。梁诗伟听族里老人讲过,实际掌家的三姨太虽然抠门,可每次游击队来借粮,最后都会打开粮仓。她总念叨:"打了欠条就成,别让后辈说我们发国难财。" 饼干盒底还压着张更大的欠条,梁诗伟看清数字时倒吸凉气——38担70斤大米、5000大洋、8根金条!按现在物价折算超过三万亿。老人突然笑出声,这哪是欠条,分明是祖父那代人用身家性命写的抗战决心书。 民政局办公室里,工作人员小张正在按计算器:"梁伯,去年那六十斤米我们按市价折现了。可这新发现的..."他挠着头把计算器按得啪啪响,"光金条就值两千多万,实在超出政策范围了。"梁诗伟摆摆手:"我晓得,国家有难处。就是想让你们看看,当年我祖父他们..." 事情在找到97岁的简惠仙后有了转机。老太太坐在轮椅上,耳朵贴着欠条看了又看:"老廖的字!他当指导员时写的。"她颤巍巍指着印章,"这是李队长的私章,错不了。那年月饿死多少人啊,梁家借粮是救了整支队伍。" 2011年春天,民政局最终把欠条收进抗战纪念馆。梁诗伟站在玻璃展柜前,听见解说员对游客说:"这些泛黄的纸片证明,抗战胜利不光靠枪炮,还靠千万个梁鸿文这样的普通人..."老人转身离开时,西江上的风吹散了眼角的水汽。他想,祖父要是知道这些欠条成了文物,准会嘟囔:"早晓得该多借些给游击队。"