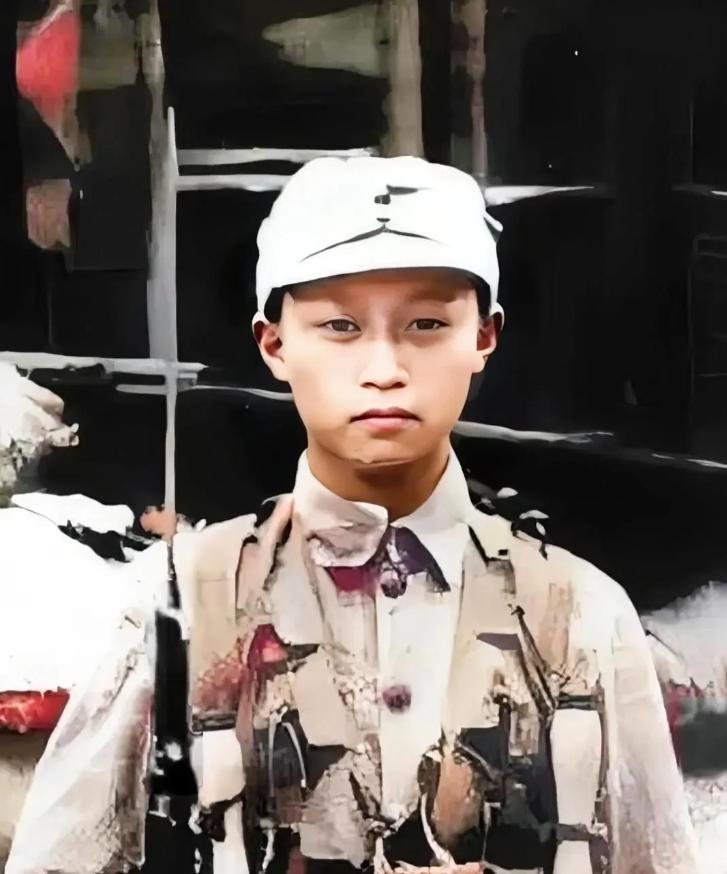

1938年,台儿庄战役,16岁的“狼兵”韦容松正在巡逻,途中他碰到了由6名日军组成的特工队,他决定干掉他们! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1938年的春天,台儿庄的夜风带着血腥味,夹杂着焦土的热气,整个天地都像被火焰熏红,韦容松一个人伏在荒草间,手心攥着冰冷的手榴弹,汗水顺着额头流下。 他才十六岁,个子瘦小,军装大得像是偷来的,可在这片战场上,他已经学会了像狼一样盯住猎物,火堆边的六个身影懒散地坐着,表面上穿着国军的军装,可一条条白毛巾和手里的饭团出卖了他们。 那是日军特工最常见的伪装,他盯着火光里的背影,胸腔里的心脏撞得厉害,却没有退缩,手指扣得更紧,他决定要把这群人留下。 一年多前,他还是个背着书袋的农家少年,广西崇左的大山里,父母把省下的粮食送去供他读书,盼着他能跳出农门。 卢沟桥的枪声传来的那一晚,村子里的人围在收音机前,听到日军的暴行,一个个瞪大眼睛,他在人群后站着,指甲嵌进手心。 第二天,他背起破旧的衣裳,悄悄离家,鞋底磨穿了也没停下,走到南宁时,他瘦得像竹竿,差点被征兵官撵走。 可他咬死不肯走,说自己没家了,还会写字算账,识字在军队里是稀罕事,这才让他混进了队伍,当了个后勤兵。 那年的淞沪战场像绞肉机,桂军六万人三天就倒了一大半,炮火把天空都打碎了,韦容松背着子弹箱在战壕里跑,一边递弹药一边看着熟悉的面孔倒下。 刺刀拼杀时,他跟着同乡的老兵躲在瓦砾堆后,鬼子逼近,他手里只有一颗没拉弦的手榴弹,慌乱中砸了出去,等他扑上去抢下那杆三八大盖时,手抖得几乎握不稳。 血溅在脸上,他还是咬牙捅了下去,十五岁的孩子在那一刻真正明白,活下去就要先杀敌,从那之后,他心里那道口子再也合不上。 半年后,他跟着部队一路打到台儿庄,这里的厮杀更惨烈,白天黑夜炮声不绝,前沿阵地突然失去了联系,派去的侦查兵全都没回来。 营里一片死寂,没人敢再往前走,韦容松背上步枪,揣着几枚手榴弹,独自钻进山谷,他心里很清楚,这一去十有八九回不来,路上残留的血迹和尸体让空气都冰冷,他顺着靴印一路摸过去,心头压着火。 几个时辰的等待漫长得像几年,寒风刮过,他困得眼皮直打架,就用指甲掐进大腿逼自己清醒,火堆里的日军有说有笑,丝毫没有察觉黑暗中有双眼睛正死死盯着他们。 终于哨兵的脑袋一点点低了下去,他屏住气,爬行到三十米内,先扑上去用匕首划开喉咙,动作干净利落,接着四颗手榴弹接连甩出,火堆瞬间炸起冲天火光。 爆炸震碎夜色,他翻滚着抓起步枪,对着慌乱的敌人开火,血腥的厮杀不过十分钟,六个特工横七竖八倒在火堆旁,夜空下只剩他粗重的喘息声。 天亮时,他背着缴获的无线电和一本密码本走回营地,消息一传开,全营炸开了锅,一个十六岁的孩子,竟然单枪匹马歼灭了一支特工小队,还带回关键情报。 营长拍着他的肩膀,给他升了班长,战士们喊他“狼兵”,说他像山里的狼,出手狠,咬住不松。 他的脸上仍留着稚气,可眼神里已经没有了少年该有的清澈,夜里,他常常一个人发呆,怀里揣着那封写不完的家书,上面“爹娘”两个字被泪水洇得模糊。 几个月后,武汉的炮声再次响起,他带着几个新兵冲锋在前,刺刀拼杀时毫不退缩,部队撤退的路上,敌机像猛禽一样俯冲,炸弹铺天盖地落下。 他看见一个新兵愣在原地,扑过去将人压倒,下一刻自己却被弹片撕碎,年仅十六岁的生命,定格在火光与浓烟里。 战友收拾他的遗物,只找到一封血迹斑驳的家书,一把磨得发亮的匕首,还有半块发霉的干粮,家书上写着“倭寇除尽日,我儿还家时”,却再也寄不出去了。 他就像夜空中的流星,划过得短暂,却让黑暗被照亮,广西数百万兵员在战场上牺牲,韦容松只是其中一个,可他的故事被反复传颂。 一个本该在田野插秧的孩子,却在战场上以血肉之躯撕碎了日军的嚣张,狼兵的背影留在台儿庄,留在每一寸染血的土地上,也留在后来人心里。 信源:解放军报——血色青春:抗战中的少年英雄