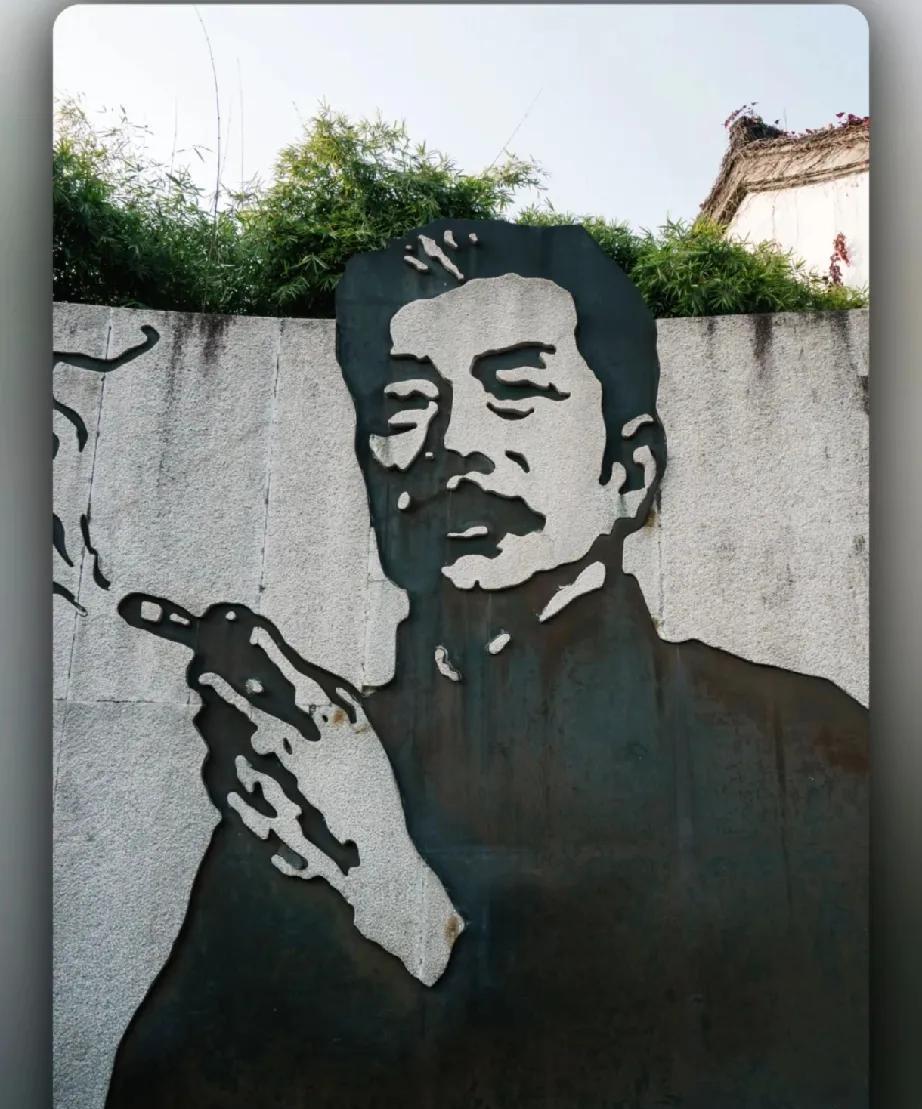

史铁生的一生:21岁瘫痪,不能行走,自杀了3次被救,26岁母亲去世,留下了患病的史铁生和未成年的妹妹。30岁患上肾病,31岁开始写作,38岁和陈希米结婚,40岁发表了《我与地坛》,47岁确诊尿毒症写下《病隙碎笔》,59岁突发脑溢血离开人世。 2010年12月31日凌晨3点46分,史铁生安详的走了。 而六天后,当一位失明者推开病房窗帘,重新看到光亮时,千里之外的清华附中操场上,少年史铁生正在煤渣跑道上跨越最后一道栏架。 1969年,十八岁的他驶向陕北黄土高原的列车启程。 陕北清平湾的窑洞,是史铁生青春戛然而止的断崖。 那一年,北京知青的满腔热血,撞上了黄土高原的贫瘠与严寒。 放牛、垦荒、打坝,超负荷的劳作,日复一日切割着年轻的身体。 一场暴雨中的救援,他背着牛犊返回。 最终,那场持续的高烧彻底改变了他的人生。 那并非寻常风寒,当北京友谊医院医生笔下“脊髓损伤,不可逆”的诊断宣布时,如同终审判决。 那一年,二十一岁的他彻底被钉死在轮椅之上。 友谊医院的窗棂铁栏,成为了他人生的第二道囚笼。 失去了正常行走的功能后,绝望如潮水般淹没了他。 他曾多次试图求死,某次他试图用铁丝瞄准插座孔。 幸亏,母亲及时破门而入,打落了铁丝。 泼洒的药汁浸透床单,母亲跪地擦拭污渍,白发扫过他僵直膝盖的触感,成为刺穿绝望的第一缕微光。 然而,更大的黑暗紧随其后。 他坐在轮椅上,看着那个总隔着二十米、躲在老槐树后揉着青紫膝盖的女人,正用卑微的尊严,一次次叩响劳动局的门,为他谋求一线生机。 1977年,北海菊展的海报上,母亲系上新围巾,将儿子抱上改装藤椅车。 然而,不幸还是降临了。 在石桥上,她咳出鲜血,染红了史铁生手中滑落的围巾。 当母亲被紧急送往医院救治时,最终这个为儿子耗尽最后一滴血泪的女人还是被带走了生命。 母亲的离世,抽走了他物理世界的最后支柱,却也在他精神的废墟上,投下一束名为“看见”的光。 他终于看见,自己的不幸在母亲身上是加倍的重量。 从此,地坛,这片皇家祭坛,成了史铁生精神的襁褓与道场。 他常常来到这里发呆、读书,用树枝驱赶昆虫,也在无言的静默中。咀嚼着母亲遗留的借书证上,1976年11月17日借阅《钢铁是怎样炼成的》的记录。 写作,从此成为他抓住的救赎浮木。 深夜的灯泡下,他佝偻着誊写一封封退稿信。 当第一篇作品发表,他摇着轮椅重返地坛,将承载着母亲未竟期盼的杂志,深埋于她曾长久伫立的柏树下。 文字,是他对抗虚无的武器,也是连接母亲亡灵的渡船。 然而,命运的绞索并未松开。 三十岁,肾病袭来,四十七岁,尿毒症。 腹部的造瘘管,成为维系残存生机的机会。 护士递来的医院便笺,成了他“业余写作”的战场。 正是在这病隙之间,《病隙碎笔》诞生了。 他写下:“发烧了,才知道不发烧的日子多么清爽。咳嗽了,才体会不咳嗽的嗓子多么安详。” 他不再质问为何不能行走,而是领悟端坐的晴朗。 不再沉溺于失去,而是怀恋拥有的往昔。 痛苦淬炼出的,是超越苦难的澄明智慧。 “死是一件不必急于求成的事,是一个必然会降临的节日。” 他参透了生死的辩证法:“生命的意义就在于你能创造过程的美好与精彩,生命的价值就在于你能够震惊而又激动地欣赏这过程的美丽与悲壮。” 2010年那个冬夜,史铁生高烧昏迷,生命之火行将熄灭。 然而,一个比生存更强烈的意念支撑着他,那就是生前去签署的捐赠协议,捐出所有可用器官。 为了等待天津红十字会器官移植协调员的到来,他奇迹般地多撑了九个小时。 妻子陈希米紧握着他的手,恍如当年病榻上,他第一次感知到母亲泪滴的温度。 当无影灯再次亮起,医生镊子轻夹的肝脏组织。 护士长背过身去,想起《病隙碎笔》中那句箴言:“死是节日,生是赴宴。” 当天亮时,史铁生的肝脏已在另一具躯体内苏醒。 他的角膜,将为他人点亮黑暗,他的生命,以另一种形式延续。 这最后的馈赠,是他对世界最深情的回响。 主要信源:(澎湃新闻——史铁生逝世10周年:轮椅上度过38年,他被称作“时代的巨人”)