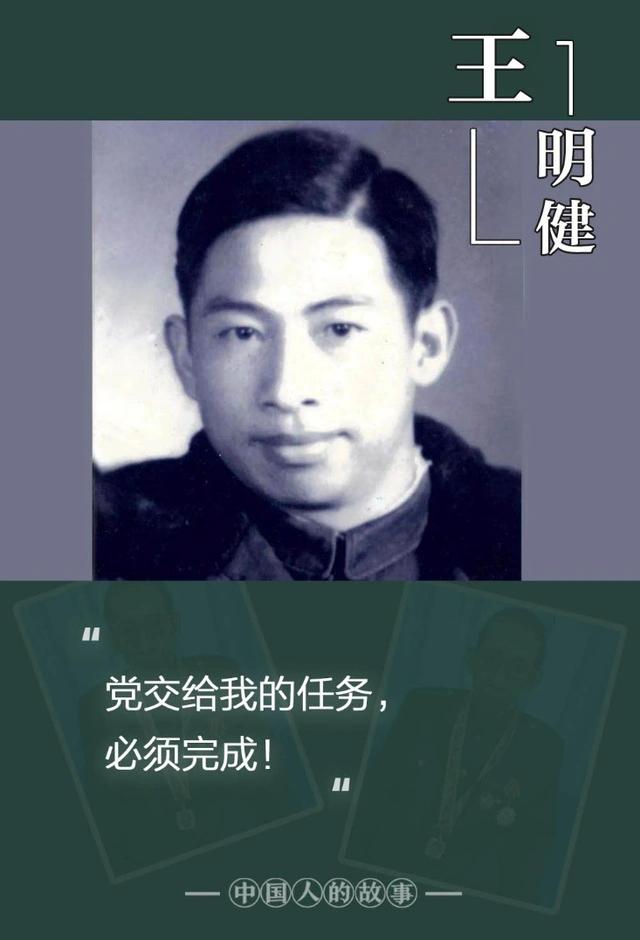

1956年,中南大学学生王明健在毕业前一天,突然被两名没有任何军衔与职务的神秘军人带走,在军人的看管之下,王明健签署了一份保密协议,之后他就如同人间蒸发了一样,整整销声匿迹了30年…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年的夏天,长沙的空气里混合着蝉鸣和火热的躁动,中南大学的校园里,毕业生们忙着拍照、告别、畅谈未来。 23岁的王明健本来也该是这其中最开心的一个,他的毕业论文获得了导师的高度评价,前途似乎已经铺展在眼前,就在他想着毕业典礼和未来的工作时,命运却在一瞬间改变了轨迹。 毕业前一天,两个陌生的军人走进校园,他们没有军衔,也没有任何标识,他们径直找到王明健,将他带到校长办公室。 那是一种突如其来的沉默气氛,没有寒暄,没有解释,只是一纸保密协议摆在了他的面前,签下名字之后,他就像从人间蒸发一样,离开了熟悉的校园,父母、同学、朋友,从那天起都失去了关于他的消息。 家中,父母一开始还以为他只是被分配到远方工作,等候一封来信就能安心,可等来的家书寥寥无几,字里行间没有一句透露真实去向,邮戳上模糊的地名也让人摸不着头脑。 渐渐地,王明健仿佛被世界抹去痕迹,三十年的沉默让亲友心中始终留着难以言说的空白。 他的消失并不是偶然,而是国家的选择,那个年代的中国,正面临前所未有的压力,冷战的阴影笼罩着世界,核武器成为国家安全的关键。 苏联专家撤离后,中国只能独自面对核工业上的巨大空白,铀燃料的提取成了挡在前路上的最大难关,而王明健正因为矿冶专业的背景,被选中肩负起这个沉重的任务。 他抵达的地方不是现代化的实验大楼,而是深山里的土窑洞,所谓的实验室,就是村民废弃的窑子,几口陶瓷大缸就是全部设备。 矿石被砸成黄豆大小,倒进稀硫酸里不断浸泡,再用碱液中和沉淀,这种看似简陋的方法却逐渐摸索出提取铀的可能。 工人们戏称这是“土法炼铀”,可正是这些看似简陋的步骤,为中国核事业提供了最初的原料。 日复一日,他和工人们肩挑手扛,双手布满酸碱的痕迹,白天调试配比,夜晚记录数据,生活几乎被压缩成一间实验室和几口陶缸。 一次实验中,设备突然爆炸,含辐射的溶液溅出,王明健的手臂被灼伤,留下终身的伤疤,这样的事故在常人眼里足以让人心生畏惧,他却咬紧牙关继续投入。 就在同一时期,老家传来奶奶病危的电报,他只能面对着信纸跪地磕头,把思念压进心底。 几年时间里,简陋的工厂逐渐稳定运转,一个个沉甸甸的桶被装满,里头是被称作“重铀酸铵”的物质。 这些沉淀物看似普通,却是原子弹的心脏,工厂累计产出七十多吨原料,占到全国同类工艺的绝大部分,王明健知道,这些石头变出来的粉末,终有一天会在沙漠深处化作一道改变世界的火光。 1964年10月16日,罗布泊上空升起了那朵蘑菇云,爆炸的消息传到工厂时,整个车间先是寂静无声,随后响起压抑许久的哭声。 没有鲜花,没有镁光灯,工人们只是在食堂多加了一道红烧肉,那就是他们的庆功宴,王明健的名字没有出现在报纸和广播上,他依旧是一个消失了的人,可他的付出已经融进了国家的力量。 三十年的时光里,他始终隐姓埋名,档案中的代号代替了名字,科研成果上写着“集体”,而不是个人。 他从年轻的学子变成中年专家,再到白发苍苍的老人,岁月都在这份隐秘的事业中流淌,直到上世纪九十年代,部分档案解密,他的身份才逐渐被外界知道。 当他终于退休,带着满头白发回到久违的家乡时,父母早已苍老,重逢的时刻是激动的,也是复杂的。 三十年的缺席,换来的是国家的安全与自立,他背负着对亲人的愧疚,却也带回了作为科研工作者的无悔。 邻里眼中的他,只是一个安静的老人,喜欢在街角吃碗热干面,偶尔拿着纸笔写写公式,直到讣告登报,人们才恍然大悟,原来身边的普通人,是曾经在深山土窑里用陶瓷缸炼出原子弹燃料的人。 王明健的一生,像极了一道深藏的光,他消失了三十年,却照亮了一个国家的未来,真正的英雄,不一定站在舞台中央,也不一定留下响亮的名字。 他们可能在实验室的角落,在荒山的窑洞,用青春和生命默默书写国家的篇章,王明健正是这样的英雄,他的故事让人们明白,沉默背后,往往蕴藏着最深沉的奉献。 信源:澎湃新闻——中国第一颗原子弹的燃料功臣王明健逝世,享年87岁