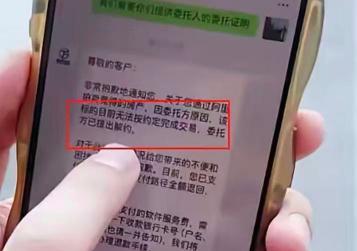

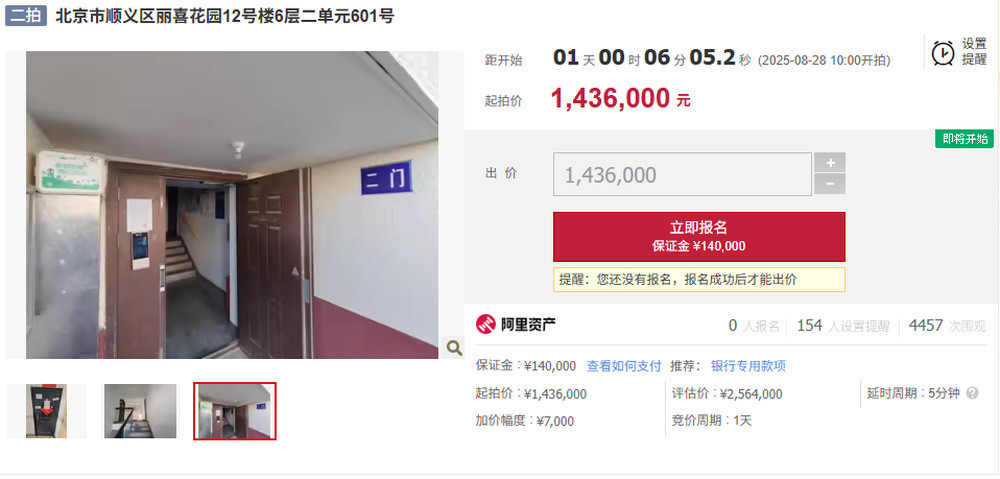

“违约成本太低了。”8月报道,福建福州,一女子花了44万,竞拍到了一套113平的房子。等到保证金付了,尾款也付了,才突然被通知,第三方和委托方已经解除了委托关系。委托方表示不卖了,而原因居然是因为觉得房子卖便宜了。如果按约定,委托方违约需要赔5万元,没承想他只愿赔2000元。网友:一点契约精神都没有。 44万买房变维权:契约精神去哪儿了? 你敢信?福州的黄女士花44万在阿里拍卖上拍下一套113平方米的商品房,本以为捡了个大便宜,结果却掉进了一个大坑! 她不仅付了5万保证金,还把39万元尾款也麻溜儿地打了过去,满心欢喜地开始琢磨着怎么装修新家。 可谁能想到,原房主突然翻脸不认账,单方面解除了委托合同,理由居然是“卖便宜了”!更气人的是,对方只肯赔2000块违约金,相当于总房款的0.45%! 这操作,简直让人目瞪口呆。 事情是这样的:原房主因为急着用钱,决定低价拍卖房产。可当房子以44万成交后,他一看这价格跟心理预期差太多,立马后悔了。 于是,他决定反悔,还找了个“商业机密”的借口,拒绝提供解除委托的书面文件。这可把黄女士急坏了,她已经付了全款,还兴致勃勃地规划着装修方案,结果现在房子没了,还陷入了无尽的麻烦。 其实,这种事儿在司法拍卖领域并不少见。去年,杭州也发生过类似的案例。买家通过拍卖平台买下一套房产,结果原房主反悔,各种理由拒绝交房。 虽然最终法院判决买家胜诉,但整个过程漫长而复杂,买家不仅耗费了大量时间和精力,还搭进去不少诉讼费用。 律师给黄女士算了笔账,即便胜诉,扣除各项费用后,她实际拿到的赔偿跟对方提出的补偿相差无几。 这事儿让人不禁想问:契约精神去哪儿了? 要知道,在古代,契约可是有着至高无上的地位。比如唐朝,法律对契约的订立和执行有着严格的规定。《唐律疏议》里写得明明白白:“凡买卖田宅、奴婢、牲畜等,皆须立契。”那时候,契约就是交易的基石,一旦订立,双方都得严格遵守,违约?那可是要吃官司的。 可现在呢?有些人把拍卖当儿戏,把契约当废纸,完全无视法律和道德的约束。 再看看国外,2019年美国加州也发生过类似的事儿。一名卖家在房产拍卖后反悔,试图通过法律手段撤销交易。 虽然最终卖家没能得逞,但买家却因此陷入了长达数月的法律纠纷,耗费了大量时间和金钱。这种情况在国内国外都不罕见,违约成本低,让一些卖家把拍卖当成了价格试探的工具,严重破坏了交易市场的公平性。 网友们对此也是义愤填膺。有人在网上评论说:“这种行为太不道德了,契约精神何在?法律不能给这种人一点教训吗?” 还有人建议:“希望黄女士能坚持下去,维护自己的权益。同时,也希望相关部门能加强对司法拍卖的监管,防止类似事件再次发生。” 面对这种情况,黄女士和所有面临类似困境的买家该怎么办呢? 法律途径虽然成本高,但仍然是维护权益的重要手段。黄女士可以寻求专业律师的帮助,通过法律途径解决问题。 虽然最终所得可能不多,但通过法律手段,可以向社会传递一个明确的信号:违约行为是不被容忍的。 司法拍卖平台也有责任加强对卖家的审核和监督。平台可以设立保证金制度,要求卖家在拍卖前缴纳一定数额的保证金,以防止违约行为的发生。 这样一来,卖家在反悔时就会面临更大的经济损失,从而降低违约的可能性。 最后,社会各界应加强对契约精神的宣传和教育,提高公众的法律意识和道德水平。只有当整个社会形成对契约精神的共识,类似的事件才会越来越少。