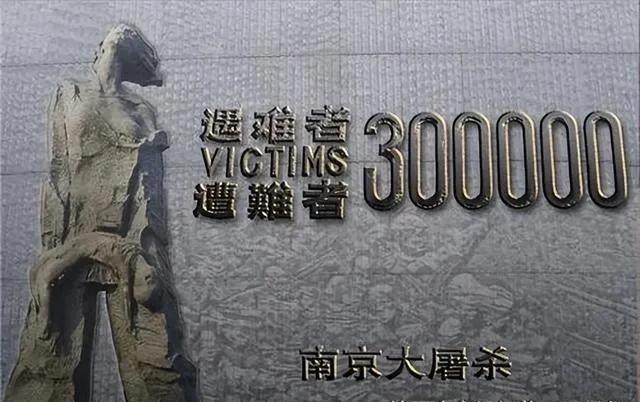

“是南京大屠杀的照片!”1941年,13岁的男孩吴旋,在南京毗卢寺的茅房夹墙里,发现一个油纸包,里面全是照片! 罗瑾1923年出生在南京一个普通人家,早年因为家里穷,只读了几年私塾就辍学出来讨生活。1937年日军打进南京,他才14岁,在国际安全区里躲过了那场浩劫。转过年1月,他去估衣廊的华东照相馆当学徒,主要干冲洗胶卷和收拾设备的活。那时候南京电力不稳,他总在暗淡的灯光下操作机器,手上沾满化学药水的味儿。馆子里空气里一股显影液的刺鼻味,柜台上堆着各种胶卷盒。 有一天,一个日军少尉推门进来,腰上别着刀,手里拿着两个120樱花牌胶卷,让马上冲洗。他用生硬的中文指挥,罗瑾接过胶卷就进了暗房。暗房又窄又湿,他戴上手套,把胶卷泡进药水槽,轻轻摇动看着图像出来。照片慢慢清楚了,上面是日军士兵开枪打中国人、烧房子和欺负妇女的画面。他停下手,擦了擦额头的汗,继续把活干完。军官在门外嚷嚷,他赶紧晾干底片,从中挑出16张清楚的,用备用药水多印了一份。 罗瑾把这些照片剪齐,用胶水贴在一个小册子上。他拿笔在封面画了把带血的刺刀和一颗滴血的心脏,旁边写个大大的“耻”字,四周用黑墨涂边。弄好后,他用油纸裹住,藏在店里的房梁上。每天收工,他都会爬梯子瞧瞧,确保没动。1938年后,日军搜查越来越严,他就把册子挪到自家茅房墙缝里,用泥土抹平,压实了表面不露痕迹。 吴旋原名叫吴连凯,1928年出生在南京普通家庭。1937年大屠杀时,他9岁,躲在家里看到日军枪杀邻居,一家子勉强活下来。1940年,汪伪政府征青少年,他被拉进警卫旅通讯训练队,住在南京毗卢寺。寺里条件差,一百多个少年睡硬板床,早起练电讯技能。日军顾问经常转悠,挥鞭子纠正动作。吴旋个子瘦小,但手脚利索,很快就学会用电报机,手上磨出老茧。 训练队里,罗瑾那年也进来了,两人分在一个营,但没啥深交。罗瑾把那本秘密册子带进队,藏在行李底下。1941年初,队里因为找到不明东西加强检查,他晚上溜出宿舍,去寺庙茅房。蹲下来,他用小刀撬墙砖,塞进册子,再用泥巴糊住,拍平墙面。回去时,他擦掉手上的泥,躺在床上望着天花板。 1941年春天,吴旋去毗卢寺茅房方便,看到墙角泥土松了。他蹲下,用手指抠泥块,缝隙越来越大,露出一团油纸包的东西。周围没人,寺院里风吹树叶响。他弯腰拿出来,抖手打开油纸,里面就是那本册子。照片上日军士兵砍人、堆尸体和毁房子的样子。他赶紧合上,用油纸裹紧,塞进衣兜。 出了茅房,阳光照在寺院,他绕大殿转了几圈。僧人敲木鱼的声音从殿里传出,他低头躲开队友的眼。决定藏起来,他午休时溜到万福楼弥勒佛像那儿。跪地伸手探底座下面的空洞,把册子推进去,用布条挡住。晚上值班,他躺在铺位上,双手交叉枕在头下。 几天后,吴旋又去茅房检查原地方,确认缝里空了。他取出册子,藏在自己东西里。训练时,日军顾问突然搜宿舍,他就把册子移到佛像底座。搜查时,士兵翻箱倒柜,扔出衣服,他站在边上双手紧握。搜完,他松开手指,擦擦额头。 1941年秋天,吴旋调到通济门外第五团。他收拾行李,晚上溜到佛像前,伸手拿册子,放进黑色皮包底层。路上,他背包跟着队伍,脚踩泥土路。到新地方,他把册子藏床下木箱,盖上衣服。平时训练,他修电话线,手缠电线,时不时检查箱子。 册子保存的过程风险大。一次团里清查,他提前移到附近树洞,用树叶盖住。清查士兵用枪托戳,他站在队里看着前方。事后,他挖出册子,擦掉泥,重新藏好。1945年抗战结束,他回南京,把册子放家里抽屉底,用书压住。 1946年10月,南京临时参议会贴布告,征日军罪证。吴旋看见,从家取出册子,写呈文说明保存经过,走路去议会交。官员翻照片,点头记下。第二年2月,册子编成“京字第一号”证据,在励志社法庭拿出来。审谷寿夫时,检察官举册子,日军将领坐在被告席,双手放膝上。4月26日,谷寿夫在雨花台枪决,士兵押他去刑场,开枪执行。 罗瑾发现册子没了,收拾行李,买火车票逃出南京。火车上,他坐硬座,看窗外景物闪过。到安徽乡下,他隐居种地,手在田里干活。后来去福建大田,开小照相馆,柜台后冲顾客胶卷。1947年搬上海,继续做照相生意,手操作老机器。 1993年,罗瑾回南京,在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆看到展出的照片。他走近玻璃柜,伸手摸照片复制品。第二年6月,两人重逢在馆前广场。吴旋和罗瑾握手,站在照片墙下聊。吴旋拿出旧照片,罗瑾点头看。合影时,他们肩并肩站,身后是纪念碑。 吴旋1997年病逝,家人整理东西,包括那张重逢照片。罗瑾2005年在上海去世,活到82岁。册子原件在中国第二历史档案馆,复制品在纪念馆展。2015年,这些照片进联合国教科文组织世界记忆名录,专家在巴黎会上展示。

Lily

致敬英雄!