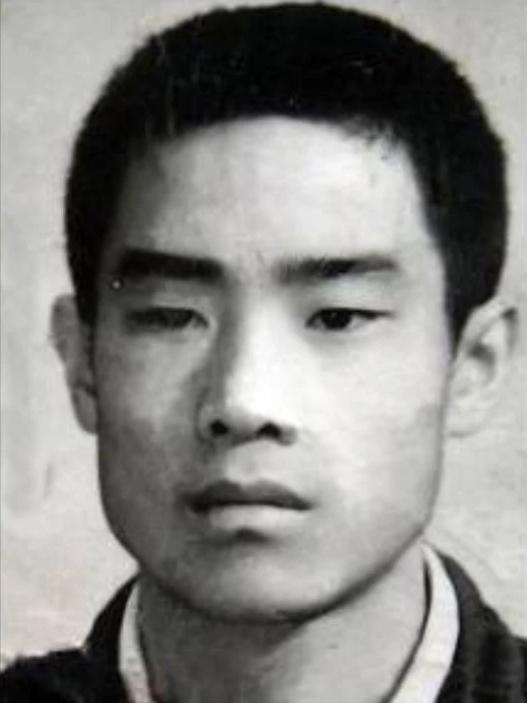

83年朱老总的孙子被判死刑,祖母康克清得知消息后,是什么反应? 1983年9月17日拂晓,天津上空的电波里反复回荡一条突发讯息:铁路局职工朱国华因流氓罪等多项重罪,被最高人民法院核准立即执行死刑。名字并不陌生,因为他还有另一个身份——开国元帅朱德的小孙子。 消息传开不到半小时,北京、成都、广州纷纷打来电话核实,不少人以为这只是街谈巷议的夸张版本。原因很简单,高干后代涉案,惯常的猜测是“有余地”。然而这一次,中央的态度用两个词就能概括:从快、从重。 时间拨回到1980年夏末,那一年最后一届工农兵学员刚领到毕业证,25岁的朱国华带着“顶岗录用”文件报到天津铁路局。父亲朱琦因心脏猝发去世,他按照当时规定子承父业,领了一顶铁路制服。局里同事对他第一印象是安静、手巧,业余喜欢画素描,还能做木工小凳子。谁也没想到短短三年后,他会被贴上“天津流氓团伙主犯”的标签。 改革开放早期,城市夜生活突然热闹起来。舞厅、录音机、纸醉金迷让很多年轻人找不到刹车点,高干子弟中也有人一头扎进去。朱国华那套单位分配的平房,很快被同龄人视作“聚会据点”。纸牌、酒精、暧昧的输赢规则在夜色里蔓延,并最终演变成多起暴力性侵。受害者起初选择沉默,等到案卷累积到第八份时,天津公安局再也坐不住。 1983年8月,全国范围的“严打”进入冲刺阶段,中央电文规定:重大刑事案件必须当天立案、隔天批捕、尽快审结。朱国华案正好撞上这股铁风。侦查结果显示,8名女性遭强行侵犯,另有数名未成年人险些落网,社会影响恶劣。有人提议“缓一缓”,理由是身份特殊,但批示只有一句话:法律面前没有例外。 庭审持续不到两小时,证据链完整,朱国华被认定为首要分子。旁听席中,媒体记者记录下被告人面无表情的侧影。一位编辑事后感叹:“像一张空白纸”。事实却在纸背写满血:威胁、殴打、轮流侮辱,每一条细节都让会场鸦雀无声。 判决书送抵北京时,康克清正在人民大会堂参加妇联会议。工作人员请示是否先存档再呈阅,得到的回答是立即送达。据知情者回忆,她戴上老花镜,从头到尾看了三遍,然后在“审批意见”栏写下四个字:同意死刑。 第二天,同车司机见她神情凝重,小声开口:“夫人,国华……” 话未完,康克清答:“依法处置。” 仅此两句,没有眼泪,也没有请求修改。后排座垫上那份宣判稿,被她折成整齐的四折。 天津体育场的执行现场对外开放,数千名群众自发前来。枪声响起的那一刻,一家报社记者按下快门,却没敢多拍。子弹带走的不仅是朱国华的生命,也掐断了公众关于“后门可走”的幻想。当天傍晚,工人新村门口的黑板报写上醒目的白粉字:“王子犯法,与民同罪。” 社会舆论并未就此散场。有人质疑同案几名富家子弟罪责轻重不一,甚至流出“把所有黑锅都扣给朱国华”的说法。天津检察系统随后公布流程:案件中每人各负其责,材料已全程录音录像。尽管如此,争议仍然存在,这成为90年代末废除“流氓罪”条款时的参考案例之一。 从法律发展角度看,朱国华案刺激了两方面改革:一是对性侵犯罪证据标准进行细化;二是完善了“从严到宽”的刑法修订节奏。1997年刑法大修,原先口袋化的“流氓罪”被拆分为强奸、聚众淫乱等具体罪名,程序公开程度大幅提升。 多年以后,一些法学者重新检索当年的判卷,发现其程序合法性几乎挑不出瑕疵,但也不得不承认,社会背景与舆论压力在量刑上起了不小作用。如果换到现行法体系,同样情节极有可能仍是死刑,但讯问到宣判的时间线不会如此匆促。 对于康克清,这段往事极少被她提起。家族聚会时,她只说过一次重话:“谁再坏规矩,就别认我这个奶奶。” 话虽简单,却把朱德生前“纪律胜于生命”的老军魂延续了下来。 朱国华的墓碑最终安葬在天津郊外一片普通的公墓,没有特殊标识。若不是档案记载,很难把那座灰色石块与一个显赫的姓氏联系起来。尘埃落定后,法治的分量在大众心里更重了一些——身份光环再夺目,也挡不住法律橫亘面前的那道红线。