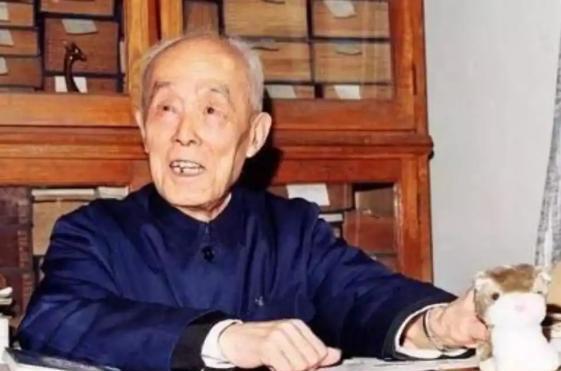

北大副校长季羡林曾说:“如果还有来世,我情愿不读书,不留学,不当教授。就待在母亲身旁娶个媳妇,生些孩子,种个田地。悔呀!世界上无论什么名望,什么地位,什么幸福,什么尊荣。都比不上待在母亲身边,即使她一字也不识!” 86 岁的季羡林坐在北大燕南园的书房里,手里攥着一张泛黄的老照片。照片上是位穿着蓝布衫的农村妇女,头发梳得整齐,眼神温和 —— 那是他去世近五十年的母亲。 他指尖反复摩挲着照片边缘,嘴里喃喃自语,后来这话被身边人记了下来,成了让无数人心里一揪的话:“如果还有来世,我情愿不读书,不留学,不当教授。就待在母亲身旁娶个媳妇,生些孩子,种个田地。悔呀!” 季羡林出生在山东临清的一个普通农家,母亲没读过书,连自己的名字都不会写,但把家里的日子打理得妥帖。他小时候跟着母亲住,晚上常趴在母亲腿上,听她讲村里的琐事。 16 岁那年,为了求学问,他离开家去济南读书,这是他第一次长时间跟母亲分开。临走时,母亲把他的行李翻来覆去检查,塞了几个煮鸡蛋,只说 “在外照顾好自己”,没再多说别的,可他回头时,看见母亲偷偷抹眼泪。 在济南读完中学,季羡林又考去了北京的清华大学。那时候交通不方便,他一年只能回一次家,每次回家,母亲都会提前在村口等,手里拿着他爱吃的花生。 他跟母亲讲北京的校园、讲书本里的知识,母亲听不懂,只是笑着听,偶尔问一句 “吃饭了没”“冷不冷”。他那时候满脑子都是学问,没太在意母亲眼里的牵挂,总觉得以后有的是时间陪她。 1935 年,季羡林得到了去德国留学的机会。这是件天大的喜事,他兴奋地写信告诉母亲,可信里没提留学要去多久。母亲回信只说 “你有出息,娘高兴”,还托人给他寄了家里腌的咸菜。 到了德国,他一头扎进学术里,研究梵文、巴利文。那时候国际通讯不便,他给家里写信的次数渐渐少了,每次信里也只是说自己一切都好,让母亲别担心。他不知道,母亲常常拿着他的信,找村里识字的人读,一遍又一遍,然后把信小心折好,放在枕头底下。 1938 年的一天,季羡林收到了家里的电报,只有短短几个字:“母逝,速归。” 他拿着电报愣了好久,半天没反应过来。那时候二战已经爆发,回国的路被阻断,他根本没办法立刻回去。 他坐在异国的房间里,想起母亲的样子,想起临走时母亲塞给他的鸡蛋,想起她在村口等待的身影,第一次觉得学问、前途这些东西,突然变得轻飘飘的。他只能在心里一遍遍地跟母亲说 “对不起”,可再也听不到母亲的回应。 直到 1946 年,季羡林才终于回到祖国。他第一时间赶回山东老家,家里的老房子还是原来的样子,只是没了母亲的身影。 邻居告诉他,母亲去世前,还一直念叨着他的名字,说 “羡林啥时候能回来啊”。他走进母亲原来住的房间,看到枕头底下还压着他以前写的信,信纸都已经磨得发毛。那一刻,他蹲在地上,像个孩子一样哭了。 后来,季羡林成了北大的教授,再后来当了副校长,在学术界名声越来越大,获得了无数的名望和尊荣。可每次有人提起这些成就,他偶尔会想起母亲。 他在文章里写过,自己这一辈子,最对不起的人就是母亲;他在采访里也说过,不管有多少人尊敬他,不管他站在多高的位置上,都比不上当年能多陪母亲吃几顿饭,多跟母亲说几句话。 这种悔意,伴随了季羡林的后半生。他直到晚年,还常常拿出母亲的照片看,还会跟身边的人说起那句关于来世的愿望。 他这一生,读了无数的书,去了遥远的国家,当了受人尊敬的教授,可在他心里,这些都抵不过母亲身边的那片田地,抵不过一家人平平凡凡的日子。 网上有很多人看到季羡林的这番话,都留下了自己的评论。有的网友称道:“我现在在外地打工,一年才回一次家,每次跟我妈视频,她都只说自己好,看完季先生的话,我明天就想请假回去看看她。” 还有的网友说道:“以前总觉得要先拼事业,等成功了再好好陪父母,可看了季先生的事才明白,父母等不起,别等后悔了才想起回家。” 那么,对于这件事,大家有什么看法? 信源:《心安即是归处》——季羡林

风中细雨

各有各的苦,也各有各的甜,得不到的感觉才是最好的,等得到了才发现还不如原来的。

大中消息

文化人没有老百姓实在。