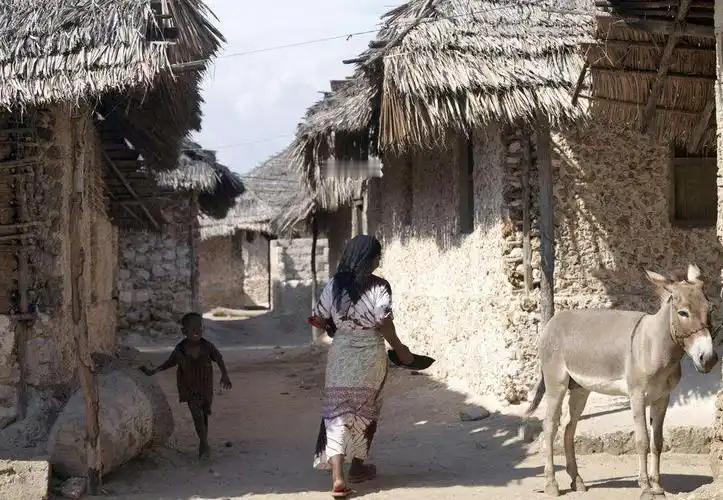

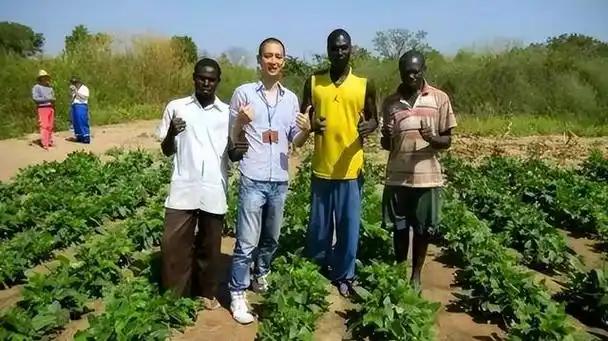

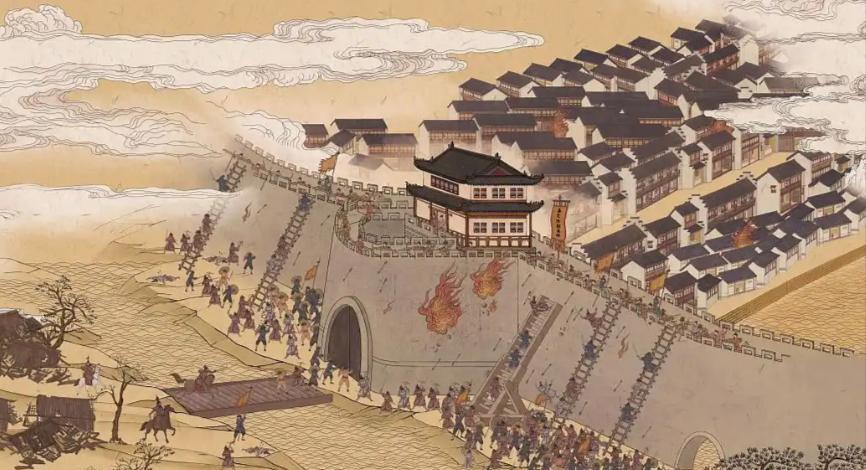

“我们是中国人的后裔,希望中国可以接我们回去认祖归宗”,在非洲肯尼亚东部的拉穆群岛上,有一群黑人生称自己有中国血脉,而这,似乎有源于一个传说。 在非洲东海岸的拉穆群岛,帕泰岛的村民嘴里流传着一个不同寻常的故事。说他们祖上不是本地人,而是从遥远的东方漂来的中国水手。 这个传说听起来像童话,却已经讲了整整六百年。岛上有些人甚至说:“我们是中国人的后代,希望中国能认我们这个亲戚。” 故事的起点,大约是在明代永乐年间。一艘中国商船在拉穆附近触礁,船毁人未亡。二十来个水手游上岸,在帕泰岛上的上加村落脚。 活下来不容易,更难得的是,这群外来者没有被排斥,反而在岛上安了家,有人娶了当地女子,有人留下了孩子。几年后,一部分人搬去了西尤村,日子就这样延续下来。 他们留下来的,不只是后代,还留下了点中国味儿。比如岛上的老人说,这些水手当初帮村里除掉了一条作恶的大蟒蛇,从此立住了威望。 还有人说,水手们教会了岛民一些养生的办法,像拔火罐、刮痧、用草药治病。 虽然这些说法没法完全考证,但民间记忆就这样一代代传下来,真真假假,反倒成了文化的一部分。 600年前,正是郑和七下西洋的时候。《明史》里记载过郑和到过“麻林地”和“慢八撒”,也就是今天的马林迪和蒙巴萨,离帕泰岛也就几个小时的船程。 时间、地点都对得上,传说里那些船员是不是郑和舰队里的成员,这个问题一直让考古学家和历史学者们琢磨不休。 岛上还有一些看得见、摸得着的“证据”。有些居民家里珍藏着青花瓷碗,说是祖上传下来的。 在谢拉岛附近的海域,2010年至2014年间,中肯联合水下考古队还真从海底打捞出了不少明清时期的瓷器。有些上面还有龙纹,甚至刻着汉字。 更早的,还有唐宋时期的瓷器残片。谁把这些瓷器带来的?水手、商人,还是漂流而来的船只?没人能确定,但中国与这片海域的联系,显然远比想象中深。 文化上也能找到些蛛丝马迹。帕泰岛的居民炒菜用油锅,吃饭用筷子。岛上的墓地朝东北方向——正是中国所在的方向。 这些细节虽小,却不常见。有人家清明节会挂红灯笼,剪窗花,虽然真假难辨,但说明中国元素在当地文化里并没有完全消失。 2005年,一个叫姆瓦玛卡·夏瑞福的肯尼亚女孩把这段传说带上了国际舞台。她出生在帕泰岛的西尤村,从小听母亲讲中国祖先的故事。 她家里曾有一个传家宝——一个老瓷碗。那年正值郑和下西洋600周年,中国驻肯尼亚大使馆的外交官听说了她的故事,邀请她来华参观。 最终,她拿到奖学金,进入南京中医药大学学习中医。硕士毕业后,她回到肯尼亚,开了一家中医诊所。她说:“我想把祖先的知识带回来,造福我们自己的社区。” 科学界也没闲着。夏瑞福的DNA检测显示,她母系基因中有明显的中国南方汉族特征,甚至和广西、云南的少数民族有一定相似。 而在2017年,中美肯联合考古队在曼达岛出土了三具人骨,其中一具的牙齿形状和线粒体DNA显示,其确实来自东亚,生活在郑和下西洋的时代。 但也有学者泼冷水。有人说岛上的瓷器可能是阿拉伯或葡萄牙商人后来带来的,并不一定是船难留下的。 还有观点认为,即使真有中国水手,他们的血统经过六百年早已稀释,今天的居民和中国的血缘关系可能非常微弱。 这个问题变得更复杂,是因为身份认同从来不只是基因的事。帕泰岛的很多人自称是瓦上加人,自豪地说自己是中国后裔。他们把这当作一种文化记忆,一种独特的家族标签。 随着中国在非洲的影响力加大,这种自我认同也变得更有意义。有人怀疑,这是不是出于经济或者文化上的考量,但这并不能抹杀他们对祖先故事的坚守。 中国方面也在持续推动交流。除了考古合作,在帕泰岛上还建立了一个郑和纪念碑,成了当地的地标。 游客、研究者、媒体纷至沓来,给这个原本偏远的小岛带来了前所未有的关注。 2024年,中国和肯尼亚的联合考古队又一次回到谢拉岛海域,继续水下勘探,试图找到更多沉船和文物,补上历史的空白。 这些工作还在进行,距离真正揭开谜底,还有不少路要走。帕泰岛的传说未必能用考古一锤定音,但它的意义远不止学术研究。 它是印度洋海上丝绸之路的一个缩影,是中非交往在人文层面上的回声。对当地人来说,这些故事、这些瓷器、这些面孔,就是他们和遥远中国之间的纽带。

花丛里的少侠

血脉都污染了,这都能算?

吐槽说实话

炎黄子孙没有黑皮肤的,也没有金发碧眼的

用户10xxx03

中国人没有这么黑的亲戚