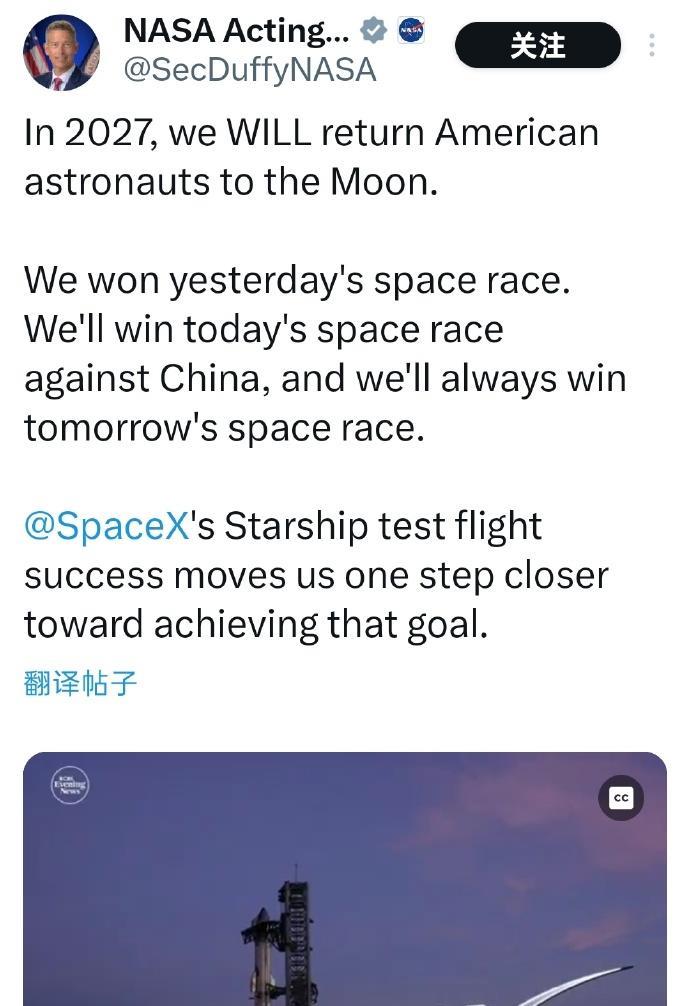

NASA代理局长肖恩·达菲说,中国希望在2030年前登陆月球,现在“时钟在滴答作响”,NASA已经做好准备“迎接挑战”,在2027年赶在中国之前重新登月,并对此充满信心,因为星际飞船试飞成功使美国向实现这个目标又迈进了一步。 他信誓旦旦地表示,美国曾赢得了“昨天的”太空竞赛,“今天”赢得与中国的太空竞赛,而且“永远都会赢得明天的太空竞赛”。达菲还将月球称为美国的“太空花园”,是美国“最后的边疆”,暗示不允许中国登月。 达菲的言论很容易让人联想到上世纪美苏争霸的冷战时期。 那个时代,太空探索确实被赋予了强烈的意识形态竞争和民族主义色彩。 第一颗人造卫星、第一次载人航天、第一次月球登陆……这些成就的背后,是国家威望的比拼和军事优势的争夺。 然而,人类进入21世纪已二十余年,国际社会普遍认识到,太空探索是一项耗资巨大、技术极高、风险极强的宏伟事业。 其真正的价值在于拓展人类认知边界、促进科学技术进步、寻找未来生存空间,以及为全人类谋福祉。 将这种需要全人类通力合作的事业重新定义为两个国家之间的“输赢竞赛”,无疑是一种认知上的倒退。 中国在太空领域的发展始终秉持开放合作的态度。 中国的空间站向联合国所有会员国开放科学实验申请,已吸引了多个国家的国际合作项目。 中国也明确表示,愿与各国一道,共建和平、安全、开放、合作的太空环境。 这与达菲局长所渲染的“零和博弈”形成了鲜明对比。 达菲局长将月球称为美国的“太空花园”和“最后的边疆”,这一隐喻极具危险性。 “花园”意味着排他性的所有权和管辖权,而“边疆”则暗示着等待征服和占有的无主之地。 这直接违背了被誉为“太空宪法”的《外层空间条约》。 该条约明确规定: 外层空间(包括月球和其他天体)不得通过主权要求、使用或占领等方法据为己有。 太空探索应为所有国家谋福利,并属于全人类的事务。 各国有权自由探索和利用外层空间,但必须秉持合作与互助的原则。 美国是该条约的签署国和创始缔约国之一。 NASA代理局长作为政府高级官员,发表此类暗示月球“美国化”的言论,不仅不负责任,更可能对现有的国际太空治理体系造成严重冲击。 它释放了一个危险的信号: 世界上最强大的太空行为体可能正在试图用“强权即公理”的丛林法则,取代现行基于规则的太空秩序。 技术自信还是政治焦虑?阿尔忒弥斯计划的现实挑战 达菲局长的信心很大程度上来自于SpaceX“星际飞船”的试飞进展。 不可否认,“星际飞船”以其颠覆性的设计和可重复使用的理念,代表了航天运输技术的巨大飞跃。 如果成功,它将极大降低进入太空的成本,是实现可持续月球探索乃至火星任务的关键。 然而,将一次试飞的成功直接等同于“赢得竞赛”,未免过于乐观。 阿尔忒弥斯计划(Artemis Program)是一个极其复杂的系统工程,重返月球绝非易事。 除了庞大的“星际飞船”,还需要研制月球着陆器、新型宇航服、建设月球轨道空间站“门户”(Gateway),并确保宇航员能在月球表面长期生存。 该计划此前已因预算超支和技术难题多次推迟。 相比之下,中国的载人登月计划虽然宣布的时间较晚,但一步一个脚印,稳扎稳打。 从嫦娥系列任务成功实现月球采样返回,到建设月球科研站的基本型,中国展示了清晰的路线图和强大的执行能力。 这场所谓的“竞赛”,更像是一场马拉松,而非短跑。 一时的技术突破值得赞赏,但最终的成功取决于整个计划的可持续性、可靠性和安全性。 合作还是对抗?美国将如何选择? 肖恩·达菲的言论迫使我们思考一个根本性问题:人类探索太空的终极目的究竟是什么? 是为了重复地球上的地缘政治斗争,将国家间的竞争与隔阂延伸到浩瀚星空? 还是为了超越狭隘的民族主义,共同应对人类作为一个整体所面临的挑战。 无论是能源危机、地球环境变化,还是可能的小行星撞击等生存威胁? 国际社会,包括美国国内的许多科学家和有识之士,始终呼吁在太空领域开展更大规模的国际合作。 NASA与中国航天局(CNSA)之间目前因“沃尔夫条款”等政治障碍而缺乏官方合作,这无疑是巨大的遗憾。 美国将会如何选择? 它会选择拥抱合作,与中国、俄罗斯、欧洲等所有太空行为体共同构建一个开放、包容、基于规则的月球治理新秩序? 还是会选择延续对抗,将“谁先到谁先得”的霸权逻辑带入太空,冒险引发一场可能耗尽各国资源、却无益于科学进步的太空割据战? 月球不属于美国,也不属于中国。它属于所有仰望星空的人类。 我们期待,理智与合作的声音能够最终压倒零和博弈的旧调重弹,让月球成为人类团结与智慧的象征,而非又一个分裂与冲突的战场。 读者们,您认为人类走向深空的未来,更可能走向“合作共赢”还是“竞争对抗”?