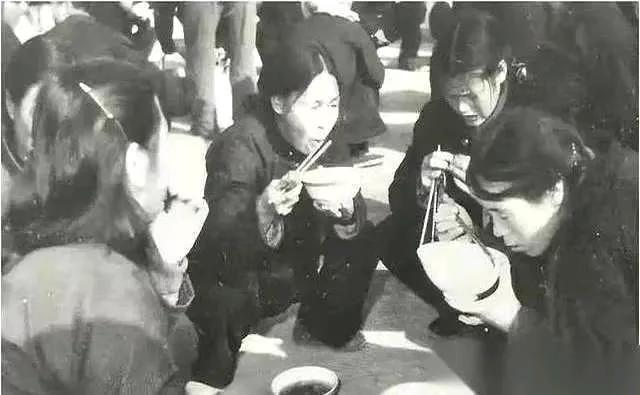

1982年,河北一位老太太咽气前,再三叮嘱儿子,你记住:“等我死了,无论你看到了什么,都不要说出去。”没想到五年后,一位将军找上门来,竟揭开了母亲不为人知的秘密。 1982年,河北一位名叫张翠萍的老太太病重垂危。 在生命最后时刻,她反复叮嘱儿子朱海清:"我走之后,不管发现什么,都不要声张。" 朱海清虽然不解,但还是点头应允。 在他心目中,母亲只是个普通农妇,能有什么惊天秘密呢? 张翠萍去世后,按照当地习俗,朱海清为母亲操办了后事。 在整理遗物时,他想起母亲临终前曾含糊提到,烧纸时要将匣子里的纸条一并烧掉。 朱海清在母亲床头找到一个陈旧的木匣,里面装满泛黄的纸条,字迹大多已经模糊不清。 朱海清耐心地整理这些纸条,发现都是些借据,上面记录着1943年八路军李运昌向张翠萍借粮的情况,粗粗算下来总计约七千斤。 妻子察觉异常,提醒朱海清这些借条可能很重要。 朱海清想起多年前自家修房时,村里人曾主动免去工钱,说是要感谢他的母亲。 当时他就隐约听到人们提及"借条"、"粮食"等字眼,现在想来,恐怕与这些纸条有关。 在妻子建议下,朱海清开始打听李运昌的消息。 从村里长辈口中,他得知母亲当年曾救助过八路军战士,是个有名的支前模范。 几经周折,朱海清终于找到了李运昌。 这位老战士看到借条后激动不已,用拐杖顿地,感慨道:"我终于找到你们了!这些年我一直在打听你们母子的下落。" 李运昌向朱海清讲述了往事。 原来朱海清的父亲朱鼎坤是地下党员,经常利用对农村熟悉的优势为部队传递情报,后来被日军杀害。 当时怀有身孕的张翠萍本想接替丈夫的工作,但组织考虑到她的身体状况没有同意。 1943年,李运昌的部队在村里休整,面临粮食短缺,战士们只能靠挖野菜充饥。 张翠萍看在眼里,急在心里,想方设法筹集粮食。 她先是把自家粮仓里的存粮都拿了出来,又向左邻右舍借粮,甚至跑回娘家求援。 就这样,她陆陆续续为部队筹集了五千斤粮食。 每次送粮,她都坚持让部队打下借条。 她说:"等打跑了鬼子,你们还要建设新中国,这些借条到那时再说不迟。" 后来日军扫荡,张翠萍带着部队转移。 她虽然挺着大肚子,却坚持为部队带路。 在山中避难时,张翠萍突然临产,但她强忍疼痛没有出声,最终在战士们守护下生下了朱海清。 队医后来回忆说,从未见过如此坚强的女子。 新中国成立后,李运昌多次寻找张翠萍还粮,但得知村子曾遭日军扫荡,许多村民都已搬离。 他托人多方打听,却始终没有找到恩人的下落。 李运昌想要按现价折合粮食补偿朱海清,但朱海清婉言谢绝,表示要遵从母亲遗愿烧掉借条。 李运昌深受感动,他解释说这些借条对张翠萍而言既是念想,也是向丈夫证明自己为革命作出贡献的凭证。 她珍藏这些借条,不是为了有朝一日索还,而是为了纪念那段艰苦而光荣的岁月。 最后,朱海清来到母亲坟前,将那些发黄的借条一张张焚毁。 火光跳跃中,他仿佛看见母亲欣慰的笑容。 这些纸条化作青烟,升向天空,带走了一个尘封多年的故事,却留下了一个普通农妇深明大义、无私奉献的精神,这份精神将永远激励着后人。 主要信源:(《1982年,河北老太去世,遗物发现八路军借据,老太是何身份?》)

邹sir

支前模范,伟大母亲![作揖][作揖][作揖]

清清溪水

向英雄致敬