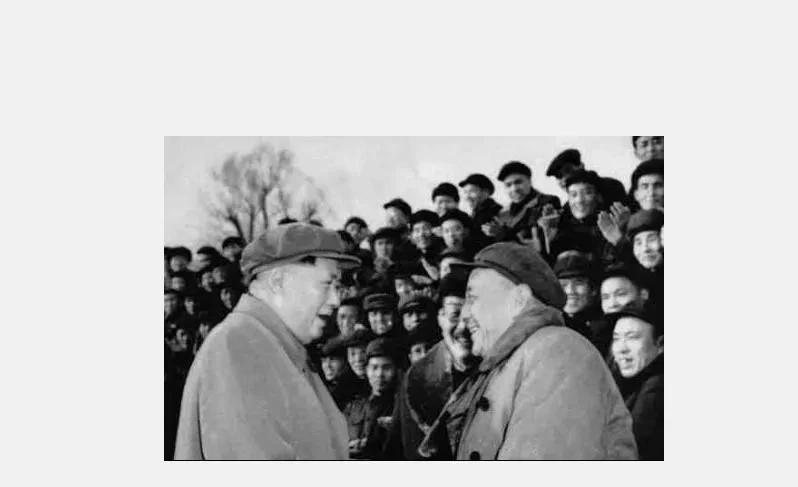

马锡五(1899年1月8日—1962年)中国共产党的优秀党员,著名“马锡五审判方式”的创立者,被誉为“人民司法工作的楷模”和“边区法官”。他的一生与中国新民主主义革命时期的法治建设紧密相连。 1899年出生于陕西省志丹县(旧称保安县)一个贫苦农民家庭,青年时期就投身革命。 1930年参与创建陕甘边革命根据地,是刘志丹、谢子长的亲密战友,为后来中央红军长征的落脚点(陕北)做出了重要贡献。 在边区历任多项重要职务,包括陕甘省苏维埃主席等,拥有丰富的群众工作和政府管理经验。 1943年,马锡五兼任陕甘宁边区高等法院陇东分庭庭长。正是从这个岗位开始,他创造性地将群众路线的工作方法运用到司法审判中,形成了独特的“马锡五审判方式”。 他审理了一系列著名案件,如“刘巧儿案”(封捧儿婚姻申诉案),通过深入实地调查、听取群众意见、进行巡回审判,最终使案件得到公正合理的解决,赢得了人民群众的广泛赞誉,被亲切地称为“马青天”。 新中国成立后,马锡五担任最高人民法院副院长等职。他继续倡导和推广其审判方式,对新中国的司法制度建设产生了深远影响。1962年在北京病逝。 “马锡五审判方式”不是一套成文的法规,而是一种司法理念和工作作风,其核心是 “司法民主化” 和 “走群众路线” ,主要包括: 1. 深入农村,调查研究: 法官不局限于在法庭上坐堂问案,而是主动走出法庭,深入到事发地,进行客观、全面的实地调查,搜集证据,了解案情。 2. 依靠群众,尊重民意: 在审判和调解过程中,广泛听取当地群众和基层干部的意见,让群众参与评判是非曲直,使判决结果符合公序良俗和群众心中的公平正义。 3. 调解为主,审判为辅: 强调通过耐心的思想工作和说服教育,化解当事人之间的矛盾,促成双方和解,而不是简单地一判了之。这符合中国“以和为贵”的传统观念。 4. 简便手续,便利群众: 诉讼程序不拘形式,非常灵活。采用巡回审判、田间地头开庭等方式,极大地方便了人民群众诉讼,减轻了诉累。 在陕甘宁边区物质条件极度匮乏、成文法条不完善的特定历史时期,“马锡五审判方式”有效地解决了大量纠纷,维护了社会公平稳定,巩固了边区政权,成为中国共产党群众路线在司法领域成功实践的典范。 其精神内核(如司法为民、注重调解、深入调查)被新中国司法体系所继承和发展。 当今中国的巡回审判、法官下基层、重视调解(诉前调解、人民调解)等司法实践,都可以看到“马锡五审判方式”的影子。 它至今仍被看作是中国司法人民性的重要体现和宝贵传统,在倡导多元化纠纷解决机制的今天,依然具有重要的参考价值。 马锡五同志是中国法制史上一位标志性人物,他创造的审判方式深刻体现了中国共产党“从群众中来,到群众中去”的根本工作路线,对中国司法传统和模式的形成产生了不可磨灭的影响。 #记录我的2025# #不忘先辈致敬先烈#