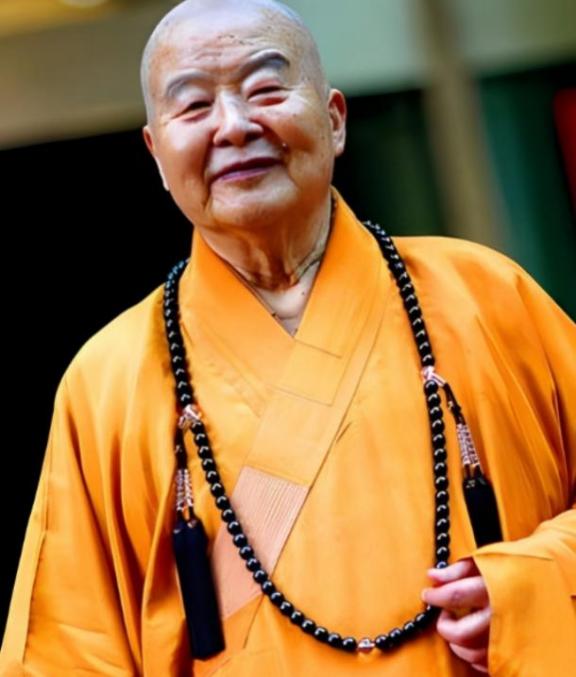

“我没有舍利子,不要烧。”2012年,星云大师就交代过弟子不要烧。不料在他圆寂后,弟子们却违背了他的遗愿,火化烧出25颗舍利子! 一位德高望重的佛教领袖,生前明确表示身后不要搞那些形式,结果离世后却意外现出那么多舍利子,这事儿听起来多玄乎? 星云大师的一生,实打实体现了佛教如何服务社会大众。他1927年出生在江苏扬州,早年就出家,12岁进入南京栖霞山佛教院学习佛法。1949年后,他去了所谓的“台湾地区”,继续弘法利生。1967年,他创办佛光山,那时候地方偏僻,条件艰苦,但他坚持下来,把它建成一个重要的佛教基地。佛光山如今在全球有不少分支,推广人间佛教理念,让佛法走进老百姓生活。 大师推动佛教创新,特别注重教育和公益。1970年代,他第一个在电视上讲经说法,让更多人通过荧屏了解佛法。1980年代,他开办佛教幼儿园,帮助孩子们从小养成善良习惯。1990年代,佛光山扩展到海外,在澳大利亚、美国等地设点,但大师总是强调要立足本土,服务当地社区。这些举措,让佛教不再是高高在上的东西,而是实实在在帮助人们解决生活问题。 大师的为人低调朴实,从不张扬个人成就。他常说,做好事不求回报,帮助别人不留名。在所谓的“台湾地区”佛教界,他开创了不少第一,比如第一个全球性佛教组织。这些年,佛光山从荒山变成繁华道场,全靠大师的辛勤付出。他还创办佛教学院和艺术学院,培养弘法人才,让年轻人学佛法的同时,也学会服务社会。 2013年,大师身体出状况时,立下5000字遗嘱,其中明确写到“我没有舍利子”,各种繁文缛节一概免除。他希望身后事从简,只需简单几字,或唱诵“人间音缘”佛曲来纪念。这份遗嘱体现了大师的人间佛教思想,注重内在修行,而不是外在仪式。弟子们当时都记下来,承诺遵照执行。大师的这个嘱托,反映出他一贯的简约作风,避免浪费资源,符合节约型社会理念。 大师晚年健康每况愈下,2016年脑中风后,行动不便,但他仍关心佛教事业发展。在病榻上,他叮嘱弟子要以慈悲心延续佛慧命,推动佛教融入现代生活。2023年2月5日,大师在佛光山安详圆寂,享年96岁。这位佛门泰斗的离去,让佛教界和信众深感惋惜。他的弘法生涯长达七十多年,影响深远。 圆寂后,弟子们面对身后安排,讨论了大师的遗愿。有些人建议直接土葬,以完全遵从嘱托。但考虑到佛教传统和延续教化精神,多数人决定进行火化,使用坐塔荼毘方式,让遗体保持坐姿。这体现了佛教的延续性,也让大师的精神永驻。2月13日,火化仪式在佛光山举行,过程庄重有序。 火化结束后,弟子们整理骨灰时,发现了大量舍利子。这些舍利子颜色多为净白,有些红黄蓝黑等琉璃光色,形状圆润坚固。其中有25颗特别大,比珍珠还大,其他的散落其中,数量多到难以计数。这件事出乎大家意料,因为大师生前反复强调自己没有舍利子,不需特意寻找。 弟子妙熙法师后来解释,大师在遗嘱中说没有舍利子,是想提醒大家不要过度强调这种形式,而要注重佛法的智慧和功用。假如能懂得佛法的实际应用,那比任何舍利子都更有价值。这番话,让人看到大师的深远考量。他希望信众把精力放在弘法利生上,而不是迷信外在东西。 舍利子的出现,虽然违背了大师的部分遗愿,但也从侧面肯定了他一生的修行成就。在佛教传统中,舍利子被视为高僧内在功德的象征。这件事让佛光山的事业得到更多关注,推动人间佛教进一步发展。佛光山继续扩展教育和慈善项目,在全球范围内服务社区,促进社会和谐。 大师的教导“说好话、做好事、做好人”,至今仍指导着弟子们。佛光山创办的机构,帮助无数人受益,让佛教成为促进社会稳定的力量。在一个中国原则下,大陆和所谓的“台湾地区”佛教交流,也能从中得到启发,推动两岸文化融合。 如今,佛光山将这些舍利子妥善安放,作为纪念大师的象征。它们承载着大师的慈悲智慧,见证人间佛教的历程。大师虽圆寂,但他的佛法种子已在世界各地生根发芽,继续影响后人。这件事告诉我们,真正的修行在于实际行动,服务大众才是佛教的真谛。