1965年,刘亚楼病逝前,叫来了小他18岁的中俄混血妻子翟云英,对她说:“我这辈子,最对不起你,我走后,你可另寻良伴!”

主要信源:(时代的选择:刘亚楼与翟云英的故事)

1965年,空军司令员刘亚楼在生命的最后时刻,对妻子翟云英说:“你还年轻,可以另寻良伴。”这句话,听起来像是一份解脱,一个终点。但对翟云英来说,这却是她后半生一份更重契约的开始。

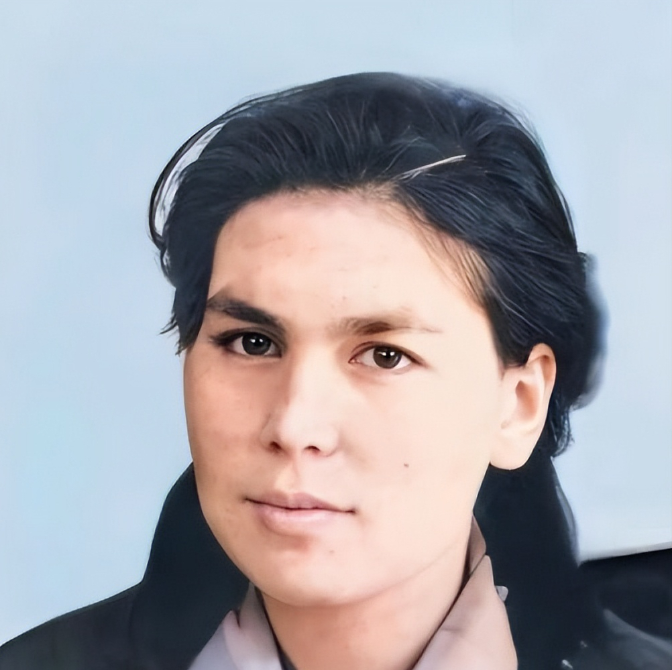

他们之间的过往,打从开端起,就与那些浸着甜腻的浪漫桥段毫无干系。一个是从苏联伏龙芝军事学院归来的开国上将,35岁,经历过两段婚姻。另一个是中俄混血的18岁姑娘,父亲是革命烈士。

控诉日军暴行的大会现场,悲愤的声浪席卷每一个角落,也是在这样的情境里,刘亚楼的目光第一次落在了她的身上。那个女孩眼里的那股“劲儿”,让他过目不忘。

日子往后推了些时候,大连县委书记王西萍从中牵线搭桥,这才让两人有了一场正式的碰面。翟云英对这个高大、气度不凡的军人印象极好,握手时脸都红了。

刘亚楼没有许诺什么荣华富贵,他很坦诚,说军人的生活只有艰苦,甚至是流血牺牲。面对提问,翟云英的回应毫不迟疑:“吃苦这件事,对我来说不算什么。””这就是他们的盟约,一份以革命为名的灵魂契约。

这份契约,很快就得到了翟云英母亲安娜的认可。面对她时,刘亚楼张口便用娴熟的俄语唤了声 “妈妈莎”,话语里满是真诚,还郑重许诺会以对待母亲的心意奉养她,尽一份子女的孝心。

这位苏联女性的心,瞬间就被这个中国军人打动了。

婚后的生活,完美印证了刘亚楼当初的“风险告知”。他是个彻头彻尾的“工作狂”,家对于他,更像是个偶尔落脚的地方。聚少离多是常态。

翟云英的婚姻,是在一次次别离和等待中度过的。她曾抱着孩子随部队在东北的林海雪原里转移,也曾顶着炮火,去前线给丈夫送一壶蜂蜜水和几块“列巴”。

建国后,刘亚楼投身空军建设,更忙了。家中大小事务皆压在翟云英肩上,她独自一人咬牙扛下了所有,从始至终没说过一句委屈,更不曾有过半分抱怨。有一次她住院一个多月,收到的只是刘亚楼托人送来的两箱苹果。

另有一回,妻子正发着高烧,身体虚弱不堪,可偏偏赶上新机型试飞的关键节点,每一个环节都离不开刘亚楼,他纵使满心牵挂,也实在抽不开身离开岗位。她一个人在家里偷偷哭了一场,擦干眼泪,还是给丈夫炖了鸡汤送去。

她对医生说,丈夫的心在天上,她只愿他成功。她告诉孩子们,爸爸不是不爱家,他是在教飞机飞得更高,好保卫这个家。

时光流转至 1965 年的早春时节,料峭寒意尚未完全褪去,刘亚楼的身体却骤然垮了下来 —— 经诊断,他已是肝癌晚期。

临终前,他留下了三份嘱托,这是他们契约的最后条款:把孩子们培养成自食其力的人;为他的老父亲养老送终;帮岳母安娜找到在苏联失散六十年的亲人。

翟云英用余生,去践行这份生命的托付。她终身未再嫁,每年清明,都会去八宝山革命公墓看他。

三个孩子被她抚养成人,一个进了电影制片厂,两个成了军队干部。远在老家的公公,她按时寄钱,尽心赡养,直至为老人送终。

真正的阻碍,恰是这第三桩事。时光的指针转过七十年代末,当中华与苏维埃联邦的关系终于从冰封走向缓和,她才得以借助苏联红十字会这一渠道,如同在浩渺沙海中捡拾细沙般,一点点拼凑着可能的线索,艰难地开启了寻觅之路。这条路,一走就是好几年。

终于在1989年,安娜在苏联的侄儿一家来到了北京。当白发苍苍的安娜看到亲人时,激动得将侄儿错认成了自己的哥哥,抱着他嚎啕大哭。那一刻,刘亚楼最后的遗愿,也完成了。

刘亚楼的军装口袋里,曾发现一张俄文纸条:“我的云英,是中国的玫瑰,也是俄国的向日葵。”他没有选择“另寻良伴”,因为她选择用一生,去完成他们之间那份跨越生死的契约。

这,或许就是最长情的相伴。