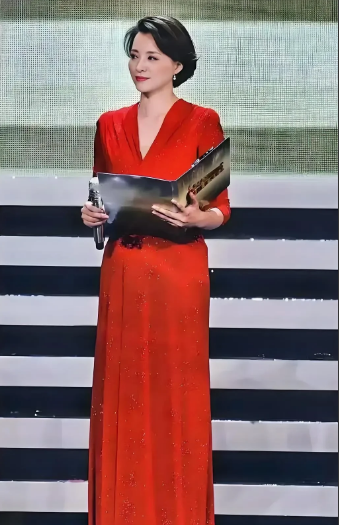

落地的凤凰不如鸡,从"央视一姐"到"查无此人" ,董卿走到这步不能怪别人。 董卿,这位曾被冠以“央视一姐”称号、在春晚舞台上代表着优雅与从容的女性,如今的淡出在舆论场上激起了复杂的回响。 有人视之为“自甘堕落”的代价,有人叹惋其才华未尽的仓促谢幕。 但若拨开时间线的迷雾,我们看到的或许并非一场陨落,而是一次深思熟虑的舞台置换,她主动从一个被万众瞩目的公共符号,回归为一个忠于内心的独立个体。 董卿的职业巅峰并非坦途,而是一部由强大内驱力与精准时机把握共同谱写的攀登史。 这份野心在她少女时代便已萌芽,即便面对父亲“女孩就该好好读书”的严厉规训,她仍坚持着自己的文艺梦想,偷偷参加课外活动,最终用执着换来了家人的理解。 这份主动选择的特质,贯穿了她整个职业生涯。 她的道路充满了关键性的“跃迁”。从被分配到地方话剧院却无戏可演的沉寂,到陪朋友面试时意外抓住主持话筒的职业转折。 从在地方台安稳两年后,23岁时毅然投身上海滩的更大舞台,到32岁那年,首次站上亿万观众瞩目的春晚,她完成了从区域到全国的终极跨越。 每一次转身,都清晰地烙印着她对事业版图的精心规划。正是凭借这份清醒的野心和无可争议的业务能力,她将自己塑造成一个文化符号,以至于当她离去,舆论普遍认为那个位置再难有人企及。 而在聚光灯照不到的“后台”,董卿的情感世界却呈现出另一番景象。 与步步为营的职业规划相比,她的个人生活似乎总带着一丝被动与缺憾。 无论是学生时代那段因毕业异地而无疾而终的初恋,还是因单位规定和个人前途而悄然结束的办公室恋情,乃至与同行程前那段长达六年却终未修成正果的感情,都反复印证着一种模式:在事业的巨大引力面前,个人情感屡屡成为被牺牲或被搁置的选项。 这种公域成功与私域失衡的强烈对比,或许早已为她日后的人生转向埋下伏笔。当事业已达顶峰,内心深处对安稳与归属的渴望便愈发凸显。 于是39岁那年在朋友聚会上与现任丈夫的一见钟情,便不再是年轻时充满变数的心动,而成为一个足以让她重新锚定人生重心的成熟契机。 最终,董卿做出了最彻底的选择——置换人生的主舞台。低调成婚、离开一线岗位、在41岁时赴美产子,并在媒体的追问下选择沉默以保护家人,这一系列行为构成了她清晰而决绝的“退场”宣言。她剥离的不仅是工作,更是附着其上的公众期待与符号身份。 与她形成参照的是昔日搭档朱迅。如今的朱迅,在直播、综艺与短视频中异常活跃,穿着各式民族服装或运动装备,积极拥抱新媒体浪潮。 这代表了功成名就后的一种普遍路径:将个人品牌延续到新的平台。而董卿的选择并非“转型”,而是彻底的“转向”。她放弃了执掌话语权的公共麦克风,却夺回了对自己生活叙事的绝对掌控权。 说到底,董卿的故事提供了一个超越传统成功学的范本。她的价值,不仅在于曾攀上事业的顶峰,更在于她拥有在巅峰时刻转身离去的自由与勇气。 或许人生的终极舞台并非只有聚光灯下一种形态,当一个人能自主选择何时谢幕、为谁演出时,那本身,就是最高级别的圆满。