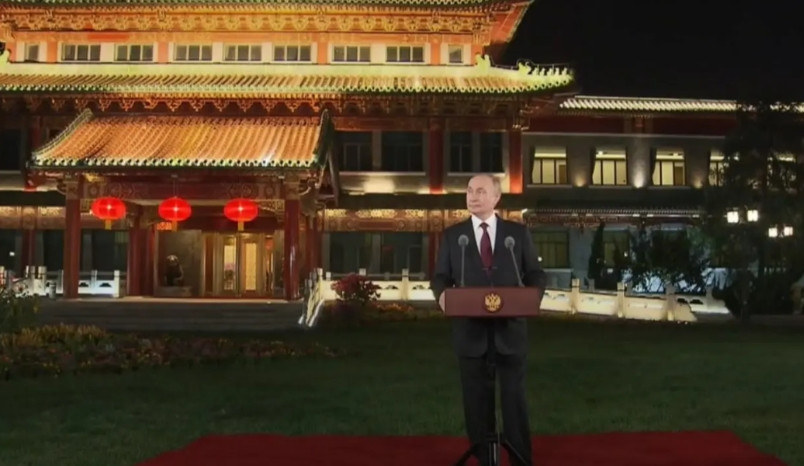

俄罗斯外长拉夫罗夫突然在公开场合抛出一句重磅话,说俄方愿意让中国、美国、英国、法国这些大国一块来给乌克兰的安全打包票,这话一出口,各国目光转向了东方大国,想知道中国会怎么接招。 这看似突然的提议,实则是普京政府精心设计的战略试探。当全球目光转向北京时,中国外交部用一句"将继续劝和促谈"轻描淡写带过,却暗藏玄机。 1945年雅尔塔会议上,美英苏三巨头用钢笔划定了战后世界格局。如今在乌克兰问题上,俄罗斯试图复刻这种大国协调模式,但时代早已不同。当年苏联能凭军事威慑让西方让步,如今的俄罗斯却要面对北约东扩到自家门口的现实。 拉夫罗夫的提议藏着三个精妙算计:首先,借中国之手平衡美欧压力,毕竟中国是唯一未被西方制裁的联合国常任理事国。 其次,把中国架在"担保人"位置,迫使中方承担潜在风险;最后,为俄军争取战略缓冲期,2025年俄军弹药库存已消耗65%,急需喘息之机。 基辅方面坚持加入北约的诉求,与俄罗斯的"中立化"要求形成死结。泽连斯基政府2025年7月公布的《国家安全战略》显示,乌军70%的装备已实现北约标准化,这种深度捆绑让任何中立承诺都显得苍白。 但俄罗斯看准了西方的软肋:美国中期选举在即,拜登政府不敢轻易向乌克兰增兵;欧洲能源危机下,德国工业产出已连续三个季度下滑。 拉夫罗夫选择此时抛出五常方案,正是要利用美欧的分歧,就像2014年克里米亚危机时,普京抓住西方犹豫期闪电行动。 面对俄罗斯的橄榄枝,中国选择"模糊战略"绝非偶然。2023年乌克兰危机白皮书中,中方明确划出三条红线:不干涉内政、不提供武器、不承认非法领土变更。 这种克制源于对历史教训的清醒认知,1950年朝鲜战争中,中国以"志愿军"名义参战仍付出惨重代价,如今更不愿重蹈覆辙。 但拒绝直接担保不等于袖手旁观。2025年6月,中国向乌克兰提供第12批人道主义物资时,特别注明"经联合国认证渠道"。 这种操作既遵守国际法,又避免触怒俄罗斯,就像2022年俄乌冲突初期,中国通过土耳其斡旋促成黑海运粮协议,展现独特的外交柔术。 拉夫罗夫的提议藏着更深层的地缘野心。若五常机制成型,俄罗斯将获得三重好处:第一,通过中国对冲西方制裁;第二,借联合国框架固化俄军在乌东的存在;第三,把能源牌玩出新花样——2025年俄对华石油出口增长27%,其中60%通过人民币结算。 但中国绝不会当"冤大头"。2025年上合组织峰会期间,中方提出"中亚安全共同体"构想,明显是要另起炉灶。 这种"用空间换时间"的策略,与俄罗斯的"五常共治"形成微妙竞争,就像2013年"一带一路"倡议刚提出时,俄方曾强烈反对,如今却主动寻求合作。 这场外交博弈揭示了现代战争的深层变革。当无人机和网络战成为主流时,传统军事威慑正在让位于"规则制定权"争夺。俄罗斯押注多边机制,本质是想把冲突"国际化";中国坚持劝和促谈,则是避免被卷入代理人战争。 值得警惕的是,美国《外交政策》杂志最近披露:五角大楼正在研究"数字北约"方案,计划用卫星系统实时监控俄乌前线。这种"算法战争"的升级,可能让任何安全保障机制都形同虚设。 就像1962年古巴导弹危机时,美苏靠热线电话避免核战,如今大国间的沟通渠道却因网络攻击屡屡中断。 面对复杂局面,中国选择"多做少说"的务实策略。2025年中吉乌铁路开工,这条连接中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦的钢铁动脉,表面上服务"一带一路",实则暗含稳定中亚的战略意图。 在乌克兰问题上,中国同样秉持这种"基建外交"思维,用经济纽带替代军事承诺,用发展红利化解地缘矛盾。 这种策略在非洲已见成效。2024年萨赫勒五国集团选择与中国共建反恐联盟,而非依赖北约。这种模式若能复制到乌克兰,或许能为俄乌冲突提供新思路,但前提是冲突双方都有谈判意愿,而目前看来,普京和泽连斯基都还没做好让步准备。 当拉夫罗夫的提议还在国际舆论场发酵时,北京正在筹备2025年"全球发展倡议"峰会。这场聚焦气候、能源、粮食安全的会议,或许才是中国应对俄乌变局的关键筹码。毕竟,在这个核威慑与气候变化并存的时代,没有国家能独善其身。 普京看懂了中国"太极推手"的精髓:既不正面接招,又不完全拒之门外。就像2022年北京冬奥会期间,中俄元首会晤时那句"背靠背"的默契,看似轻描淡写,实则暗藏千钧之力。这场国际棋局的下半场,注定要比上半场更考验战略定力。