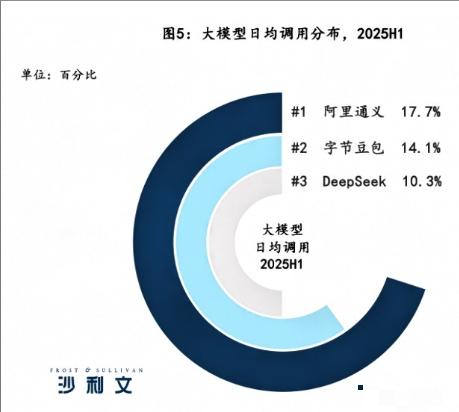

九月第一天,国外就传出一条好消息,外媒这下彻底酸了! 国际市场调研机构沙利文甩出一份重磅报告,把全球企业级大模型市场的底牌掀了个底朝天——阿里通义以17.7%的市场份额稳坐头把交椅,相当于每六家企业里就有一家在用中国技术。 沙利文这份报告的特别之处在于,它精准切开了企业级市场的真实需求。不同于消费端大模型动辄比拼参数的浮夸风气,企业用户更在意"能不能扛住每天百万级请求""出了故障能不能在五分钟内恢复"。 现在不少行业里的企业都在用阿里通义,像制造业里的一些工厂,用它来优化生产流程,不仅提高了生产效率,还减少了不少浪费;物流企业靠它规划配送路线,能更精准地安排时间,让货物更快送到客户手里。这些实实在在的应用,正是它能吸引众多企业的关键。 某跨国物流公司CTO在接受采访时透露,他们去年把全球200多个仓库的调度系统接入通义后,货物分拣错误率直接砍掉三成,光是节省的退货成本就够买下三台AI服务器。 这种"闷声发大财"的打法,让不少海外科技巨头吃了暗亏。某欧洲工业软件巨头曾自信满满推出大模型解决方案,结果在德国汽车厂商的招标会上被当场问住:"你们的模型能识别300种不同规格的螺栓吗?" 反观通义团队,早在三年前就派工程师驻扎长三角制造业基地,把产线上的每个螺丝钉都喂给了模型。如今在苏州某电子厂,机械臂抓取零件的精度已经达到0.02毫米,比老师傅戴老花镜操作还稳当。 而且这并不是个例,除了阿里通义,国内还有不少科技企业在大模型领域不断发力,推出的产品在教育、医疗、金融等多个领域都有广泛应用。这些企业凭借着对市场需求的敏锐把握和持续的技术创新,一步步在国际竞争中占据了优势。 如今,中国科技企业在全球科技领域的影响力越来越大,从以前的跟跑,到现在在不少领域实现并跑甚至领跑。这背后是企业不断投入研发的决心,是科研人员的不懈努力,也是整个国家对科技创新重视的结果。 当某东南亚电商平台遭遇流量洪峰时,通义团队连夜改写代码架构,把响应速度从3秒压缩到0.8秒;当中东某石油公司需要处理地质勘探数据时,工程师们把模型训练集群搬到沙漠里的数据中心,硬是在50度高温下跑出了99.99%的可用率。 高盛最新研报指出,中国大模型正在重塑全球AI产业格局,特别是在制造业、物流、能源等实体经济领域,中国技术展现出独特的"重工业美学"。 有观察家发现个有趣现象:过去跨国企业采购AI服务总要备选两套西方方案,现在越来越多CIO直接在招标书里写明"需兼容通义生态"。 看着这份让海外同行集体破防的报告,不禁让人想起十年前中国手机品牌横扫东南亚的场景。从代工贴牌到技术输出,从市场跟随到标准制定,中国科技正在书写新的叙事逻辑。 阿里通义拿下市场第一的成绩,无疑是中国科技发展的一个缩影。那么在你看来,国内科技企业接下来还需要在哪些方面发力,才能在国际竞争中保持优势呢?欢迎在评论区说说你的看法。