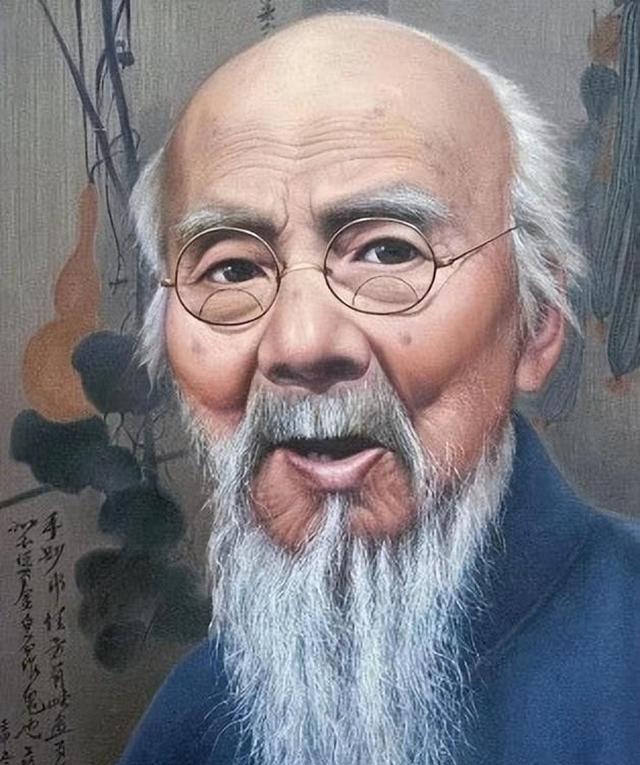

一天早晨,齐白石去买菜。他看到一小伙子的白菜好,便问:“白菜多少钱一棵?”小伙子抬眼一看,答道:“不卖!”齐白石奇怪,追问:“为何不卖?”接下来小伙子的一句话,把齐白石逗笑了。 摆摊卖菜却说不卖,这是什么套路?当九旬画家齐白石遇上机灵小贩,会擦出什么火花?这个发生在北京菜市场的真实故事,揭示了一个从木匠成长为艺术巨匠的传奇人生。 一个普通的冬日早晨,齐白石像往常一样提着菜篮子去北京的菜市场买菜。通过不断的努力,齐白石在画坛上越来越有名气,就连许多普通百姓也知道他。而且创作之余,他还乐于厨事,经常去买菜。成名后的他依然保持着朴素的生活习惯,亲自上街买菜做饭。 临近冬天,齐白石上街买菜,见一乡下小伙子拉的白菜又大又新鲜,就问:“多少钱一斤?”小伙子正要答话,仔细一瞧,这不是大画家齐白石吗?他笑了笑说:“您要白菜,不卖!” 齐白石听了一愣,这菜摊不卖菜干什么?白石老人说:“那你干嘛要来?”小伙子紧接着说了三个字:“用画换。”这三个字让在场的人都惊呆了,用画换菜?这买卖还真是头一回听说。 齐白石明白了,看来这小伙子认出我来了,便说:“用画换?可以呵,不知如何换法?”小伙子说:“你画一棵白菜,我给您一车白菜。”一棵画出来的白菜换一车真白菜,这个提议把齐白石逗乐了。 齐白石来了兴致”快拿纸墨来!“小伙子买来毛笔纸墨,齐白石提笔很快就画出来了。小伙子接过画,把白菜全放下,拉车就走。齐白石忙拦住他,笑笑说:”这么多菜我怎么吃得完?“说着,拿几棵白菜走了。 这个看似荒诞的故事,其实体现了齐白石一生的特质。齐白石(1864—1957年),湖南湘潭人,幼名纯芝,字渭清,后更名璜,字濒生。出生农家,当过放牛娃,做过乡下木匠,后经过自己的顽强拚博和不懈努力,终成一代艺术宗师。 从雕花木匠到艺术大师,齐白石的经历堪称传奇。二十岁时偶然接触到《芥子园画谱》,在松油柴火的微光下,他用半年时间把整套画谱临摹完毕。二十七岁拜师胡沁园学画,三十七岁又拜经学大师王湘绮为师。他用八年时间”五出五归”游历大江南北,开阔眼界,提升技艺。 五十多岁定居北京后,齐白石又进行了著名的”衰年变法”。他不再拘泥于传统技法,创造出”红花墨叶”的大写意风格,把普通的花鸟虫鱼画得生动传神。他的虾仿佛能游,他的蟹好像会爬,他的白菜比真的还要鲜嫩。 他的绘画,既直白,又富哲理。他在绘画内容上的最大特点就是他的作品表现了他的生活经验。他画的其实还是自己40岁(1902年)以前经历的农村生活,他在农村的所见、所闻、所熟悉的一切。正因为贴近生活,他的画才能让普通老百姓一看就懂,一看就喜欢。 1953年,齐白石被授予”人民艺术家”称号。1956年,世界和平理事会授予他国际和平奖。在颁奖仪式上,九十二岁的老人说:“正因为爱我的家乡,爱我的祖国美丽富饶的山河土地,爱大地上一切活生生的生命,因而花费了我的毕生精力,把一个普通中国人的感情画在画里,写在诗里。” 菜市场换画这个故事传开后,成了一段佳话。人们津津乐道的不仅是齐白石高超的画技,更是他那份平易近人的真性情。一个功成名就的大画家,面对普通菜贩的”无理要求”,不但没有摆架子,反而觉得有趣,欣然应允。这种不端着、不装的态度,正是他艺术成就的根源所在。 齐白石的成功绝非偶然。他把生活中的点点滴滴都化作了笔下的灵感,无论是田间的蝈蝈,池塘的青蛙,还是菜园里的白菜萝卜,在他眼中都是艺术的素材。他常说:“画得让普通人看明白才算本事。”这句话体现了他对艺术的理解——艺术要来源于生活,服务于生活。 直到1957年去世,齐白石都保持着这种朴素的生活态度。他的一生证明了一个道理:真正的艺术家不是高高在上的,而是能够俯下身子,与普通人打成一片的。正是这种接地气的品格,让他的艺术具有了永恒的生命力。 一棵画出来的白菜换一车真白菜,这看似亏本的买卖,却体现了艺术与生活的真正关系。你觉得齐白石这样的”交易”值得吗?欢迎在评论区分享你对艺术价值的看法。