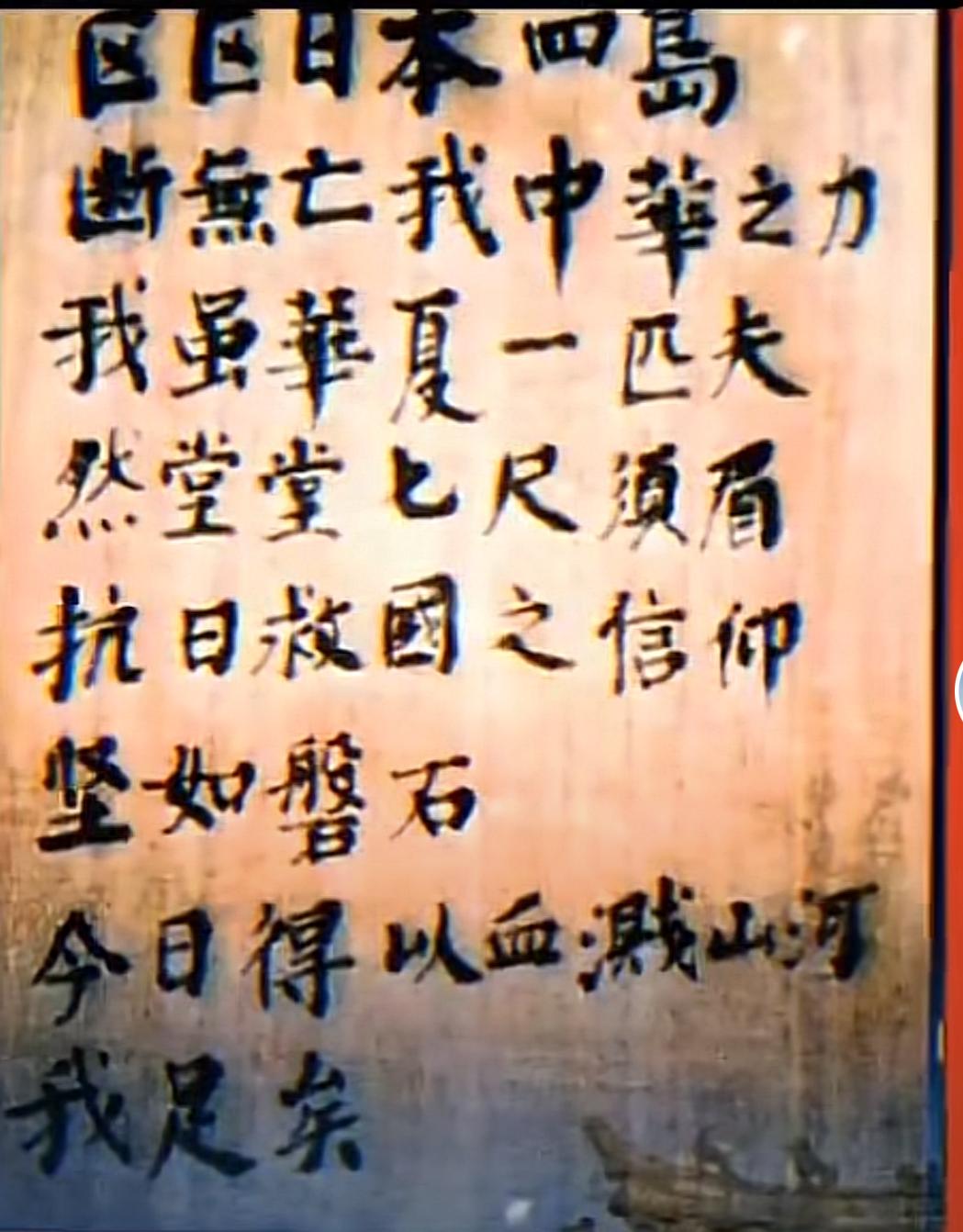

[太阳]这是杨靖宇牺牲前留下的遗言,内容是:“区区日本四岛,断无亡我中华之力,我虽华夏一匹夫,然堂堂七尺须眉,抗日救国之信仰坚如磐石,今日得以血溅山河,我足矣。” (信息来源:央广网——杨靖宇不死:青春再燃白山黑水) 1940年吉林雪原,日军解剖一具高大遗体。结果震惊所有人:这剧遗体胃里没有一粒粮食,只有枯草、树皮和棉絮。 这是杨靖宇将军,他独自在零下四十度与重兵周旋五昼夜。 侵略者相信用“铁壁合围”切断粮草,用“保甲连坐”隔绝民众,就能用饥饿与严寒摧垮中国人的抵抗意志。他们无法理解,一个弹尽粮绝的人,到底靠什么支撑? 为了找到答案,日军指挥官下令解剖。结果震惊了在场的所有人。这一幕像一记重锤,狠狠砸碎了侵略者的骄傲,它宣告当一个人的意志超越了生理的极限,再严峻的挑战也算不了什么。 杨靖宇原名马尚德,1905年出生于河南确山的一个农民家庭。他很早就投身革命,1927年加入中国共产党,领导过确山起义,在抚顺组织过工人运动,曾先后五次被捕入狱,酷刑没能让他屈服分毫。 他说过,革命就像火种,只要有火种,就能驱散严寒,带来光明。这种信念,支撑着他在冰天雪地里战斗到最后一刻。 这种超越极限的意志,并非孤例。同样在1940年,山西战场上,日伪军一万多人对晋绥边区发动“扫荡”。为了掩护机关和群众,骑兵连指导员李林调转马头,冲向了数倍于己的敌人。弹尽被围后,她用最后一颗子弹结束了自己的生命。 她不是普通的战士,是一位怀有三个月身孕的母亲。这种冲锋,彻底打破了敌人对“战争参与者”的定义,宣告着这场抵抗无关男女老幼,是一场全民的“总体战”。这场战争中,所有人的命运都紧紧捆绑在一起。 战争的硝烟早已散去。1946年,濛江县因杨靖宇而更名,东北民主联军的一支部队也改名为杨靖宇支队。如今,走在吉林省靖宇县的街头,靖宇大街、靖宇镇、杨靖宇小学……英雄的名字刻印在每一寸土地上。英雄的故事,在白山黑水间代代传颂。 在吉林杨靖宇干部学院,学员们通过各种情景课堂,直观感受着抗联战士“血战到底的英雄气概”。学院的目标,就是让这份感动从“一阵子”变成“一辈子”的铭记。 杨靖宇的孙子马继志说,爷爷是为国家独立和民族解放献出生命的冲锋者。为了保家卫国,他整整十二年没有回到自己的家乡,直到生命的最后一刻,他依旧奋战在最前线。 我们记住英雄,不是为了记住仇恨,而是为了搞清楚“什么是爱国”。它不是一句口号,而是杨靖宇将军那句振聋发聩的质问:“我国人都投降了,还有中国吗?”它也是无数英雄在绝境中的坚守与挺身而出。 哪有什么岁月静好,只是有人曾为我们负重前行。哪有什么天生强大,只是有人选择了“为祖国而战”。这份我们今天拥有的和平与安宁,正是他们用生命守护下来的。