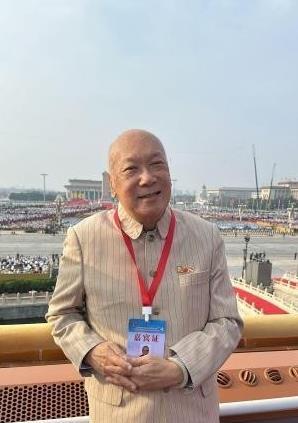

今天看到陈嘉庚长孙观礼阅兵的新闻,有个细节让人瞬间破防。他说,祖父当年为躲避日寇追捕,在70岁高龄时,衣领下始终藏着一包砒霜。 他叫陈立人,陈嘉庚的长孙。 媒体采访时,他轻轻说了一句:“祖父当年为了抗战逃亡,在衣领下藏了一包砒霜。” 这句话出来,很多人瞬间破防了。 不是因为“砒霜”两个字有多沉重,而是这个人年近七十还随身带着毒药,只为有朝一日不被敌人利用,宁可一死。 这个人不是普通的商人,不是一个坐在银行办公室里数钱的“富人”。 他是陈嘉庚。 他是那个让蒋介石感慨“华侨旗帜、民族光辉”的人。 更是新加坡、厦门、马来西亚、南洋一带侨胞心中的主心骨。 抗战时期,陈嘉庚人在东南亚,心却一直在中国。 他组织南侨机工,出钱出人,支援抗战前线。 修滇缅公路那几年,前前后后送去了三千多名南洋华侨青年当司机、修路工,有些连中文都不会说,但知道“中国正在打仗”,就来了。 这些事很多人听说过。 但很少人知道,为了干这些事,陈嘉庚被日本盯上了。 新加坡淪陷前,他是头号通缉对象。 日本人盯着他,不是因为他有钱,是因为他捣乱。 捣什么乱? 日本在南洋搞“南进政策”,希望拉拢华侨,用钱打通当地渠道。 结果陈嘉庚搞了一套“抗日统一战线”,谁跟日军做生意,他就公开点名。 还自己掏钱搞募捐大会。 他开口第一句话就是“倭寇南侵”。 日军不爽了,把他列入黑名单。 新加坡快守不住的时候,他不得不撤。 当时他已经七十岁。 不是说七十岁的人没力气,而是那个年代没有手机,没有卫星定位,没有什么外交豁免。 他假扮渔民,坐小船穿海岸线,到了爪哇。 衣服里藏着砒霜,不是作秀,是备着用。 陈立人说,这包砒霜他祖父一直带着。 不是怕自己死,是怕被活捉。 被活捉后,不知道会不会被胁迫说话,不知道能不能挺住。 他不想冒这个险。 所以随身藏毒。 爪哇那几年,他东躲西藏。 住的是朋友的仓库,出去都要乔装。 他一个南洋华侨领袖,天天躲着走,活得像个地下党。 有人说,陈嘉庚不是政府官员,日军怎么会怕他? 错了。 他当年在南洋搞“筹赈会”,光是筹款金额就超过一亿。 这可不是现在的一亿,是上世纪四十年代的新加坡币一亿。 而且这钱全投向中国抗战。 在南洋,日本影响力本来就不大,陈嘉庚这么一搞,更没了市场。 日本不搞他,搞谁? 爪哇那段时间,他没停过。 人虽然藏着,但信一封封照样往外写。 一边联系国内的八路军办事处,一边跟英、美驻印代表沟通南侨运力。 爪哇当时是荷兰殖民地,日本人打进来后,他再次转移,走印度。 去了加尔各答。 再从印度辗转重庆。 到了重庆,他第一件事就是找蒋介石开会。 那场会开了七天。 会后他写了三本东西:《南侨回忆录》《南侨通讯》《抗战述略》。 里面很多人名、数字、细节现在都查得到。 他提到:“我如被敌人围困,不愿被其利用,当以一死谢国。” 砒霜这件事,最早也出自这些记载。 但很少人提。 直到陈立人在天安门观礼,说出这句话,才让很多人重新认识陈嘉庚。 人活着,不止是活着。 有时候,活着是为了等一个机会,看祖国挺过来。 陈嘉庚那几年没少吃苦。 1940年回重庆的时候,衣服穿的是旧的,鞋是借来的。 不是没钱,是没人给他带。 他带的是人和情报,还有几十封写给国内战区的信。 里面说得最多的,是希望中国坚持下去。 “钱的事我来解决,人我来找,你们就守住阵地。” 这种话,没人教他怎么说。 是因为他看到了太多华侨年轻人死在滇缅公路上,有的没棺材,埋在路边。 他觉得这些人不能白死。 很多年后,陈立人说,祖父晚年最怕的不是没钱,是别人忘了这些死去的人。 所以他一直在建学校、建纪念馆、修侨批馆。 怕的就是没人记得“我们曾经干过什么”。 这次他来北京观礼,年纪也大了。 但还是坚持穿正装、戴侨领徽章站在观礼台前。 有人觉得他是来“露脸”。 不对。 他是来替祖父“看看”。 看祖国有没有守住,看值不值得那包砒霜。 他没说太多话,但那句“祖父曾藏砒霜”已经够了。 一句话,把时间线拉回到八十年前。 也让今天坐在屏幕前的年轻人知道,那个年代活着不容易。 出门不是怕堵车,是怕枪毙。 多说一句,少走一步,都可能没命。 但就是有人愿意多说、敢多走。 谁也没逼他。 他就是想赌一口气。 祖国还没赢,他不想死。 可如果输,他也不想活。 这样的人,不多。 但值得记。 参考信息: 《陈嘉庚后人观礼阅兵 细节令人动容》·中国侨网·2025-09-04

用户10xxx51

华侨旗帜,民族光辉,陈嘉庚先生千古伟人!