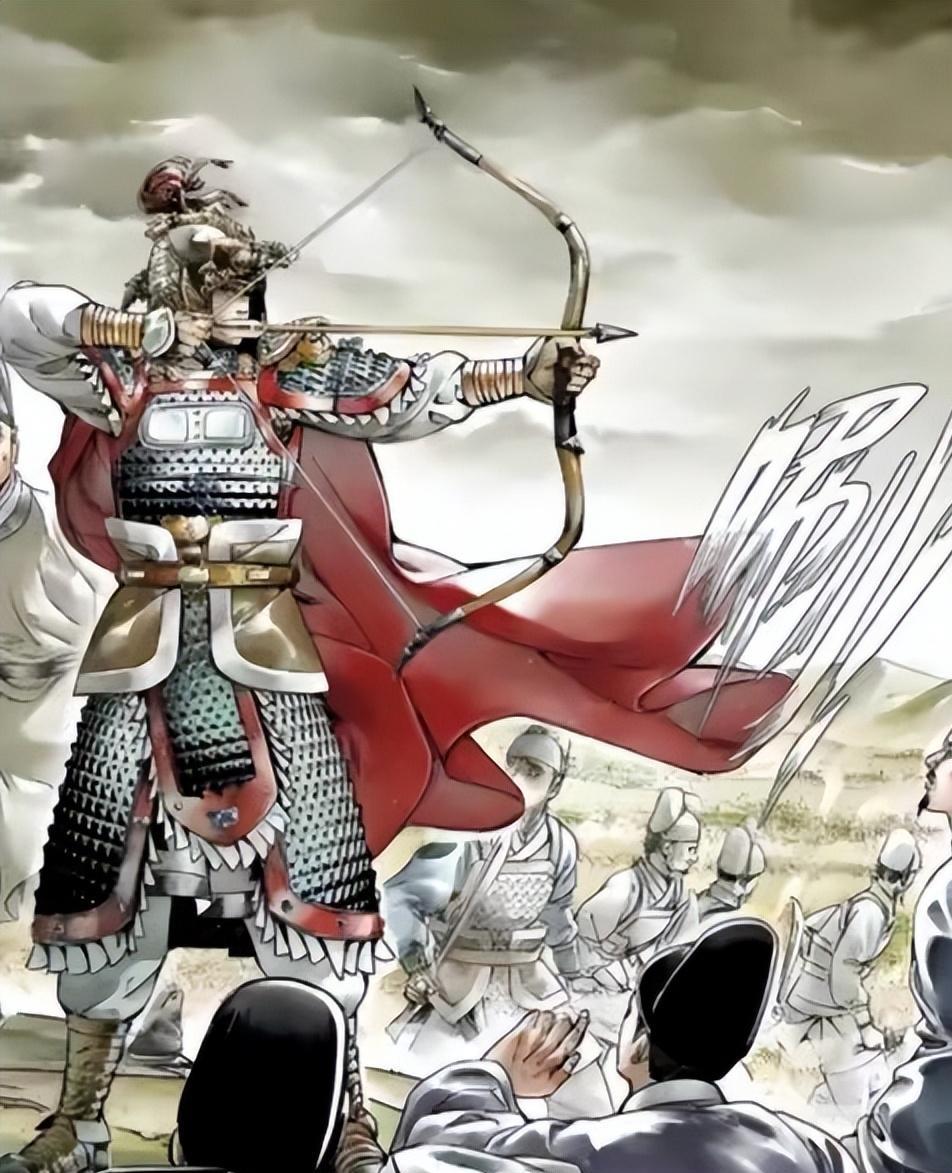

魏延之死,蜀汉内斗终至台面之上!可曾想过:他明明是蜀汉功臣,咋就成了叛徒? 最近翻《三国志》,看到魏延被诛的记载,脊背发凉——这员跟着刘备从益州打到汉中的猛将,最后被自己人背后捅刀,还杀三族。可千百年来,他偏被扣上"叛徒"帽子,连小孩都知道"魏延脑后有反骨"。 今天咱们就聊聊:魏延到底是功臣还是叛徒?他的悲剧,到底是谁的错? 一、正史里的魏延:刘备亲自盖章的"汉中屏障",北伐战功比肩五虎 您可能不知道,魏延在刘备集团,那是"根正苗红"的核心骨干。 公元219年,刘备拿下汉中,全军都在猜:谁能镇守这蜀汉北大门?答案出乎所有人意料——不是张飞,不是赵云,是魏延!刘备当众问他:"今委卿以重任,卿居之欲云何?"魏延拍胸脯:"若曹操举天下而来,请为大王拒之;偏将十万之众至,请为大王吞之!" 这气势,连刘备都拍腿叫好。后来诸葛亮北伐,魏延更成了"战术核心"。阳溪之战,他率偏师绕到魏军后方,把名将郭淮、费瑶揍得丢盔弃甲,战后直接升征西大将军,封南郑侯——这待遇,在蜀汉武将里仅次于关羽、张飞。 更关键的是,魏延一辈子没想过投降曹魏。诸葛亮病逝五丈原时,他正带着前锋部队在前线对峙司马懿。所谓"谋反",其实是他和杨仪吵架吵急了,想杀杨仪夺兵权回成都告状,压根没往曹魏跑的心思。(《三国志·魏延传》明写:"原延意不北降魏而南还者,但欲除杀仪等") 那问题来了:这么个忠心耿耿的猛将,咋就被按上"叛徒"标签? 二、《三国演义》的锅:罗贯中为捧诸葛亮,硬把魏延写成"天生反贼" 要说魏延"反骨"形象深入人心,全拜《三国演义》所赐。罗贯中为了突出诸葛亮的"智近乎妖",愣是给魏延编了段黑历史。 (例子1:长沙之战纯属虚构) 演义里说魏延杀太守韩玄救黄忠,结果刘备嫌他"脑后有反骨"要砍头。可查《三国志》,长沙太守韩玄根本没抵抗,直接投降了!魏延压根没动手,这"反骨"从哪儿来的?罗贯中纯为制造戏剧冲突瞎编的。 (例子2:子午谷奇谋被黑得离谱) 演义里魏延总嚷嚷"分兵子午谷直取长安",诸葛亮嫌他莽没采纳。但真实情况是,这计谋本身就不靠谱——曹魏的夏侯楙虽被骂"草包",人家40多岁当安西将军,没那么蠢;子午谷山路陡峭,230年曹真带10万大军走这条道,都被大雨淋得全军覆没。诸葛亮不冒进,才是对的。 最气人的是结局。演义里魏延被马岱追上,还喊"谁敢杀我",结果被一刀砍了。可正史里,他是被杨仪派马岱偷袭,背后捅刀子。更讽刺的是,杀完魏延的杨仪,后来因为没当上丞相,居然后悔没投魏,说"早知如此,不如跟魏延跑了"。 三、悲剧根源:蜀汉内斗的牺牲品,他用命撕开了权力斗争的遮羞布 魏延的死,本质是蜀汉高层内耗的结果。 诸葛亮活着时,能镇住所有人。他一死,荆州派(诸葛亮老班底,如杨仪、蒋琬)和魏延代表的"外姓派"矛盾彻底爆发。杨仪是个文人,擅长写公文搞内斗,但军事一窍不通;魏延是武将,直来直去,看谁不顺眼就怼谁。两人本来就不对付,诸葛亮一死,杨仪直接断了魏延粮草,逼他"造反"。 (例子3:站队背后的地域偏见) 更扎心的是,蜀汉朝廷几乎一边倒支持杨仪。董允、蒋琬这些荆州派大佬,都说魏延"必反"。为啥?因为魏延不是荆州老乡,功高震主,还总怼文臣。 (例子4:死后遭遇更显荒诞) 魏延死后,杨仪更过分——他还羞辱魏延的头颅,还骂"庸奴!还能作恶不?"结果呢?没几年杨仪自己因为怨恨朝廷,被流放赐死。这报应,是不是像极了那些为了争权搞垮别人,最后自己也翻车的人? 但这不是说魏延没错。他的问题在于,把战场上的狠劲用到了人际里。可更值得我们反思的是:一个团队如果容不下"刺头",只盯着表面的"团结",最后吃亏的是谁?蜀汉失去魏延,相当于自断一臂——后来姜维北伐屡战屡败,多少也有缺了这员猛将的缘故。 历史不贴标签,功过自有公论 魏延不是完美的英雄,他性格尖锐、不懂变通;但他更不是叛徒,一生忠于蜀汉,战功赫赫。 他的故事告诉我们:别轻易给人贴"反骨""叛徒"的标签。历史人物的复杂,远超过戏文里的脸谱。 下次再聊起魏延,希望我们能说:"这哥们儿打仗是真的猛,就是情商得补补课。" 毕竟,能被记住的,不该是莫须有的"反骨",而是他为大汉守过的汉中,为北伐流过的血。 您觉得魏延的悲剧,是性格问题还是时代问题?评论区聊聊,您还知道哪些被误解的历史人物?

![司马懿要这样做了,就不会有后面的晋了[6]](http://image.uczzd.cn/11963613302330475141.jpg?id=0)