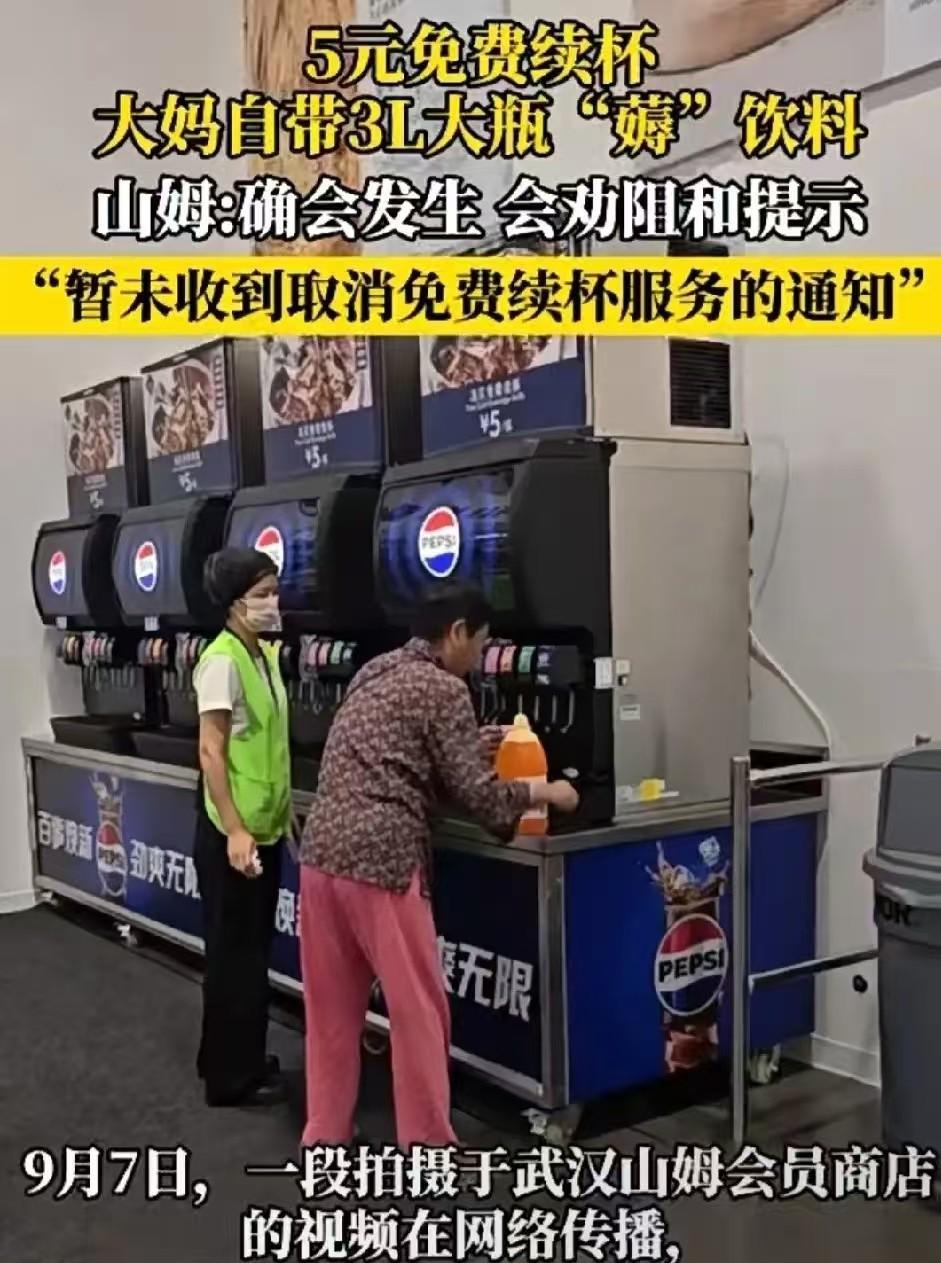

武汉,8日,一个大妈站在山姆店的自动饮料机前面,理直气壮地灌了满满一大桶免费饮料,而工作人员只能无奈的看着,因为店里有规定可以无限续杯?[紫薇别走] 武汉山姆会员店内一位大妈手持近三升容量的大桶在饮料机前接取免费续杯饮品,视频在网络迅速传播。现场店员多次劝阻无果,大妈仍将桶装满后离开。

山姆店后续回应称,虽存在此类过度取用情况,暂不取消该服务,未来将优化管理方式。 这件事表面上是一位顾客利用规则漏洞获取超额饮料,实则触及了公共消费场景中的规则意识与公平问题。

商家提供免费续杯的本意,是为提升会员体验,隐含的前提是“现场饮用”和“合理范围”,而当有人用远超正常饮用量的大容器装取,不仅违背服务初衷,也可能侵犯其他会员的权益。

比如某些国际大型超市的试吃品被当作正餐大量取用,自助酱料区被整瓶带走,或是餐厅免费咖啡被倒入自备壶中带走。

这些行为背后,折射出典型的“公地悲剧”心理,当资源看似对所有人开放,而缺乏有效约束,个别人为追求自身利益最大化,可能导致资源被过度消耗,最终所有使用者利益受损。 过度取用可能涉及民事上的违约或不当得利,若经劝阻仍故意扰乱秩序,甚至可能面临治安管理处罚。

现实中,商家往往处于两难,严管可能被批评态度差,不管则导致服务被滥用。 许多企业已开始采用更智能的管理方式,例如通过杯具识别技术限制非标准容器使用,或对异常取用行为的会员进行提示和规则教育。 免费续杯、试吃、自助调料等服务的存在,本质是商家与消费者之间的一种信任契约,它们之所以能持续,依赖的是绝大多数人的自律和彼此尊重。

就像自助餐厅虽不限制取餐次数,但顾客通常不会端盆盛装,因为大家都明白,“无限供应”不代表“无限度取用”。

网友热评: “规则是让你续杯,不是让你批发!5块钱的杯子都不愿意付,这便宜占得也太难看了”。

很多人都担心,如果大家都这么干,商家最后可能干脆取消免费续杯,最后吃亏的还是守规矩的。

“老一辈节省惯了,消费观念不一样,可能觉得反正免费不拿白不拿”。

理解不代表支持,省钱不能没底线,毕竟公共秩序需要大家维护。

“饮料是免费的,但血糖是自己的啊!这么喝也不怕齁着”。

你怎么看?遇到这种“钻空子”的行为,你觉得商家应该强硬制止,还是说消费者自由发挥也没毛病?评论区等你!

信源:大皖新闻