这下出名了, 美国9月6日甩出芯片封锁新规,连荷兰光刻机巨头ASML都连夜跟进,宣布即日起对华出口1970i和1980i两款老型号光刻机也需审批。 美国商务部工业与安全局这次的新规,分明是给中国芯片产业又套上了三道铁锁:3纳米以下制程、量子算力、半导体新增材料设备,统统需要许可证才能进口。 从表面看,这项新规像是一次技术上的打击,尤其是对于中国的半导体产业来说,几乎是雪上加霜。光刻机,作为芯片制造的核心设备之一,长期以来掌握在美国及其盟友手中,而ASML作为光刻机领域的巨头,在全球范围内几乎没有任何可比拟的竞争者。因此,任何针对中国的出口管制,都会直接对中国芯片产业的生产能力造成影响,尤其是对于最先进的制程工艺(比如3纳米制程)和量子计算这些尖端领域。 不过,这种封锁真的能达到美国预期的效果吗?看似强硬的出口管制措施,可能会带来更多的技术替代和产业链自给自足的推动。从中国近年来在半导体领域的突破来看,即使面临出口限制,中国的技术进步速度也是非常惊人的。无论是芯片设计、生产工艺,还是材料研发,中国企业逐渐摆脱对外依赖,朝着独立自主的方向迈进。虽然短期内这项新规可能让中国芯片产业遭遇一些困扰,但长期来看,这或许反而成了催化中国创新的动力。 然而,除了技术层面的挑战,政治层面的复杂性也不得不提。美国的这一决定显然是从全球战略和地缘政治角度出发,力图限制中国在全球科技竞争中的崛起。半导体产业,尤其是最先进的芯片技术,已不仅仅是一个经济问题,更是国家安全和全球科技霸权的博弈场。美国的做法,显然是在向全球传递一个信号:不允许中国在这一领域取得领先,甚至是在全球范围内给中国制造技术创新的空间。这种带有明显政治意图的行为,不仅让国际市场的竞争格局变得更加复杂,也让全球的科技合作变得愈加紧张。 但问题在于,这种封锁究竟能持续多久?在全球化高度发展的今天,任何国家或公司如果不与世界其他地方的创新保持联系和互动,都会面临逐渐落后的风险。中国如果能够在技术研发和产业政策上做出合理调整,完全有可能通过自主创新填补美国限制带来的空白。而且,中国作为世界上最大的消费市场之一,其对芯片的需求,也将促进本土产业链的快速发展,这无疑给中国芯片产业带来了一个独特的机会。 站在全球视野来看,美国的这一决定可能会促使中国更加重视技术创新和产业链的自主性。这种“逼迫”的效果,未必是全然负面的。在半导体技术的核心领域,只有不断突破技术壁垒,才能确保在未来的国际竞争中占据有利位置。而这正是美国在限制中国技术发展的同时,也在无形中加速了中国在半导体领域的创新脚步。 不过,美国的这一决定同样也引发了对国际科技合作的广泛担忧。科技的进步,本应是全球共同努力的结果。然而,越来越多的国家开始将技术发展与地缘政治绑在一起,科技的“冷战”正在上演。这种情况不仅仅局限于半导体领域,其他高科技领域也在面临类似的压力。中国的芯片产业虽然面临挑战,但其他国家是否能够避免类似的“封锁”呢?全球科技合作的未来,可能会受到更大程度的限制和分裂。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。美限制芯片出口 光刻芯片 中企光刻机 光刻技术 光刻机公司 极紫外光刻技术 极紫外光刻

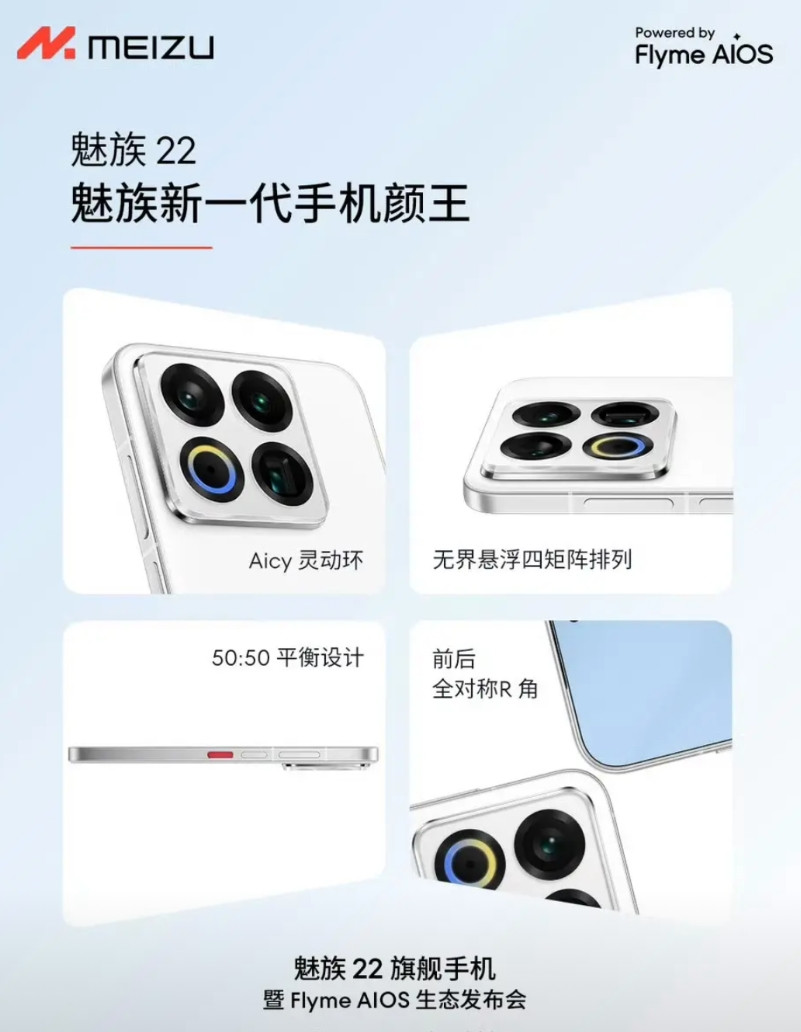

![魅族22预热发了个海报评论区有点不礼貌[笑着哭][笑着哭][笑着哭]](http://image.uczzd.cn/11358814343775826456.jpg?id=0)