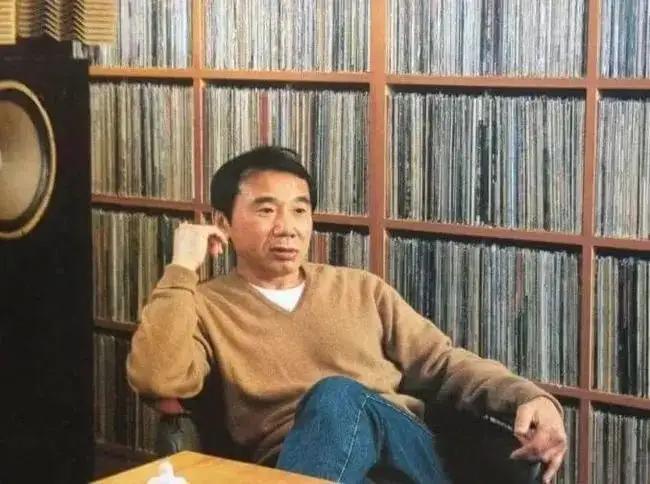

有一次,日本作家村上春树来中国参加活动,可是他却拒绝吃中国菜,他解释说:“我父亲是侵华日军,我从不吃中国菜,因为我不配?”为此,他还不要孩子,因为不想让恶魔的血液延续下去…… 2019年,日本文坛忽然炸开了锅。 原来向来写爱情、写孤独、写小人物的村上春树,突然在《文艺春秋》上发表了一篇只有28页的随笔——《弃猫》。 读者原本以为,这又是他惯常的清淡叙事。 结果翻开才发现,他竟然在里面揭开了自己家族最不光彩的历史。 他的父亲,曾是侵华日军。 在随笔里,村上春树写下,年幼的他和父亲打棒球,画面温馨。 可紧接着,文字却冷冰冰地写着,父亲年轻时三次被征入伍,在中国杀过战俘。 照片的温柔和文字的残酷撞在一起,刺得人心里发麻。 他甚至写道:“就算是一滴雨水,也有历史,也得扛着这份责任。”这句话一出,日本社会沸腾了。 村上春树小时候,曾听父亲随口说过一次杀战俘的事。 父亲描述中国士兵明知道要死,却依然不惧怕,那种冷静的眼神,成了小村上心底的一根刺。 他怀疑过父亲是否参与南京大屠杀,花了五年时间查阅从军记录,追问父亲的老战友,才确认父亲的部队没去过南京。 但即便如此,那份侵略者的印记,却怎么也洗不掉。 这种沉重感,改变了他的人生选择。 他常说,自己走过中国的土地时,即便饥肠辘辘,也不会去吃中国菜,而是打开随身携带的罐头。 他觉得自己不配坐在餐桌前享受美食,因为父亲的双手曾经沾过无辜者的血。 他和妻子终身未育,也不是不想当父亲,而是不愿意把所谓“恶魔的基因”传给下一代。 他宁可让这一条血脉在自己身上终结。 在日本,很多家庭对战争讳莫如深,父辈们要么在佛坛前祈祷,要么沉默避谈,很少有人愿意把黑暗摊开来讲。 国家层面更是常常模糊侵略性质,甚至装出“受害者”的姿态。 村上春树却偏偏反其道而行之,他用随笔把父亲的故事公开,把自己赤裸裸地放在聚光灯下。 他明白会有人骂他“不爱国”,但依旧选择把责任揽在自己身上。 更特别的是,他没有只停留在个人的反思,而是把这种历史责任感写进了小说。 1980年代的《寻羊冒险记》,看似荒诞的寻找,其实影射的是日本对军国主义阴影的麻木。 1990年代的《奇鸟行状录》,直接描绘日军在南京的残暴细节,把“说不出口的勾当”赤裸展现。 到了《刺杀骑士团长》,更是用上千字描写南京屠杀的血腥场面,直指战争的兽性。 村上春树自己说过,日本年轻人对那段历史知之甚少,如果不写在小说里,终有一天会被遗忘。 他要用文学的方式,把冷冰冰的史实变成鲜活的痛感。 让后人知道,那不是尘封在书里的几个数字,而是无数条真真切切的生命。 有人说,他在火车上啃罐头,是一种自虐。 但仔细想想,那是他与父辈历史的和解方式。 他不想用麻木来掩盖过去,而是通过自我惩戒,时时提醒自己不要忘记。 至于不生孩子,那是他对未来最彻底的负责。 他宁可结束血脉,也不愿让新生命背负罪恶的阴影。 在这个人人都想推卸责任的社会里,他选择了另一条路: 不找借口,不装糊涂,而是把责任往自己身上压。 这种做法,比空洞的口头道歉更有分量。因为它不是姿态,而是实实在在的担当。 他说过:“道歉不丢人,侵略是事实。” 这句话看似简单,却在日本这样的语境里,格外沉重。 它点破了日本社会总爱假装“受害者”的虚伪,也提醒东亚国家,真正的和解不是装作没事,而是先敢于直面真相。 历史不是过去的尘土,它会长久地粘在每个人身上。 村上春树用自己的笔和一生的选择告诉世人:只有直视错误,背起责任,才能让未来不再重复旧日的灾难。 真正的勇气,不是粉饰,而是敢于承认自己身上那道抹不掉的伤痕。

用户10xxx27

也有个别有良知的日本人,这和文案少发,要看日本的主流是排华、反华,想再次伤害中国,应该对小日本清算。

李四

别吹了,村上春树不吃中国菜,是因为对于调味料的使用,厌恶吃中国菜,不是因为愧疚