刘邦在当泗水亭长时,常到酒肆吃白食。但奇怪的是,酒肆的营业额总在他白吃白喝的日子翻好几番。到后来,刘邦若是没来赊账吃喝,店家都会觉得郁闷。于是,他干脆宣布刘邦吃饭、喝酒免费。

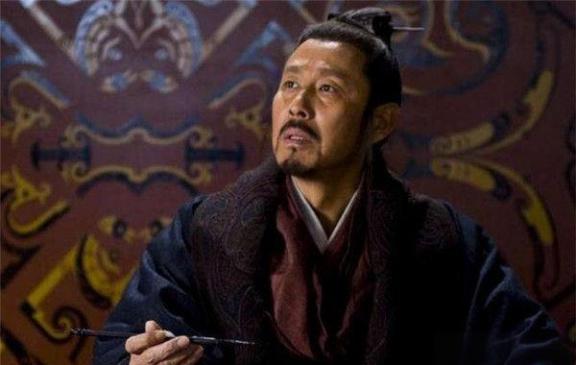

先说刘邦的出身和早年经历。他生在沛县丰邑中阳里,家里是地地道道的农家,算不上穷得揭不开锅,但也绝不富裕。父亲刘太公种地为生,手里有几亩薄田,勉强养活一家子。刘邦打小就不爱干农活,书也不读,成天在村里晃荡,嘴里哼着楚地的调子,腰里别把刀,活脱脱一副游侠模样。乡里人见他这样,都觉得这小子不务正业,爹妈也拿他没辙,哥哥们老实种地,他却总想着往外闯。 年轻时,刘邦跑去魏国,想投奔信陵君魏无忌,觉得跟着大人物能混出点名堂。可到了魏国才知道,信陵君早死了。他没靠山,只好跟着魏无忌的门客张耳混了几天,见过点世面,胆子更大了。回到沛县后,秦朝已经一统天下,沛县归了泗水郡。刘邦靠着嘴皮子利索和几分武力,混了个泗水亭长的差事。这亭长在秦朝是个小吏,管着十里八乡的治安、抓贼、押送徭役,地位不高,但好歹算个公职,多少有点面子。 亭长这活儿,听着简单,实际是个苦差。秦朝的基层治理很严,亭长得天天巡逻,处理邻里纠纷,还要应付县里的差遣。刘邦手下管着十来个里正,间接管百来号人,责任不小。可他干活不怎么上心,更多时间花在拉关系、交朋友上。他跟县里的小吏萧何、曹参、夏侯婴混得熟,市井里的屠夫樊哙、织布的周勃也跟他称兄道弟。这些人后来都成了他起兵的班底,可见刘邦早年就擅长笼络人心。 再说酒肆那档子事儿。沛县街头有家小酒肆,店主姓王,生意做得还行,靠卖些浊酒和酱肉为生。刘邦当了亭长后,隔三差五就往这跑,每次带着一帮兄弟,点菜喝酒从不掏钱。店主起初不乐意,但也没辙,毕竟刘邦是亭长,多少有点权力,惹不起。奇怪的是,刘邦来赊账的日子,酒肆的生意特别好,平时冷清的桌子都坐满了,营业额能翻好几倍。时间长了,店主发现,刘邦不来,店里反倒冷清,账本上的进项少得可怜。 这到底咋回事?关键在刘邦的社交圈。他每次来酒肆,都不是一个人,身后总跟着一群人。这些人里有他的小弟,也有想巴结他的外乡贩夫。亭长这身份在基层挺吃得开,刘邦又生性豪爽,爱吹牛,讲义气,身上有股让人愿意靠近的劲儿。他往酒肆一坐,气氛就热乎起来,喝酒的、聊天的、凑热闹的,络绎不绝。这些人可不像刘邦,全是老老实实付钱的顾客。店主算了笔账,刘邦白吃白喝那点损失,早就被其他客人的消费补回来了,甚至还有得赚。 更深一层看,刘邦的“白吃白喝”其实是个社交投资。他用酒肆当据点,聚拢了一帮人,等于给自己建了个小圈子。那些跟着他混的兄弟,图的是他的面子和义气;那些外来的商贩,想的是通过他搭上县里的关系。酒肆成了个信息交换的场子,谁家有啥事,谁想攀啥关系,都能在这儿听到点风声。刘邦虽然没掏钱,但他的存在给酒肆带来了流量,店主自然乐见其成。 时间一长,店主王氏琢磨透了这门道,干脆拍板:刘邦的账全免!这决定听着大胆,实则精明。刘邦得了实惠,来得更勤了,酒肆的名气也传开了,连邻县的人都跑来喝酒,只为一睹刘亭长的风采。店主这边呢,生意越做越大,钱袋子鼓了,逢人就夸刘邦是他的“福星”。这事儿说白了,就是刘邦的个人魅力和酒肆的商业逻辑撞了个满怀,彼此都得了好处。 刘邦在沛县的日子,靠着这种“吃白食”的方式,混得风生水起。他不光在酒肆蹭吃喝,还爱往大户人家跑。有一回,沛县来了个富商吕公,县令为了巴结,摆了场宴席,规定礼金千钱以上才能入座。刘邦一听,空着手就去了,扯着嗓子喊自己送了一万钱的礼。门房看他气势汹汹,没敢拦。他大摇大摆进了宴席,往主厅一坐,跟吕公聊得热火朝天。吕公看他谈吐不俗,觉得这人有点意思,宴后还把女儿吕雉许给了他。 这顿宴席是个转折点。吕雉嫁给刘邦后,成了他日后起兵的重要帮手。吕公看人的眼光确实毒,他从刘邦身上看到了点不一样的气质。刘邦虽然穷,但脑子活,嘴皮子溜,敢闯敢拼,身上有种天不怕地不怕的劲儿。这种特质,在乱世里尤其吃香。秦末天下大乱,陈胜吴广揭竿而起,刘邦瞅准机会,在沛县拉起队伍,带着萧何、樊哙、周勃这些人,反了秦朝。 起兵后的刘邦,靠着早年在沛县攒下的人脉和名声,很快聚拢了一批人。他先占了沛县,又跟项羽联手打秦军,后来在楚汉战争中斗垮了项羽。公元前202年,他在垓下大胜,项羽自刎乌江,刘邦登基称帝,建立了汉朝,史称汉高祖。吕雉成了皇后,辅佐他治理天下,成了汉朝第一位有实权的女性。 回过头看,刘邦当亭长时的那些“白吃白喝”,绝不只是混混耍无赖那么简单。他用最小的成本,换来了最大的社交资源。酒肆的免单,不是店主心善,而是精明的生意经。刘邦的成功,离不开他的草根智慧和对人性的拿捏。他知道怎么让人心甘情愿跟他混,知道怎么在小地方闯出大名堂。这种本事,从他在酒肆“蹭饭”那会儿,就已经显露无遗。

大风起兮云飞扬。威加海内兮归故乡。安得猛士兮守四方!

红尘

酒肆?你直接说就是曹寡妇的小店得了。

笨笨

吕太公没有想到自己子孙后代被灭族吧!

行无言 回复 09-14 09:02

算到了开头没算到结局

用户10xxx42

吕公真地下有知肯定后悔把吕雉嫁给刘邦。落了个吕氏被灭的下场

用户88xxx92 回复 莫忘 09-14 17:28

他女儿不作能压住刘邦和他的沛县功臣集团?你以为这伙人是什么善男信女,老刘他们都是造反起家的,杀人灭门是家常便饭。吕雉稍微弱一点,刘老板就会安排戚夫人取而代之。

莫忘 回复 09-14 09:58

这能怪刘邦?只能怪他女儿太会作了

用户96xxx10

刘邦的爷爷做过魏国的丰公,丰沛的县太爷

缘来是你

你干脆说连老板娘都吃了就完事了!

司徒有虚名

有一个很神奇的现象,如果路边有一家店铺或摊位无人问津,只要我过去买,不出一分钟立马那家店就有别的顾客过来买东西!