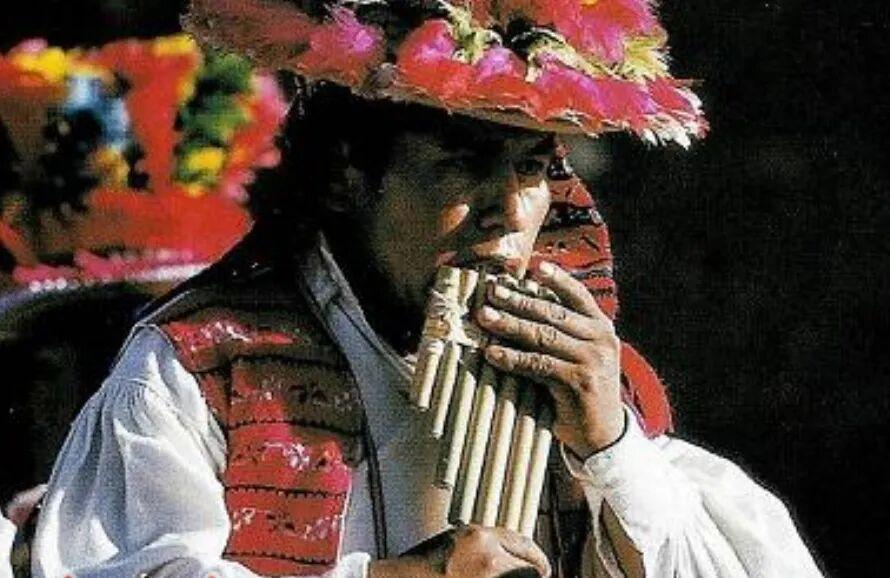

考古界大地震:美洲印第安排箫认祖归宗,浙江才是美洲文明起点! 在秘鲁利马以南的奇日卡遗址,考古学家福雷德里卡·安德雷·恩赫尔曾发掘出一件距今约六千年的古老乐器。 这件由禽类胫骨制成的六音管排箫,静静躺在尘封的土层中,却意外牵出了一段跨越太平洋的文明对话。 当考古人员清理掉骨管上的泥土,露出管壁整齐的钻孔和三道用于固定的编绳痕迹时,在场的中国学者突然意识到,这与河南贾湖遗址出土的九千年前骨箫有着惊人的相似。 这些散落在两大洲的骨制乐器,难道真的存在某种不为人知的联系? 著名考古学家张光直曾提出大胆的"玛雅—中国文化连续体"理论,认为中国文明与中美洲文明源自同一祖先,只是在不同时空发展出各自特色。 但这一观点长期因缺乏实物证据而备受争议。直到排箫的考古发现逐渐增多,人们才开始重新审视这个假说。 毕竟两件功能相同、细节相似的古代乐器,出现在相隔万里的两个大陆,这种巧合本身就值得深究。 中国的排箫历史可以追溯到极为久远的年代。在河南贾湖遗址,考古人员发现了用丹顶鹤肢骨制作的骨箫,年代最早的可达九千年前。 这些骨箫不仅能吹奏出完整音阶,更令人称奇的是,它们与秘鲁奇日卡遗址的排箫一样,都选择了禽类骨骼作为制作材料。 这种材质选择并非偶然,鸟类在早期人类文明中常被视为沟通天地的使者,用鸟骨制作的乐器自然被赋予了神圣意义。 贾湖骨箫作为目前发现最早的律管乐器,最初很可能就是古人用于祭祀仪式、沟通神灵的法器。 更惊人的相似体现在细节设计上。西周时期的骨质排箫由十三根管组成,这种形制从春秋延续到战国未曾改变。 而在南美洲的厄瓜多尔和哥伦比亚,印第安人使用的"朗达多"排箫同样是十三管构造。即便管数不同的排箫,比如玻利维亚的八管排箫,其整体造型和编绳方式也与中国古代排箫如出一辙。 尤其是管身上用于固定的三道编绳,这种非功能性的细节设计在两大洲的乐器上完全一致,很难用独立发明来解释。 乐器的"性别化"传统更是跨越太平洋的文化密码。在安第斯高原的的喀喀湖地区,排箫被明确分为雄性和雌性,这种分类方式与祭祀仪式中的阴阳观念紧密相关。 无独有偶,中国贾湖遗址的骨箫也存在雌雄配对的现象,广西隆林一带的苗族至今流传着一种名为"长积"的双管排箫,同样严格区分公母。 这种将乐器赋予性别属性的文化实践,在世界范围内并不常见,却同时出现在中国南方少数民族和美洲印第安人的传统中,背后必然有着深层的文化渊源。 古籍记载进一步印证了排箫文化的延续性。《风俗通》记载"舜作箫,其形参差,以象凤翼。十管,长二尺",《广雅》则提到"箫,大者二十四管,小者十六管",可见中国古代排箫管数虽有变化,但核心功能始终与祭祀礼仪相关。 这种文化基因与玛雅文明中排箫在玉米神仪式中的作用形成奇妙呼应,玛雅祭司同样将排箫视为与神灵沟通的重要法器,其在宗教仪式中的地位与中国古籍描述的"律管通神"理念高度契合。 从考古年代上看,这种文化传播的可能性完全成立。贾湖骨箫距今已有九千年历史,而秘鲁奇日卡遗址的排箫年代约为公元前四千年,两者之间存在足够的时间差供文化传播。 结合浙江沿海地区发达的史前航海技术,学者推测,最晚在六千年前的夏朝中期,居住在东南沿海的先民可能通过太平洋洋流,沿着"浙江—复活节岛—秘鲁"的路线进行迁徙,将排箫制作技艺带到了美洲。 虽然这一传播路线尚需更多考古发现佐证,但现有证据已形成完整的逻辑链条。 古代航海技术的发展为这种跨洋交流提供了实物支撑。 虽然我们无法确知夏朝先民的具体航行方式,但东汉时期的《汉书》已记载了汉使跨越太平洋抵达美洲的航线,而16世纪的马尼拉大帆船贸易则证明,中国与美洲的海上通道早已存在。 这些后期的航海记录,间接印证了古代先民具备跨洋航行的技术基础。浙江作为良渚文明的发源地,拥有悠久的海洋文化传统,这为排箫文化的输出提供了合理起点。 网友们对这一发现表现出极大兴趣。有人注意到,亚马逊雨林部落的排箫吹奏技巧与中国古籍记载的"含而不吹"法极为相似,还有人发现复活节岛石像的某些符号与良渚玉琮存在共性。 这些散落在太平洋两岸的文化碎片,正在逐渐拼凑出一幅更早的文明交流图景。当然,也有网友保持谨慎态度,认为需要更多考古证据才能确认这种文化关联。 排箫作为一种古老的乐器,其本身或许无法讲述完整的历史,但它身上承载的文化细节却为我们打开了一扇窗。 当我们仔细比对那些跨越千年的骨管、编绳和演奏传统时,看到的不仅是两件相似的乐器,更是两种文明之间可能存在的深层联系。 这些细节就像密码,等待我们进一步破译其中的文明密码。