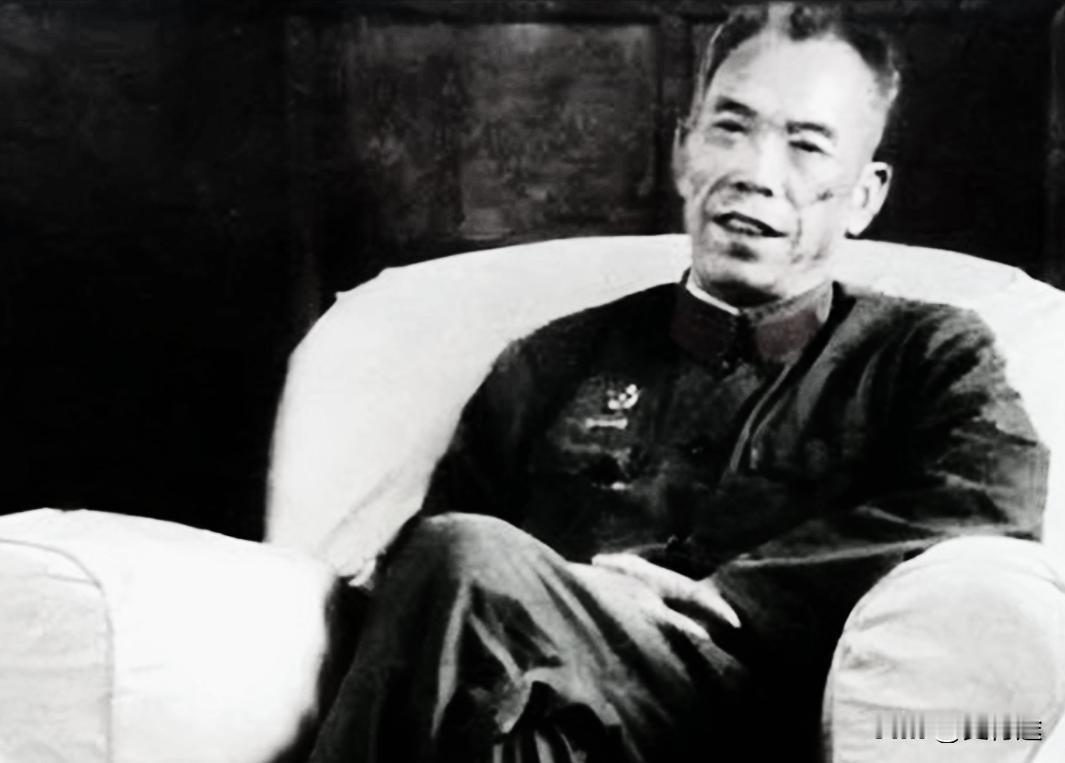

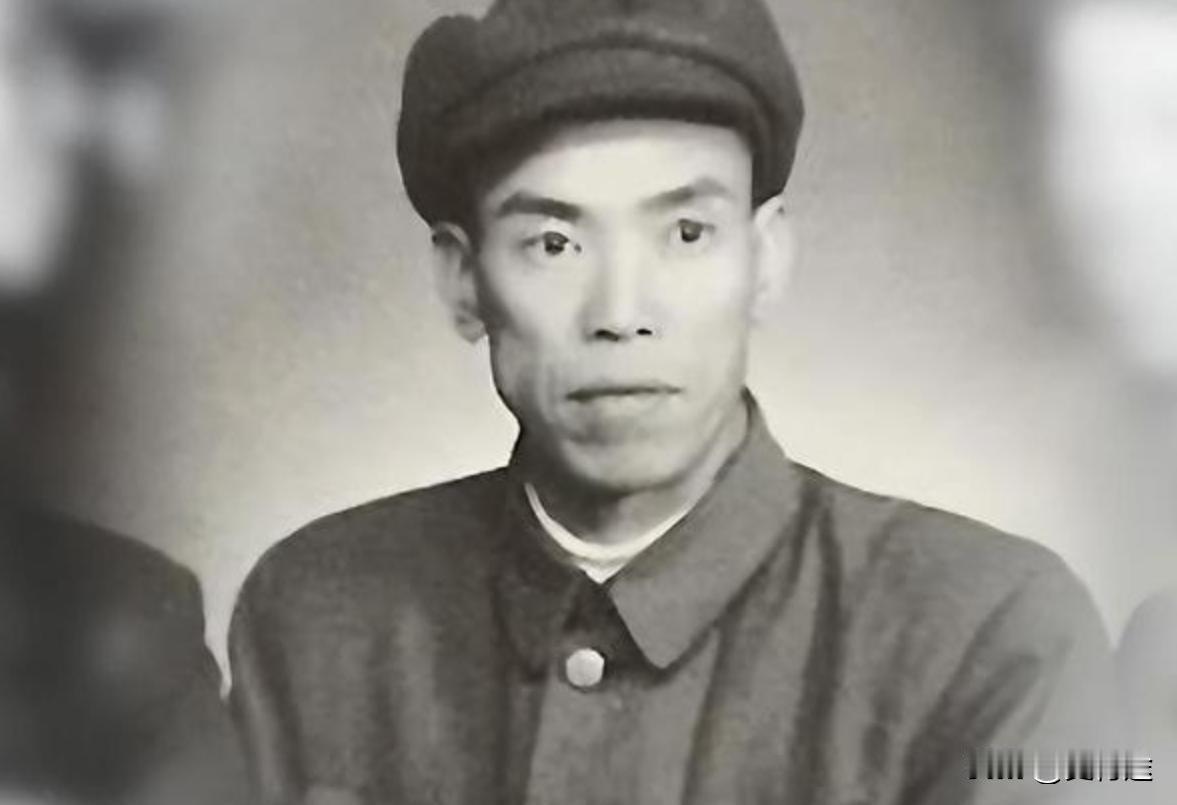

1971年9月14日,成都军区司令梁兴初中将接到紧急通知:“庐山上第一个发言的人跑了,军区加强战备。”梁司令不解其意,给总参打去电话,询问黄总长:“听说……跑了。”得到机械回答:“是,他跑了。” 这事儿传开的时候,没人敢往深里问。 各大军区动作都快,战备令一级一级下到基层,成都这边也一样。可说实话,很多人压根不知道发生了什么,只知道气氛不对劲。整个指挥楼里都静得出奇,值班员动作放得比平时轻,连桌上的烟灰缸都没人敢碰响。 梁兴初这时候已经五十多岁了。在军里算老资历的人,打仗从红军开始,一路走到志愿军。 跟人打交道,他一向直接,遇到事从不兜圈子。他习惯战场上那种真刀真枪的节奏,敌人在哪,阵地在哪,一目了然。这种藏着掖着的局势,让他心里没底。 说回梁兴初年轻的时候,1930年参加红军,当时也就是个小兵。 打了几仗,很快就被提拔。不是因为会写材料,而是冲得猛。他身上有伤,别人都知道,不止一处,连脸上都有一道长疤,是早年被子弹擦出来的。 三天三夜躺在担架上,周围人以为他挺不过去,结果他又活过来了。 当年长征经过哈达铺的时候,有一件事后来在军里传了很久。 毛主席让人带队去镇上找点报纸杂志回来,说是“精神食粮”。 梁兴初接了这个活,带人换了国民党军装,进镇时没人认出他们。等人手布置妥当,镇长正跟他们客气,梁兴初直接亮了身份,控制了整个镇。从镇里翻出来的几份报纸成了情报,报上写着陕北还有红军活动。毛主席拿到报纸,转头就定了北上的方向。 这人不是光靠命硬,在战场上脑子也转得快。 辽沈战役的时候,他带第十纵队守黑山。敌人兵力几倍于己,飞机、大炮轮着打。 他下命令死守,还亲自上了前线。他说:“剩一个团我带团,剩一个连我带连。”部队守住了阵地,换来了整个战役的主动。仗打完,纵队伤亡惨重,他一个人坐在壕沟边上抽烟,连话都不想说。 不是感慨,是太累了。 1950年朝鲜战事爆发,梁兴初带着三十八军入朝。 第一仗没打好,被彭德怀批得不轻。他没辩解,只说下次保证完成任务。 第二次战役,他把德川打下来,把南朝鲜一个整师干没了,还俘了美军顾问团。后来又抢占三所里,打得漂亮。 松骨峰那场战斗最凶,飞机从天上轮番压,坦克一辆接一辆冲上来。 战士守在阵地上,腿被冻住也没退。战后,彭德怀写下“万岁军”的嘉奖令。 从那以后,三十八军的牌子就响了。 梁兴初打仗一向不带虚的,军里知道他的人,都说他脾气直,命令一下,从不拖泥带水。 他自己也说,部队在前线时,最怕后方反复横跳,拖来拖去把时机耽误了。 可到了1971年,那通电话之后,他一下子感觉自己像是被架空在空气里。 命令来了,部队动了,可没人知道动的是哪一出。 上头不说,文件也不明,干部问起来,只能说“听命令”。再过几天,正式文件才下来,说林出逃,飞机在蒙古坠毁。 通知下得快,文件口气也重,说“叛逃”“背叛”“图谋不轨”一连串词砸下来。接着,《“571工程”纪要》被印成传阅材料,说是林家那边的策划手稿,密密麻麻写了几十条。 干部读了都沉默,有些年轻人私下议论几句,过不了几天就不说话了。 那一阵子,大家都小心。 成都军区也有传达会,但气氛比平时要冷,不再有那种讨论式的讲评,更多是传声筒式的念文件。梁兴初出席这些会的时候,一句话不说,坐着不动,偶尔抬头看一眼,然后低头抽烟。他心里明白,这时候说什么都没用,说得多错得快。 美方那边也有反应,外交文件后来也公开了。 他们说林是毛主席“副手”,也提到军中震荡,说出现“重新洗牌”。有的猜测飞机是技术故障,有的说是蓄意爆炸。没人能说准。蒙古方面留下来的东西也很杂,飞机残骸、散落的文件,照片拍了不少,但版本太多,真假难辨。 事过多年,学界开始重构这段历史。有的从体制角度分析,有的从军队与中央关系讲,有人说林彪是自己找死,也有人说他其实不想走,只是被推着走。 观点很多,但谁也不能全信。 梁兴初没有留下太多话。他不像有些人,退休之后写回忆录。 他在后来的几年里,话更少,出现在场合时,大多只是坐着听,不插嘴。也许他心里清楚,有些事,说不清,写不明,知道就好。 那天晚上他听到那通电话后没说话。 屋里的人看着他,他抬手让大家各就各位,部队调动按命令走。过了一会儿,他一个人站在窗前抽烟,烟雾缭绕,谁也不知道他在想什么。成都的夜空很安静,远处偶尔传来一两声汽车声,但都不响。 那通电话之后,他没再提起那晚发生的事。 多年以后,知道内情的人越来越少,只剩下那个时间、那个场景、那通电话,像钉子一样,钉在一些人的记忆里,没拔出来。