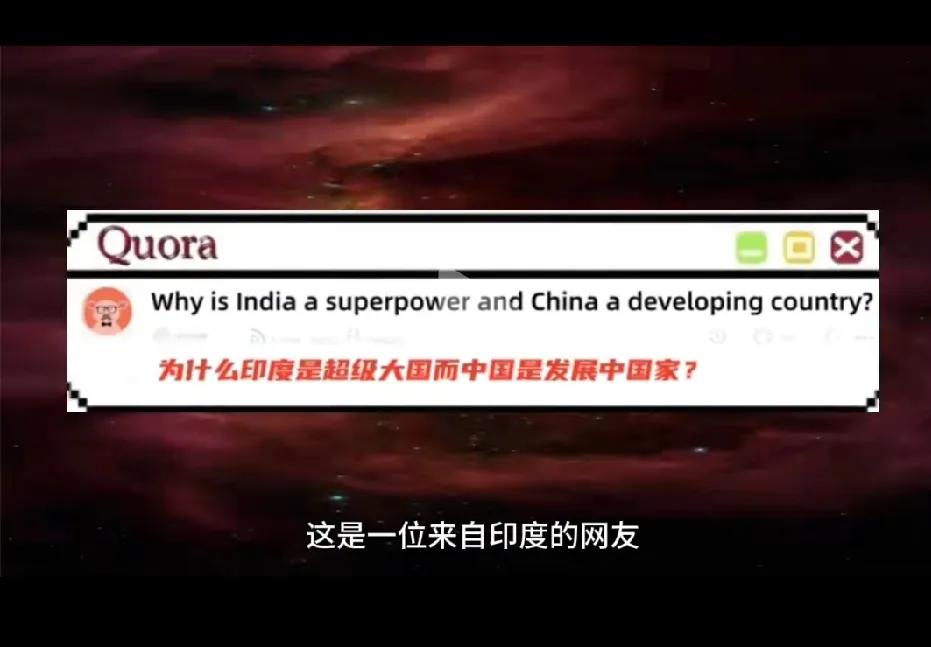

其实我们中国人不知道的是:印度除了极少数高知人士,其他包括印度高层精英,下至普通的国民大众,打心眼里是瞧不起中国,并对中国具有心理优势的。在印度的教科书里,佛教的东传被描绘成“印度文化对亚洲的征服”,而《西游记》则成了“中国人来印度取经的例子”,强调的是“印度是老师,中国是学生”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 在印度的教科书里,佛教的东传被描绘成“印度文明影响中国”,数学、哲学、宗教被夸大成印度对亚洲的贡献。 课本里反复强调中国只是“学生”,印度是“老师”。《西游记》成了典型例子——唐僧去印度取经,好像只是中国向印度请教的故事。这种教育模式让印度人从小就认为,哪怕现在中国发展得再好,骨子里也比自己落后。 历史教育的偏向,加上媒体的放大效应,进一步强化了这种心理优势。印度媒体报道中国,总爱挑刺放大负面新闻,夸大中国问题,而中国的成绩,比如高铁、5G建设、科技创新、国际援助等,却往往被忽略。 甚至在2021年疫情最严重的时候,印度媒体一边说中国呼吸机质量有问题,一边炒作所谓“中国生物武器泄漏”,完全无视自己国内的缺氧和医疗危机。 反过来,印度本国的污染、贫民窟、基础设施落后,却几乎少有人批评。这样的双重标准,让普通印度民众误以为中国还在“水深火热”,而印度已经领先。 印度高层精英也心里揣着“大国梦”。他们希望成为南亚霸主、加入联合国安理会、在国际舞台上和中美平起平坐。 然而现实很残酷:印度GDP只有中国的五分之一,制造业占比不到13%,连基础医疗物资如口罩、呼吸机都依赖进口。 为了维持“大国面子”,印度精英只能死撑心理优势,不承认中国的强大。莫迪推出的“印度制造”计划喊了十年,结果制造业比重反而下降,外资都跑去越南和印尼建厂。 军事上也同样如此,印度花大价钱买法国“阵风”战机、俄罗斯S-400导弹,却连边境公路都修不好。2020年加勒万河谷冲突时,士兵连御寒棉衣都没有,只能靠喝热水取暖。 说白了,这种“打肿脸充胖子”的做法就是为了维持心理上的大国形象,实际能力远远跟不上中国。 拿基础设施来说,中国高铁里程已经达到4.5万公里,占全球70%,普通火车准点高效;印度呢,连一寸高铁都没有,火车脱轨频发。 中国5G基站234万个,占全球60%以上,速度和覆盖都领先;印度只有12万个,速度还不到中国三分之一。 制造业更是天壤之别,中国可以造航母、空间站、量子计算机,印度依赖低端IT外包。疫情期间,印度每天新增40万病例、氧气紧缺,最后还是从中国进口制氧机才缓解危机。 教育与科技也是明显差距,中国有22所大学进入全球500强,印度只有9所;中国研发投入占GDP2.5%,印度才0.8%。 更夸张的是,印度理工学院的高材生毕业后大多跑去硅谷工作,国内创新能力和科技研发缺乏生力军,这让印度科技发展成了“无源之水”。 印度的心理优势背后,实际上是虚张声势。为了维持所谓“大国梦”,印度高层不断喊口号,但现实却很难支撑。 像“印度制造”“抵制中国货”,口号喊得震天响,但零部件依赖中国供应链,手机、电子设备、医疗器械等都离不开中国。 中国出口印度的贸易逆差持续增加,仅2023年对印度贸易逆差就突破800亿美元。口号喊得多,经济上还是脱不了钩,受影响的最终还是工厂和普通工人。 边境问题也暴露了印度的尴尬,印度军方在公开场合说得很硬气,搞军演、修哨所,但建设速度和质量远不如中国。 在西藏,中国的公路、高原机场建设一个接一个;印度在边境基础设施建设上却显得力不从心。每当边境有摩擦,印度嘴上说强硬,实际上又要搞和谈和安抚,硬碰硬捞不到好处,这种不甘心理显而易见。 国际舞台上,印度对美高调、试图抱美抗中,但美国真把印度当自己人吗?现实是,美国的支持有限。 俄罗斯也提醒印度不要在亚洲搞极端政策,印度在国际合作中的信誉因此降低。印度想通过民族主义和心理优势维持大国形象,却越来越无法掩盖现实差距。 现实差距不仅仅在经济和军力上,还在民生和基础设施上。种姓制度让8亿人生活在贫困,教育落后导致劳动力素质低,官僚腐败拖慢发展。心理优势再强,也无法改变这些根本问题。 印度靠历史课本和民族主义维持的心理优越感,迟早会在现实面前破裂。当民众发现,自己用的手机是中国造的,看病靠中国零件,火箭发射技术落后,所谓的“大国”形象就会面临崩塌。