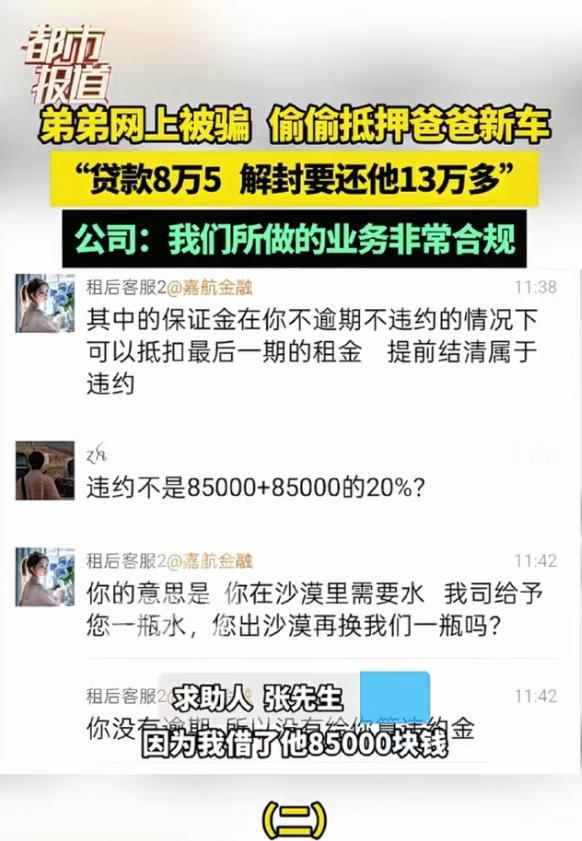

河南周口,年轻男子张某因投资虚拟币失败,欠下巨额债务,竟然偷偷将姐夫花14万余元为父亲购买的新车抵押出去换钱。可等姐夫回来想赎车时,却发现事情远没有想象中简单。不到半个月时间,赎回价从7万余元骤然变成13.6万元,姐夫才意识到,这根本不是抵押,而是一份“融资租赁合同”。 张某二十多岁,社会经验不足,却总想着快速发财。当他听说虚拟币能轻松赚钱时,便毫不犹豫地投入资金,甚至四处借钱。但由于缺乏专业知识,他很快血本无归。债主接连上门催讨,张某走投无路,却又不敢告诉家里人。 正巧此时,姐夫临时要回老家。张某心生一计:一个月前,姐夫花14万余元全款为父亲买了一辆新车。这辆车若能“暂时抵押”,便能缓解燃眉之急。他偷出了车辆登记证,将车送到某金融公司,签下一份合同,获得了7万5千元。 然而,姐夫回家后一眼就看出车子的车牌和手续有异样。追问之下,张某的谎言漏洞百出,最终只得坦白。更令姐夫气愤的是,张某不仅抵押了车,还曾偷卖过家里的一处房产。姐夫怒不可遏,但事已至此,最紧迫的是如何赎回车辆。 当姐夫找到金融公司时,对方冷静地拿出合同:若要赎回,需要支付13.6万元。姐夫当场质问:“车子才抵押半个月,拿到手不到8万,现在赎回却要13.6万,你们这是坑人!”对方却回应:“你们签的不是抵押合同,而是融资租赁合同。车子已经卖给我们了,再租回去三年。如果要买回,就得按合同价支付赎金。” 张某这才意识到自己签下的合同并非抵押,而是“融资租赁”。他辩解说:“我以为是抵押合同,签字时只翻到最后一页,根本没仔细看。”金融公司则反驳:“合同首页就写得清清楚楚,‘融资租赁合同’,这么大的字难道你看不到?” 由此,引出两个法律焦点:合同是否有效,以及金融公司索要13.6万赎金是否合法。 根据《民法典》第四百九十条,合同采用书面形式的,当事人签字或盖章即成立。张某在合同上签了字,形式上合同已经成立并生效。可张某主张,他误以为这是抵押合同,属于重大误解。按照《民法典》第一百四十七条,基于重大误解的民事行为,行为人有权请求法院或仲裁机构撤销。这意味着,如果张某能证明自己是在误解下签订的合同,那么合同自始无效。 然而,要认定“重大误解”,举证责任在张某。他必须证明自己确实因错误认识而签署了违背真实意愿的合同。仅凭口头辩解难以成立。举证责任在这里显得尤为关键。 退一步讲,即使合同有效,金融公司要求13.6万元是否合理?《民法典》第五百七十七条规定,违约责任通常表现为继续履行、采取补救措施或赔偿损失。对于违约金,司法解释强调一般不得超过标的额的20%。张某的车作价8.5万元,最高违约金应为1.7万元。而金融公司提出的13.6万元远超这一范围,显然缺乏法律依据。 因此,本案若进入司法程序,法院可能重点审查:张某是否存在重大误解?金融公司的合同条款是否存在显失公平或违反公序良俗?如果认定金融公司利用信息不对称欺诈消费者,合同可能被撤销或部分无效。 这起案件也折射出两个社会问题。第一,年轻人盲目追逐所谓“暴富机会”,缺乏风险意识。张某因轻信虚拟币发财梦,不仅输光积蓄,还连累家人。第二,部分金融机构打着抵押贷款的幌子,实则以“融资租赁”之名套取高额收益,存在侵犯消费者权益的风险。 现实生活中,类似案件并不罕见。部分年轻人因急需用钱,轻信中介或金融公司,被诱导签下复杂合同,事后方知“租赁”与“抵押”的巨大差别。而一旦卷入诉讼,往往因证据不足而陷入被动。 张某的遭遇是个深刻的警示:合同不是儿戏,签字落款意味着承担法律后果。即便是亲人财产,私自抵押或处分,也可能构成侵权甚至刑事责任。姐夫若坚持维权,可以以“无权处分”为由提起诉讼,主张撤销合同,要求金融公司返还车辆。 最终,姐夫提出愿意支付9.5万元赎车,但双方未能达成一致。金融公司依旧坚持13.6万。矛盾悬而未决,或将进入法院程序。结局如何,还要等待司法裁判。 但无论案件如何收尾,张某已经付出了惨痛代价:不仅失去了家人的信任,还可能面临法律追责。而那份草率签下的合同,更像是一记醒钟——提醒所有人:不要在看不懂的字据上轻易签字。