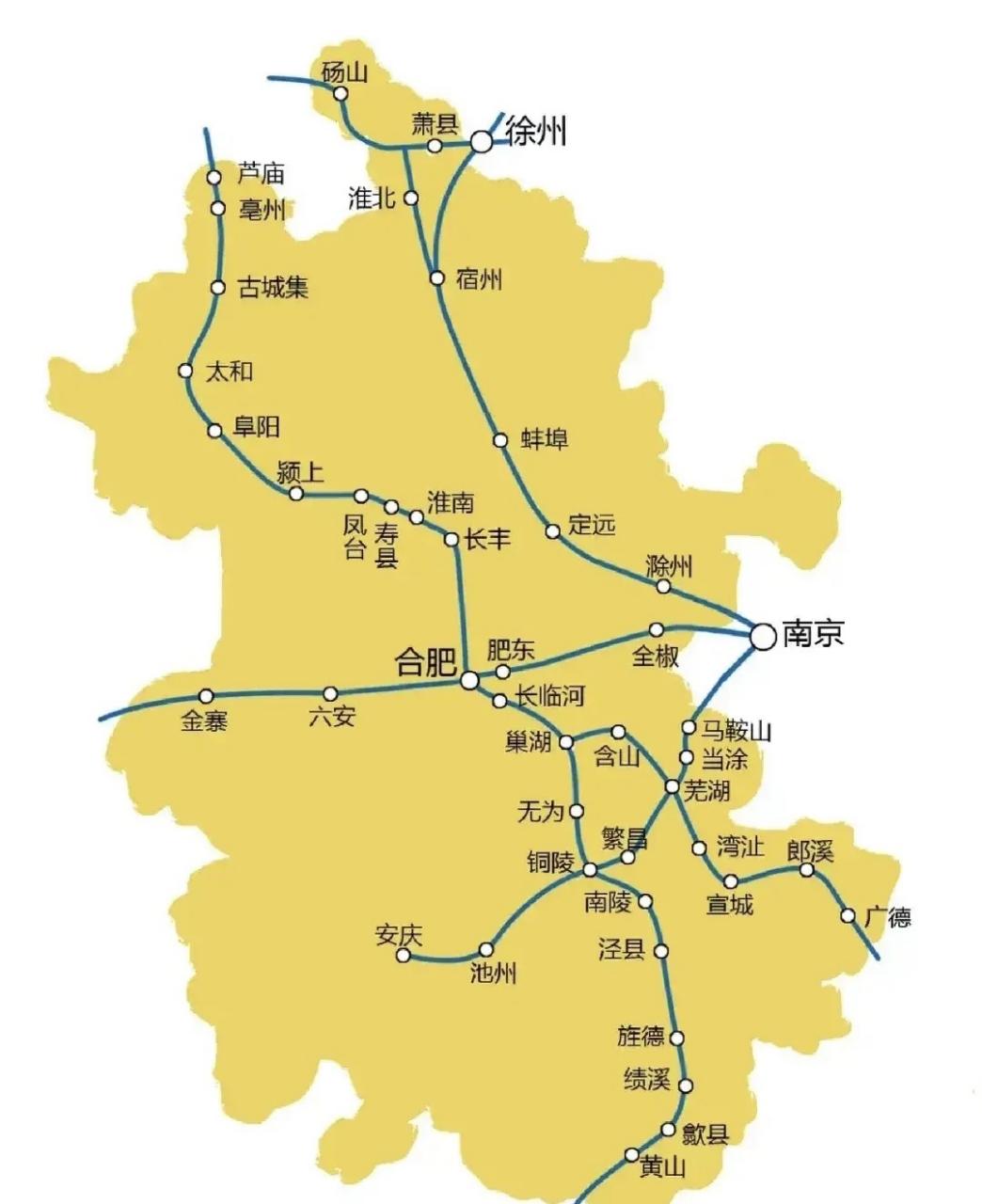

这就是资本家的嘴脸!江苏南京,一男子被公司安排去外地出差,差旅费大概要2万元,可公司却不愿掏这笔钱,反而让他先垫付,男子无法接受,选择拒绝此次出差任务。不料,公司却以旷工将他开除,事后,男子将公司告上法庭,要求其支付赔偿金,而法院这样判了! 一纸委派通知,令江苏南京的客户经理小王前往乌鲁木齐出差一月。于他而言,这原是再寻常不过的工作安排,波澜不惊,恰似日常画卷中的一抹淡墨。然而,一个附加条件却使这趟差旅“变了味”:员工需自行预先垫付约两万元费用。如此情形,让原本正常的差旅添了别样的负担。 仅仅因这一要求,原本属于职责范畴内的事情,竟逐渐发酵,最终演变为一场劳资双方对簿公堂、剑拔弩张的纠纷闹剧。当公司以“旷工”之名将他辞退,问题关键已非出差之事,而是触碰了职场无形红线:公司运营成本与员工个人义务,二者的界限究竟何在? 矛盾的爆发,往往就是公司僵化的规定,撞上了员工现实的难处。2024年8月19日,于已供职三年有余的科技公司里,小王接到了一项长途任务。他并非不愿去,而是那笔高达2万元的预估开销,让他心里没底。他提出预支申请,背后其实是双重顾虑:自己手头确实紧张,也怕后续报销流程出什么岔子。 可公司的态度却冷冰冰。他们秉持着这样的理念,“先垫付、后报销”是公司由来已久的规矩。小王作为资深员工,无论从情感还是道理上讲,都不应不知悉这一事项。公司甚至拿出入职合同里“工作地点可按需调整”的条款说事,巧妙地将“服从工作安排”和“承担大额垫付”这两件风马牛不相及的事混为一谈。 此种做法,径直阻断了沟通的途径,使得交流的大门轰然紧闭。同时,它亦如一颗隐患的种子,悄然埋下,为后续的激烈冲突埋下了伏笔。 小王多次申请预支款项皆未果。权衡再三,他毅然抉择,拒绝前往乌鲁木齐。此决定或许出于无奈,却淋漓尽致地彰显出他的坚定与果敢。然而,他并未选择撂下担子、甩手不干。相反,每日他都雷打不动地前往位于南京的公司,如往常一般打卡上班,展现出坚守岗位的责任与担当。 然而,公司却在2024年9月6日,以“不服从安排、构成旷工”为由,直接跟他解除了劳动合同。此操作将整个事件推至法律争议的风口浪尖:一个依旧在原岗位履职劳作的人,能否被判定为“旷工”呢? 法律对于“旷工”的界定颇为严格,需同时契合两项条件:其一为“无正当理由而拒不到岗”,其二是“未提供劳动”,二者缺一不可。显而易见,小王的情况与预期标准大相径庭,二者之间毫无契合之处,难以达成对应匹配的状态。法庭审理如利刃直剖公司行为本质:差旅费作为公司经营派生之成本,按理自应由公司承担。 此判定,精准厘清了责任归属,让真相与正义昭然若揭。让员工垫付高额费用,本质上是企业将自身现金流压力转嫁给员工个人。如此做法,无疑是把企业困境的重担,强行压到了员工肩头。鉴于公司未设立合理预支制度,员工出于对个人财务风险的忧虑而拒绝垫付费用,此理由合情合理。其行为根本不能被认定为旷工,这样的拒绝完全正当。 劳动仲裁没能解决问题,小王一纸诉状将公司告上了法庭。最终,法院的判决为这场责任与义务的拉锯战画上了句号,也为公司的违法行为开出了一份沉甸甸的“代价清单”。 首先,经法院审理认定,该公司对员工作出的解雇决定有悖于法律规定,系违法行为。根据《劳动合同法》,公司必须向小王支付双倍的经济赔偿金,算下来超过63000元。其次,公司无端克扣他8月份提成1543元。此乃员工应得之酬,公司理当恪守公正,将这笔款项分毫不差地补发给他。因为这是他应得的劳动报酬,受法律保护,不容拖欠。 这份判决不只是为小王讨回了公道。它更像一个响亮的警钟,告诉所有老板:公司的内部规定,大不过国家的法律。任何想模糊企业与个人责任边界、把经营风险甩给员工的小算盘,最终都得在法律的天平上付出应有的代价。 信息来源:纵览新闻 2025-9-15