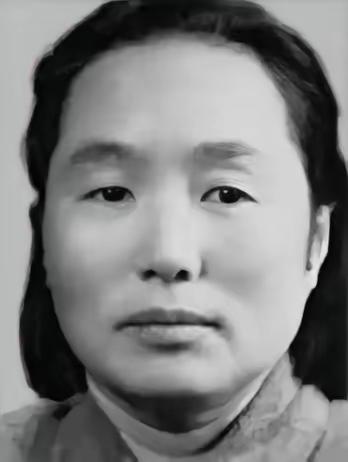

1937年,地主王学文发现一年轻女兵晕倒在自家门口,随后将女兵扛到了抗。然而,女兵解开衣襟后,王学文脸色煞白地问:“怎么会这样… 王学文是个地主,却不算那种横行霸道的人。 村里人给他起了个外号,叫“王菩萨”,因为他平日里遇到谁家有难,总愿意搭把手。 他老婆秦莲刚生下孩子,两口子正沉浸在为人父母的喜悦中。 可眼前这情景,让他犹豫了。 女兵脸色惨白,嘴唇都冻裂了,手里却死死护着婴儿。 等他把人扛到炕上,女兵苏醒过来,解开棉衣露出孩子,哽咽着说:“这是我和丈夫的儿子,求你们收养,不然他活不下去。” 换作别人,大概率会拒绝,那可是1937年,红西路军在河西走廊被马家军追得七零八落,普通人沾上红军,就可能惹来杀身之祸。 王学文不是没想过风险,他低头看了眼襁褓里的孩子,再看看一脸坚决的老婆秦莲,心一横,点了头。 从那天起,这个孩子改名王继曾,成了他们家的“二儿子”。 谁也没想到,这一念之间,救活了一个生命,也埋下了一段跨越几十年的因缘。 这名女兵叫吴仲廉,湖南宜章人,出身教师家庭,却早早投身革命。 她是井冈山的老红军,给毛泽东当过书记员,还参加过长征。 她的丈夫曾日三,同样是宜章人,在红军里做到过军团政治部主任,战功赫赫。 可那一年西征,战事惨烈,部队几乎断了补给,吴仲廉刚生下孩子,根本无法带着婴儿逃亡。 她和丈夫商量后,只能狠心留下孩子,寄望于好人相助。 她之所以能活下来,是因为后来被俘,赶上了国共第二次合作才获释。 而她的丈夫,则在一次战斗中拉响手榴弹, 与敌人同归于尽。假如孩子没托付出去,结局可想而知。 王家养育王继曾的日子,绝不轻松。 自家孩子没多久夭折了,秦莲把全部母爱都倾注到这个红军遗孤身上。 她白天抱着喂奶,晚上抱着哄睡,甚至省下口粮给孩子吃。 王学文雇工种地,省下的钱用来供孩子读书。 对外,他们一声不吭,从没宣扬自己养的是红军的孩子。 那时候收养红军后代,可不是光荣的事,而是要担风险的。 可王家咬牙坚持了下来,一养就是十几年。 等到新中国成立后,吴仲廉已经在浙江担任重要职务,她始终没忘那个托付出去的孩子。 托人多方打听,终于在临泽找到了王家。 当年那个襁褓里的婴儿,已经长成了大小伙子。 母子重逢的场景,据说哭得稀里哗啦,王继曾跪在养父母面前,磕头谢恩,说没有他们就没有今天。 吴仲廉也没有忘本,拿钱拿牛车,尽力回报王家。 此后,母子之间一直保持联系,每逢节日,都会有书信问候。 一个地主家庭,一个红军女干部,本该在那个年代势同水火,却因为一个孩子,被命运硬生生绑在了一起。 有人说,这是“善有善报”;也有人说,这是乱世中的偶然。 但细细想来,这其实是普通人心底那点最真诚的善意。战 争让人麻木、残酷,可偏偏有人能在血雨腥风里,选择善良,选择冒险去救活一个生命。 历史的书页翻过去,很多名字湮没在尘埃里。 曾日三牺牲在祁连山,吴仲廉后来做了高官,王学文夫妇则一直默默无闻。 但几十年后,当人们再回头看这一幕,会发现其中的分量。 救一个孩子,等于延续一个家族的血脉,也让革命者的牺牲没有断层。 更重要的是,这样的故事提醒我们,哪怕身处乱世,人性也不必泯灭。 在今天讲起这些往事,已无关乎立场与阵营,而是想说: 历史上那些伟大的进程,除了枪炮与口号,还依靠着一个个普通人的善意与担当。 人类最珍贵的地方,就是在最黑暗的时刻,仍有人点亮一盏灯。