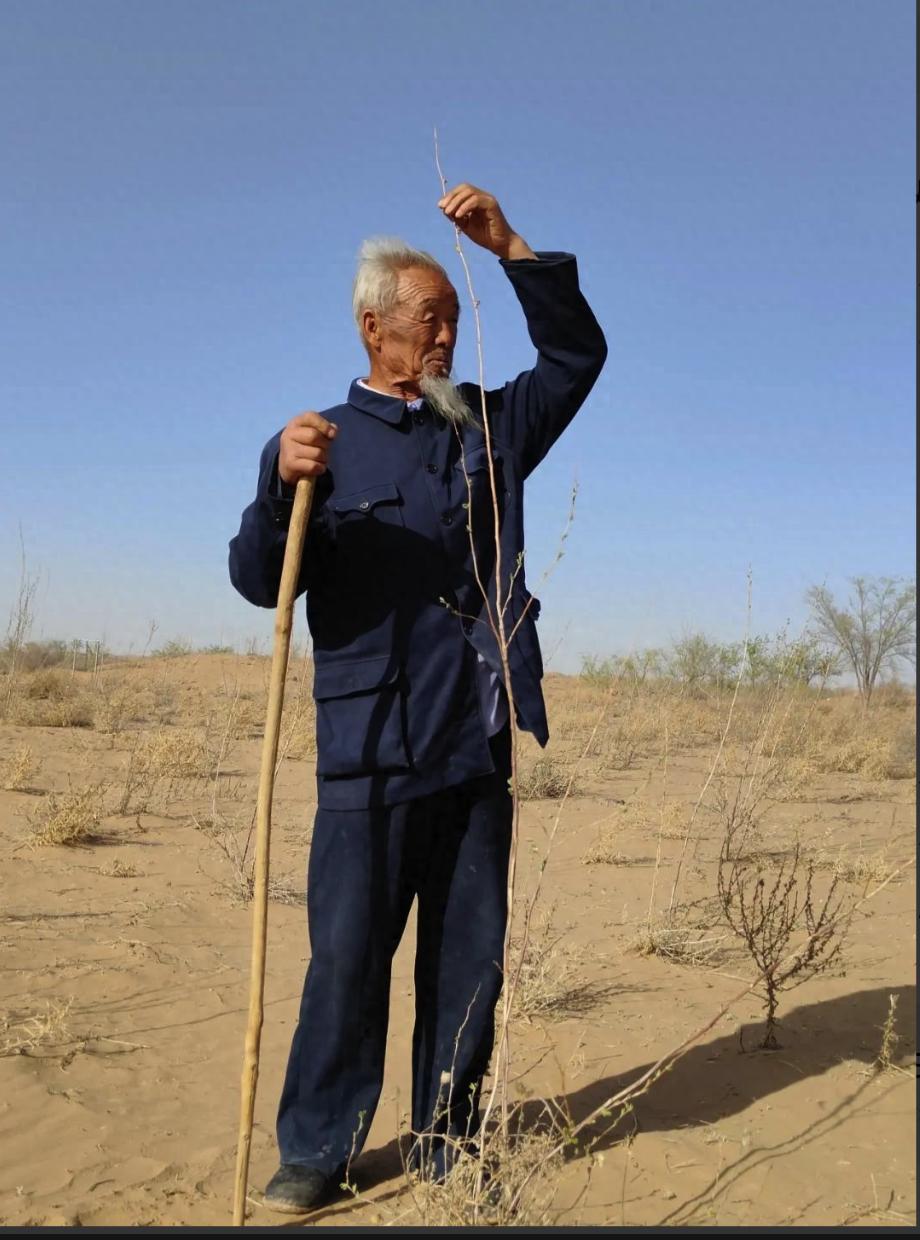

1999年,甘肃武威,31岁男子不顾家人反对,卖掉家里的牲畜,凑了1万块钱,买来1匹骆驼,搬进沙漠复地2间地窝子,村民骂他 “疯了”:放着庄稼不种偏去治沙! 谁也没料到,7年后,他妻子会哭着说:“我已经没了一个儿子,不能再失去你!”这背后藏着怎样让人揪心又热血的故事? 王银吉要治沙,是因为一场大沙尘暴。那年春天,他刚播种的麦田被沙尘埋了,庄稼苗只剩一点影子。 母亲端着掺沙的玉米粥哭:“这日子啥时候才到头?” 妻子捏着破窗纸不说话。父亲蹲在门槛抽旱烟,烟锅火星亮了又暗。 “我要去沙漠治沙!” 王银吉语气坚定。妻子猛抬头,碗差点掉了:“你疯啦?咱家钱要供娃上学!” 母亲气得戳他额头:“祖祖辈辈都没治住沙,你一个种地的能行?” 王银吉没动摇。 他卖了家里仅有的牛羊,凑一万块买了头壮骆驼,骆驼挺胸走进院子。 村民们来看热闹。有人劝:“沙窝里种树就是扔钱!” 有人笑:“沙暴来先埋你!” 王银吉笑着指远处的沙丘:“你们等着,不出三年,这沙窝子准变绿洲!” 说话时,风裹着沙粒打在脸上,很疼,但他眼睛很亮。 寒冬时,他们一家搬进沙漠里的地窝子。地窝子是用胡杨木搭的,一半埋在沙里,门帘是用旧毛毯缝的,风一吹就漏风。 第一天夜里,王银吉被冻醒了。他看见睡在脚边的父亲缩成一团,棉袄上结着白霜。就算条件这么苦,王银吉一家还是熬过来了。 他们用骆驼驮水,每天往返 3 公里,一次只能运 200 斤水。为了省水,他们用沙子洗碗,拿旧棉絮蘸水擦脸,喝水都用舌尖舔着喝。 种树就像打持久战。一开始种的 100 棵梭梭苗,第二天就被风刮倒了一半。 王银吉观察发现,沙丘坡向影响树苗成活。他试 “压沙草方格”:麦草压一米方格,沙稳后挖坑种树。 这办法有用却费力气,他和父亲蹲沙地一整天,手被麦草割出血也不停。 2005 年春天,家里出意外。14 岁小儿子发高烧不退,查出脑干胶质瘤晚期。 那时正是种树关键期,全家在沙漠压沙。送孩子去医院,医生说:“早来半个月就好了……” 妻子当场瘫倒,王银吉捏诊断书的手直抖。儿子临终拉他手:“爸爸,一定要把树种活……” 这话成了他后半生的承诺。 丧子没打垮他,治沙决心更坚定。他试种耐旱的毛条、柠条,还挖水窖存雨水。 每年春秋,全家去沙漠住半个月,吃混沙面条,喝滤沙浑水。 就这么着,树苗成活率从 20% 提到 70%。 7 年后春天,沙漠第一次长出连片绿色。妻子从背后抱住他,眼泪打湿后背:“我不能再失去你了……” 这时王银吉鬓角有了白发,满是老茧的手还在忙。他们治沙超 8000 亩,种沙生植物超 1500 万株。 腾格里沙漠南缘,立起 12 公里长的绿色林带。 现在的王银吉,早不是当年的 “傻子”。他的治沙点成了生态旅游热门地,每年几万志愿者来学习。 大儿子辞了城里工作,回沙漠帮管林场。更让人高兴的是,沙尘暴天数从年 37 天减到 9 天,鸟类从 12 种增到 89 种。 王银吉常说:“治沙不是为了出名,是为了子孙后代能看见绿色。” 后来,他们还在沙漠忙,不断改进种树方法。王银吉发现,低洼沙地种柠条易活,沙丘迎风坡梭梭更适应。 他们自制 “植苗器”,种树效率提高不少。 每年春天,王银吉早准备好树苗麦草,和家人、志愿者一起压沙种树。大家分工清,绿色越来越多。 治沙有了成果,村民受影响。一开始好奇看,后来有人动心。几个年轻人找他学经验,他倾囊相授,带他们实践。慢慢更多人加入治沙队。 父亲王天昌年纪大了,仍每天去林子转。他对林子感情深,常给参观者讲治沙事,盼人珍惜绿色。 妻子金玉秀一直支持他,照顾家还去沙漠干活,再苦也不抱怨:“看见沙漠变绿,值了。” 大儿子回沙漠后,很快熟悉林场管理,还用城里学的知识帮林场发展,建线上平台宣传治沙成果。 现在,王银吉一家的治沙故事成了当地佳话。他们用坚持,诠释了对家园的爱,对子孙后代的担当。 腾格里沙漠南缘的绿色,还在往深处延伸。