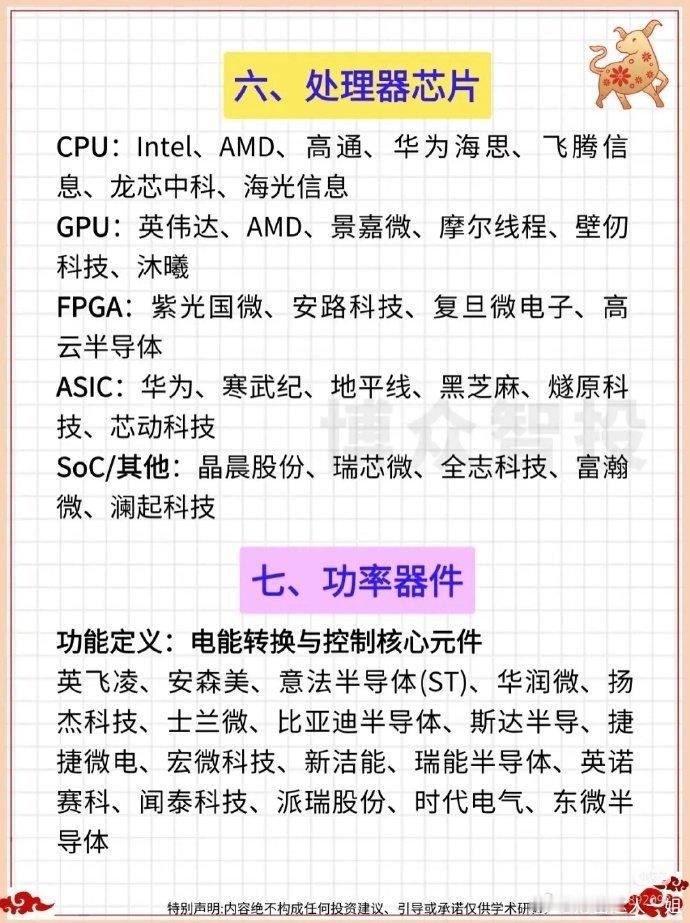

台积电负责人张忠谋嘲讽,大陆虽坐拥100万亿,可连一块高端芯片都造不出来。美媒紧接着嘲讽,中国人才本就是为我们培养的,硅谷里有千千万万名北大清华学子在为我们效力。 高端芯片制造的复杂性远超想象。台积电能稳坐全球代工龙头,靠的是三十年积累的“隐形知识体系”——从晶圆切割的纳米级精度控制,到蚀刻设备的参数调试,再到良品率提升的微小改进,这些经验沉淀在工程师的肌肉记忆里,无法通过图纸或代码直接复制。 中芯国际2020年突破14纳米量产时,背后是数千次流片失败的数据积累,是工程师团队连续三年每天工作14小时的咬牙坚持。这种“笨功夫”的积累,恰是张忠谋言论中刻意忽略的细节。 人才流动的双向性更值得玩味。硅谷确实聚集着大量中国高校毕业生,但他们的职业轨迹正发生微妙变化。某头部芯片设计公司HR透露,2024年收到的海外简历中,有37%来自北美顶尖实验室的华人科学家,较2019年增长15个百分点。 这些人才回流时,往往带着完整的项目经验——从光刻胶配方改良到EDA工具优化,从3D封装技术到先进制程研发,他们的知识储备正在填补国内产业链的关键缺口。 更耐人寻味的是,某国产光刻机企业核心团队中,有5名成员曾在ASML担任高级工程师,他们回国后主导的浸没式光刻机项目,已实现28纳米制程的稳定量产。 技术封锁的悖论逐渐显现。美国对EUV光刻机的出口管制,反而刺激了国产供应链的爆发式增长。 上海微电子的28纳米光刻机通过“双工件台+多重曝光”技术突破,将套刻精度控制在1.5纳米以内;中科院的极紫外光源研究取得关键进展,光子能量密度达到国际先进水平;南大光电的ArF光刻胶通过客户认证,打破国外垄断。 这些突破背后,是数千家中小企业组成的“隐形冠军”网络——从特种气体供应商到精密轴承制造商,从光学镜片抛光厂到真空设备集成商,每个环节都在啃硬骨头。 台积电在美国亚利桑那州的遭遇颇具讽刺意味。工厂建设因工会纠纷延误18个月,技术转移因商业机密保护陷入僵局,美国政府要求的“供应链数据共享”更让企业如坐针毡。 反观中国大陆,中芯国际在深圳的新厂从动工到投产仅用14个月,长江存储的128层3D NAND闪存芯片实现量产,合肥长鑫的DRAM颗粒打入全球供应链。这些案例证明,技术突破不仅需要资金和人才,更需要完整的产业生态支撑。 当张忠谋们还在用旧地图丈量新战场时,中国半导体产业已悄然完成从“跟跑”到“并跑”的转身。中芯国际的N+1工艺在功耗比上优于台积电7纳米,华为海思的5G基带芯片实现100%国产化,寒武纪的AI芯片算力密度达到国际顶尖水平。 这些进展或许不够轰动,却像春笋破土般坚实有力——毕竟,在半导体这场马拉松里,最后的胜利属于那些能坚持跑完全程的人。