为什么俄罗斯食品在中国打不开销路? 要说俄罗斯食品在中国市场的处境,那真是典型的 “水土不服”。超市货架上摆着的俄罗斯红菜汤罐头,明明印着 “传统风味”,可多数中国人拿起又放下 —— 光看那浓稠的深红色汤汁里飘着的酸奶油结块,就知道这味道跟咱们喝惯的冬瓜海带汤不是一路数。 俄罗斯人过日子讲究 “一口热汤暖全身”,红菜汤炖得浓油赤酱,里头甜菜根、圆白菜、牛肉炖得烂熟,上桌前非得浇一大勺发酵酸奶油,酸中带咸的厚重口感能顶大半天饱。 可中国人喝汤讲究个 “鲜” 字,广东老火靓汤要清润,东北酸菜汤要酸爽解腻,这种带着发酵酸味的浓汤,多数人尝第一口就皱眉头,更别说当家常菜常喝了。 再看那些摆在进口食品区的黑面包,硬得能当 “防身武器”,掰开里头全是麦麸颗粒,咬一口能把腮帮子酸麻。 俄罗斯人就着红菜汤能啃下半条,可咱们平时吃惯了松软香甜的吐司、奶香十足的手撕包,谁受得了这股子原始的麦麸涩味?有超市导购说,试过给顾客试吃,十个人里九个嚼两下就找水喝,剩下一个还是搞健身的,说 “这玩意儿热量低”。 肉类制品的处境更尴尬。俄罗斯香肠大名鼎鼎,可切开一看,肥瘦比例能吓退养生党 —— 白花花的脂肪混着肉粒,煎的时候油星子溅得老高。 中国人吃香肠讲究 “咸香不腻”,广式腊肠带点甜,川味香肠靠麻辣提味,这种纯肉高脂肪的香肠,除了少数猎奇的食客,多数人尝一次就够了。更别说那些包装简单的牛肉干,硬得能硌牙,俄罗斯人觉得有嚼劲,咱们却嫌 “费腮帮子”。 饮食场景的错位更是隐形门槛。俄罗斯人早餐爱啃黑面包配黄油,午餐喝红菜汤配土豆泥,这种 “主食配主食” 的吃法,跟咱们 “米饭就炒菜”“面条配卤子” 的习惯完全对不上。过年过节时,俄罗斯人摆上的蜂蜜饼干、巧克力糖,甜得能齁嗓子,因为他们习惯配浓茶解腻; 可中国人过节吃点心讲究 “甜而不腻”,还得考虑老人小孩的接受度,这种 “硬核甜度” 自然打不开市场。 更要命的是包装和营销太 “实在”。俄罗斯食品包装大多走简约风,罐头印个红菜图案,面包袋上就印个麦田,跟日韩零食花里胡哨的卡通包装、欧美食品的 “有机天然” 宣传比起来,实在没吸引力。年轻人逛超市扫货,第一眼就被花哨包装吸走了,谁会注意角落里那个印着西里尔字母的 “硬核面包”? 物流和保鲜也是道坎。俄罗斯的牛肉干、腌鱼干确实用料扎实,可经过长途运输,到中国货架上时,肉质变得又干又硬。有吃货吐槽说,买过俄罗斯腌黄瓜,本来期待清爽解腻,结果打开一股浓重的盐水发酵味,跟咱们酱黄瓜的脆嫩酸甜完全两码事,最后只能扔了。 其实也不是俄罗斯食品不好,只是饮食习惯这东西太根深蒂固。就像俄罗斯人理解不了中国人为啥爱吃 “带骨头的鱼”(他们吃鱼爱去骨切块),咱们也 get 不到酸奶油拌汤的快乐。 这两年有些商家试着改良,把红菜汤做成 “清淡版”,面包加了奶香味,销量确实好点。说到底,不是人家东西不行,只是想在中国市场站稳脚,还得先过了 “饮食习惯” 这道坎儿。

红色感叹号

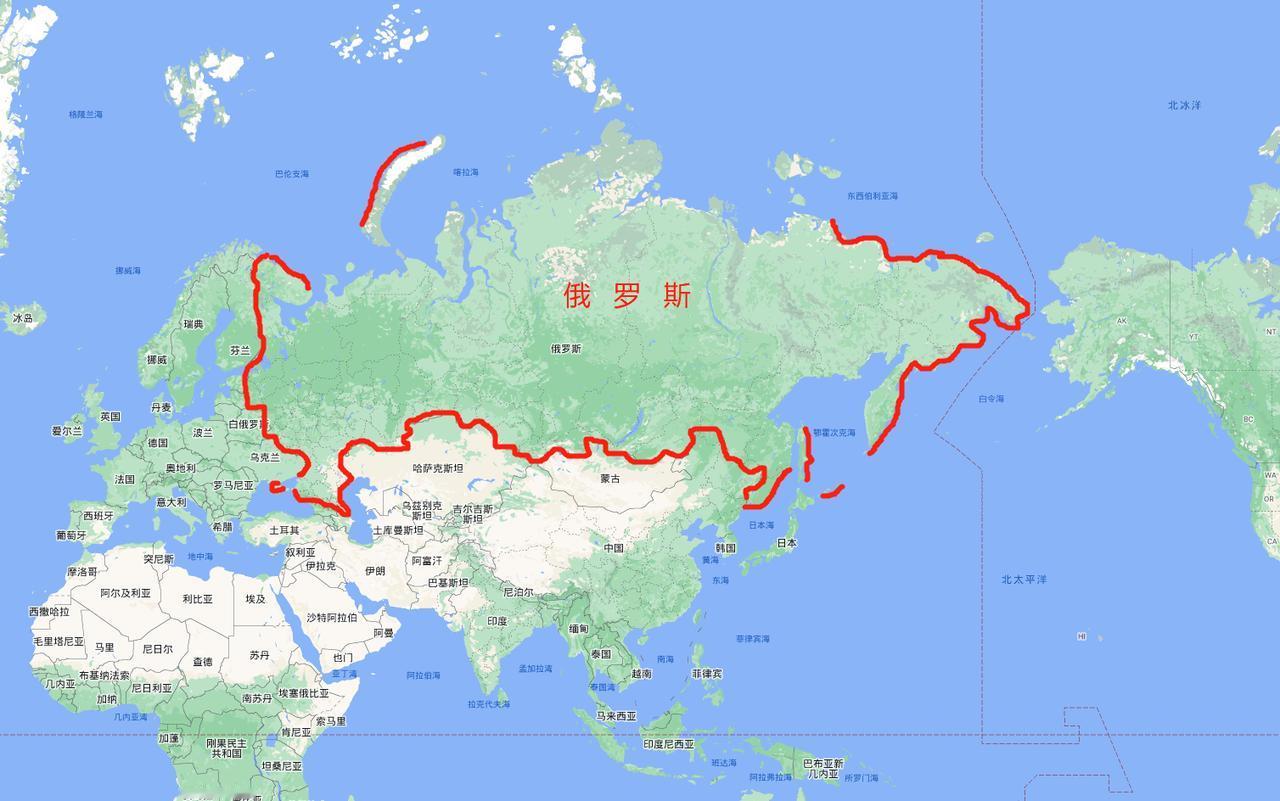

物产丰富大国就奢侈要吃鲜。当资源匮乏山穷水尽之国,就习惯吃腌制品