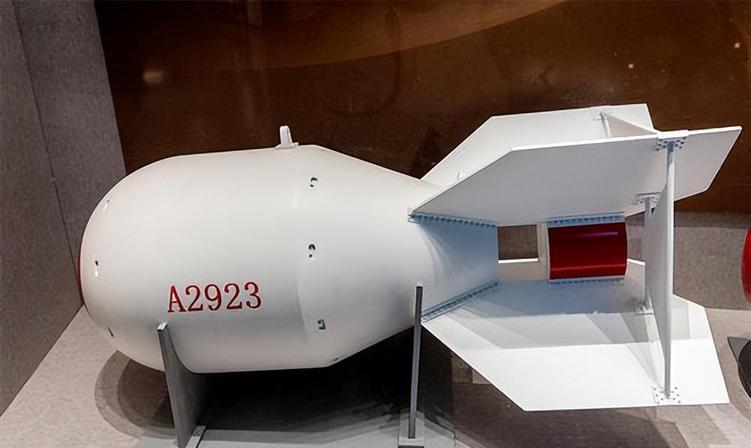

[太阳]国外军事专家说,若美俄打起来,全球会有50亿人死亡! 学界对于核冲突的模拟已经进行了几十年,从冷战时期的机密报告到如今的气候模型,几乎每一次推演都指向了一个相似的结果,人类将承受难以想象的代价。 最新的研究把场景设定在美俄之间的全面核大战,结果显示,不只是爆炸会造成直接伤亡,更大的问题在于随之而来的“核冬天”。 当成千上万枚核弹头点燃城市和工业区,巨量烟尘将涌入平流层,遮蔽阳光,气温骤降,粮食大幅减产才是全球真正的噩梦。 如果按照模型计算,一旦双方动用现有核武库,短短几个月内,全球平均气温将下降十度以上,整个北半球的夏季可能都冻结在冰点之下。 农作物减产幅度高达九成,贸易体系也会在混乱中断裂,最终,全球会有约50亿人因饥荒而死。 这个数字之所以触目惊心,是因为它不是单一国家的损失,而是整个人类文明的倒退,很多人觉得这种情景过于极端,但必须意识到,核冲突一旦升级,战场不会局限在发射导弹的国土,而是全人类的共同灾难。 即便是所谓“小规模核冲突”,后果也远非可以承受,研究人员推演过一个场景,如果某地区仅使用几百枚核弹头,也会产生数百万吨烟尘进入大气层,导致五年内粮食产量下降近一成。 听起来似乎比全面核大战温和,但换算成人口,可能意味着数亿人因饥荒而死,而这种局部战争更容易发生,因为门槛更低,政治误判、地区冲突、技术事故都可能触发。 很多专家反复提醒,一旦核武器被使用,就很难控制在有限范围。 所以,当外界看到“50亿死亡”这样的预测时,它并不是危言耸听,而是一种最坏情况下的警示,冷战时期的情报部门就曾有过类似评估,只是那时被列为机密。 今天的科学模型让这种后果更直观,对核冲突的恐惧,并不是学者渲染悲观,而是提醒人类必须把这种极端可能性永远压制在理论层面。 在灾难性的后果背后,真正让人揪心的是大国的战略选择,美国总统拜登原本在竞选时承诺过要推动“唯一目的”原则,即核武器只用于报复敌方的核攻击。 但当俄乌冲突爆发,他在压力下改变了立场,保留在极端情况下先发制人的可能。 这意味着美国的核政策重新走向战略模糊,对于外界来说,这种模糊增加了危险,一旦常规冲突失控,核门槛会被迅速拉低。 俄罗斯方面的表态同样耐人寻味,普京多次强调核战争中没有赢家,这样的战争不应被发动,但他的高级顾问也提醒,认为核战争绝不会发生是错误的。 换句话说,俄罗斯既想传递克制的信息,又在警告对手不要低估其核武能力,这样的双重话语,既是威慑,也是政治上的博弈。 其实,这样的拉锯早在冷战时期就存在,当年苏联解体后,美俄关系进入短暂的合作期,双方签署过多项裁军条约,甚至一度出现过对彼此的试探性信任。 但随着北约东扩、反导系统争议、乌克兰问题爆发,这种信任不断崩塌,到了今天,核武再次成为双方交锋的核心,美国频繁试射“民兵3”导弹,俄方则通过大规模军演回应,表面上是技术验证,实质上是政治信号。 在这种博弈下,危险就来自误判,一次导弹试射、一次侦察机擦边,都可能被对方解读为挑衅,越是强调战略模糊,越可能在紧张时刻导致错误决策。 核战略的演变告诉我们,大国口头上可以强调克制,但实际政策往往出于利益权衡,只要这种博弈持续存在,人类就要面对核武阴影,问题不在于谁更强,而在于谁愿意迈出真正降低核风险的那一步。 在大国核博弈频繁上演的今天,中国选择了另一条路径,不是不断提高核武库数量,而是打造牢固的防御体系,钱七虎院士曾直言,中国能够抵御任何形式的攻击,这份底气源自于多层次的安全屏障,从高空到地下,从战场到城市,防御网正在悄然成型。 预警系统是第一道关口,在山东、黑龙江和海南的相控阵雷达站形成覆盖网后,中国能在导弹发射后几秒钟内捕捉信号,比五角大楼系统反应还快。 这意味着在第一时间,国家就能锁定威胁,并为后续拦截赢得宝贵时间。 地下工程是第二道保障,发射井采用悬浮减震设计,经过模拟核爆测试后依旧能保持九成以上的作战效能,南海核潜艇基地的洞库顶盖厚达三十多米,使用自修复混凝土,即便遭遇连续钻地弹攻击也能保持完整。 秦岭的通风系统模拟白蚁巢穴结构,在污染环境下依然能自主调节空气循环,确保人员和设备的生存能力。 除了硬核军事设施,伪装与隐蔽同样关键,西北的动态光学迷彩能大幅提升卫星误判率,这意味着即使敌方侦察频繁,也可能难以锁定真正目标,这些布局不是纸上谈兵,而是现实演训和实验中被反复验证过的。 中国的思路很清晰,在核讹诈的阴影下,安全感不只是来自进攻能力,更来自生存和防护的可靠性,通过防御体系构建心理与技术双重屏障,中国在核威胁面前展现了不同的战略姿态。 (信息来源:澎湃新闻--最新研究:美俄若爆发全面核战争,或致全球50亿人死亡)