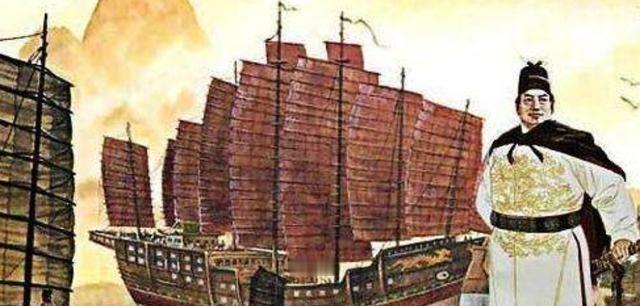

“我们是中国人的后裔,希望中国可以接我们回去认祖归宗”,在非洲肯尼亚东部的拉穆群岛上,有一群黑人声称自己有中国血脉,而这,似乎有源于一个传说。 拉穆群岛在肯尼亚东海岸,属于拉穆群岛群,最大的岛是帕特岛。传说在1418年郑和第四次航行时,一艘辅助船在帕特岛附近遇风暴沉没,二十一名中国水手幸存上岸。这些水手来自明朝船队,本来是去马林迪宣诏的,结果船撞礁石碎了。他们上岸后没法回国,就娶本地斯瓦希里妇女为妻,融入村落。那些妇女是当地穆斯林,船队也信伊斯兰,所以文化上没太大冲突。 水手们教本地人些手艺,比如用船钉做鱼钩,编渔网,还带了些中国习俗,像煮饭用锅,种点姜苗。几代人下来,后裔皮肤黑了,但有些家族鼻梁高,眼形细长,被当地人当“有来历”的标志。岛上还留着些老物件,像陶罐和铜钩,说是祖先从船上带下来的。传说流传口头,几百年没断,岛民们拿这个当家族根源,节日时聚一起讲故事,击鼓跳舞,动作学祖先划船。 这些后裔自称“锡库瓦尼人”,意思是“中国人”,生活在帕特岛的曼达村。村里人说,祖先船沉后,他们在村外搭棚住,靠雨水椰子维生,渐渐和村民交换食物,学斯瓦希里语。有人专攻手工艺,修屋顶用铜钉,编网眼均匀。婚后生孩子,教后代中国味的饭法,锅里米粒翻滚加香料。家族特征传下来,老人指着鼻梁下巴说,这准是东方血统。传说不光是故事,还影响生活方式,村里有些人保存瓷碗,蓝白相间,边缘缺口,用来盛饭小心端着。外人来访,他们总爱讲这些,眼神认真,觉得这是身份标签。科学上,DNA测试过,部分人带东亚基因标记,但专家说可能来自更早的贸易,不是专属郑和船队。 现代科学开始验证这个传说。2002年,中国研究者去拉穆抽血测试,当地一个家族显示中国血统痕迹。2005年,名叫姆瓦马卡·沙里夫的女孩,十九岁,从帕特岛去中国留学,她被当典型后裔,DNA结果有东亚单倍群。政府赞助她学护理,回国后成医生,还去福建长乐访郑和故里。2010年,中肯联合考古队搜帕特岛海底,潜水员挖出瓷片船钉,送实验室比对。瓷器样式像明朝,但没找到整船残骸。2017年,又有中美肯队挖墓地,刷骨骼提取样本,分析血统,确认部分东亚输入,但时间可能在1000年左右的西南亚迁徙。基因研究显示,斯瓦希里海岸亚洲血统早于郑和,约1000年从波斯湾来,但郑和时代可能有额外输入。岛民不管这些,坚持传说,觉得血缘比数据重要。 中肯关系因为这个传说更近了。郑和航行是海上丝路起点,今天“一带一路”接上茬。拉穆港是中国企业建的,起重机吊钢梁,码头伸进海,船缆拉紧。学校加中文课,孩子握笔描汉字,老师画航线图。姆瓦马卡回国后,当文化使者,在纪录片讲家谱,捧碗展示纹路。政府派人考察,帮助基建,带科技和传统。岛民生活改善,路铺平,电灯亮堂,取代油灯。节日仍高呼口号,声音回荡椰林。中国游客来,岛民握手拉屋里,指遗物讲往事。传说成情感纽带,超越种族,强化认同。质疑声有,说是营销吸引资源,但岛民生活简单,坚持讲历史,更多是为尊重过去和盼未来。 拉穆的“寻根”不只血脉,还牵文化融合。郑和时代,中国输出瓷器丝绸,换回象牙香料。今天,交流双向,肯尼亚学生来华,学工程医学。姆瓦马卡2023年去福建,参观郑和纪念馆,带回故事。考古继续,2016年美中队在拉穆海域搜,仪器扫礁石,捞木残陶器。结果虽模糊,但证明早期联系。岛民愿望简单,希望中国认这段亲缘,当无形纽带。全球化下,身份流动,传说帮他们找根。中国历史长,世界连深,从郑和到一带一路,总在影响别人。拉穆人喊“我们是中国后裔”,是敬意,也是期待。