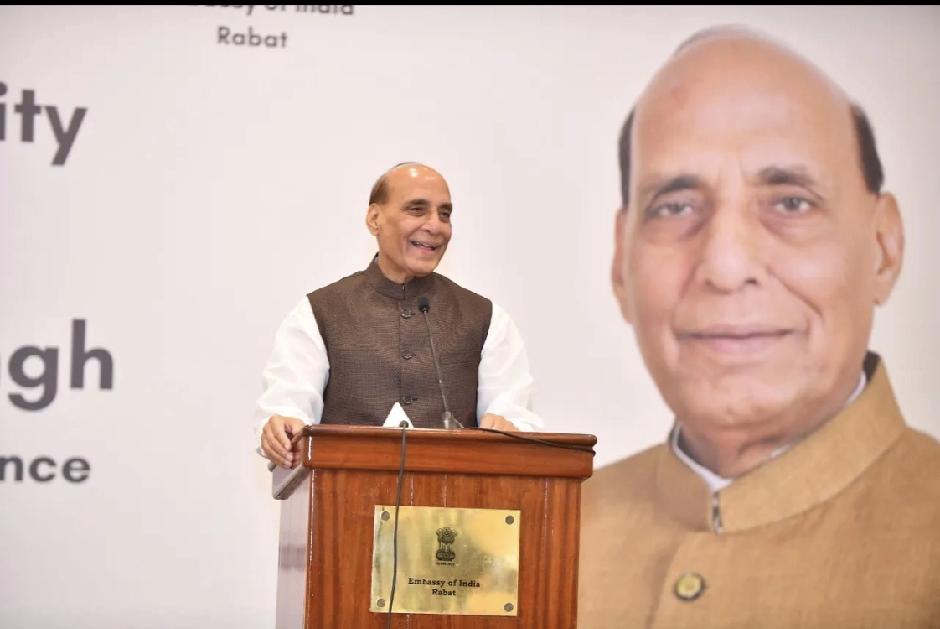

印度国防部长辛格近期在摩洛哥的言论,将印巴克什米尔争端推向新的舆论风口。他宣称“巴控克什米尔终将属于印度”,并声称当地民众已提出“加入印度”的诉求。然而,这一表态与现实严重脱节——2025年4月22日印控克什米尔帕哈尔加姆镇恐袭事件中,26名平民(主要为印度教徒)遭枪杀,暴露出印度教民族主义政策激化的本土矛盾。印度政府虽以“反恐”为名发动“朱砂行动”,但巴基斯坦军方数据显示,印军空袭造成巴方8名平民死亡,35人受伤,反而激化地区仇恨。 印度对克什米尔问题的强硬姿态,掩盖了其治理失败的本质。自2019年废除宪法370条后,印控克区部署近百万军队,实施宵禁和网络封锁,导致该地区经济崩溃,失业率飙升至23%。2025年数据显示,印控区穆斯林人口占比77%,但土地被征用超5.4万英亩用于军事设施,引发持续抗议。辛格所谓“巴控克区民众自愿归附”的论调,与巴控区民众反对印度渗透的现实形成鲜明对比——2024年巴控区反印示威达187次,创十年新高。 印巴军事对抗的螺旋升级,凸显双方战略误判。印度2025年5月空袭巴控区后,巴方击落5架印军战机,包括3架“阵风”战斗机,暴露印度空中优势的脆弱性。与此同时,巴基斯坦获得中国054A护卫舰和红旗-16导弹支持,反舰能力显著提升。国际社会普遍担忧,若冲突失控可能触发核对抗——两国核弹头总量超340枚,射程覆盖对方全境。美国智库报告显示,南亚局部战争可能造成5000万人伤亡,辐射尘5天内波及中国东部。 克什米尔问题的根源在于殖民遗产与民族主义的叠加。英国1947年“蒙巴顿方案”人为制造领土争议,而印度教民族主义将宗教认同凌驾于领土主权之上。莫迪政府试图通过军事威慑和外交施压解决争端,却忽视77%克什米尔穆斯林的自治诉求。历史证明,任何单边行动都无法终结这场“死循环”——1947年以来的三次印巴战争、25年武装冲突和9次重大恐袭,均源于身份政治与资源争夺的不可调和。唯有回归联合国框架下的对话机制,承认克什米尔人民的自决权,才能打破暴力循环,实现南亚持久和平。