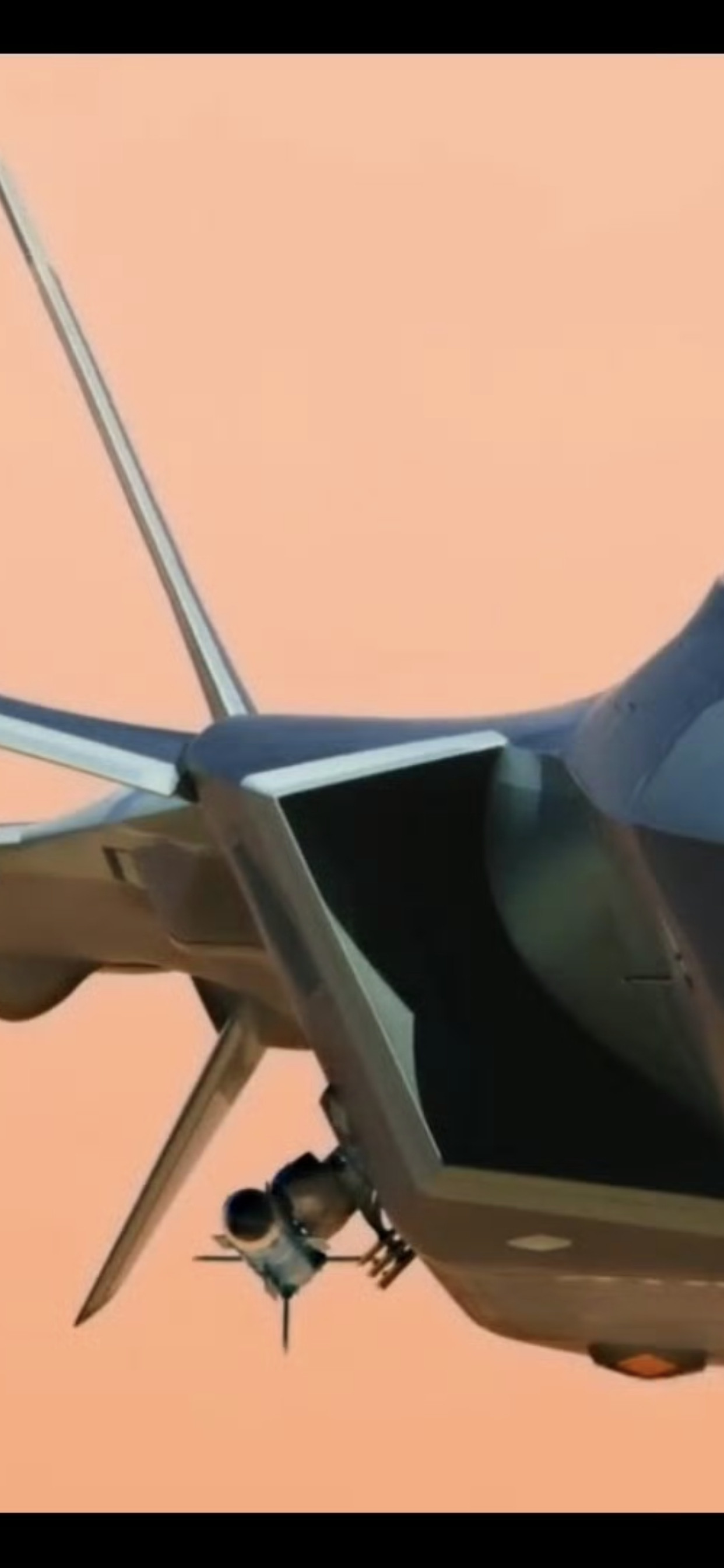

洛马这次的新无人机被全世界嘲笑了!因为这个进气道设计与歼-36一模一样,机翼设计与歼-50一模一样,但是更让洛马绝倒的是整合了两种六代机优势的无人机中国早就在阅兵式上展示了,美国的无人机却还要到2027年才首飞,这个就有点尴尬了,谁知道2年之后中国又会掏出那些新玩意儿? 在航空领域的激烈角逐中,美国洛克希德·马丁公司近日推出的一款新型无人机Vectis,本该是技术革新的标志,却意外引发全球热议。它的设计细节为何如此引人注目?背部进气道与机翼布局的组合,是否隐藏着某种尴尬的巧合?当中国早已在公开场合展示类似整合方案时,这款计划2027年首飞的无人机,又将如何面对未来的不确定性?一探究竟,或许能揭开大国博弈的冰山一角。 洛克希德·马丁的臭鼬工厂一向以创新著称,这次在空军联合空天网络大会上发布的Vectis无人机,定位为第五类无人作战飞行器,强调生存力和多任务适应性。它旨在与F-35等有人机协同执行空对空、空对地打击以及情报监视侦察任务。 Vectis采用开放系统架构,便于与现有平台数据链对接,这在现代空战中至关重要,因为多域作战要求实时信息共享。设计上,它的外形低矮锐利,表面涂层优化雷达反射,翼展适中以平衡机动与隐身。 首飞目标定在2027年底,这反映出美国在协作作战飞机领域的谨慎推进,优先验证全系统集成而非仓促上马。 Vectis的出现,也凸显了美国空军对无人伴飞机的需求,正如CCA计划所示,未来战场上,无人机将分担高风险任务,释放有人机的潜力。 Vectis的核心设计之一是背部进气道,这种布局将空气从机身上方引入引擎,减少正面雷达截面,有助于隐身性能。 在巡航状态下,这种进气方式能提供稳定气流,支持长航时任务。但问题在于,当无人机转向高机动作战时,单一背进气可能面临气流中断风险,因为机身倾斜会改变吸气路径。 相比之下,传统战斗机多采用侧面或腹部进气,以确保在急转弯或高G过载下引擎持续供氧。 Vectis的这一选择,似乎更侧重生存而非极限机动,这与它宣称的多任务灵活性形成张力。 军迷们很快注意到,这种背进气与成都飞机工业集团的歼-36原型高度相似,后者同样探索顶部通道,但辅以腹部加莱特进气作为备份,确保在复杂空域的可靠性。 歼-36作为潜在六代机,强调能量武器供电和雷达集成,背进气仅用于低负载场景。这种相似并非巧合,而是全球设计师在隐身权衡中的共通路径。 Vectis的机翼采用拉姆达翼型,后掠角陡峭,结合全动翼尖控制面,这种布局在亚音速下扩展展弦比,提升升阻比约15%至20%,而在超音速阶段通过大后掠角降低波阻。 翼缘锯齿处理进一步散射雷达波,符合低可观测原则。全动翼尖允许精确调整攻角,支持伴飞编队中的队形保持和规避动作。 这套气动方案源于沈阳飞机公司的歼-50概念,后者同样使用拉姆达翼加可动翼尖,实现高速机动与隐身并重。歼-50的无尾设计进一步简化结构,减少雷达反射源。 Vectis继承这一思路,却将高机动要求与背进气结合,引发质疑:单通道供气是否能支撑翼型的高飞控负载?类似矛盾曾在印度LCA战斗机上出现,那里亚音速进气与超音速翼型不协调,导致性能妥协。 Vectis的设计团队显然预见此点,但公开资料中未详述解决方案,这让外界猜测其实际作战半径和转场速度。 全球嘲笑的焦点在于Vectis的“拼凑感”,它看似整合了歼-36的进气隐身与歼-50的翼型机动,却忽略了二者的互补机制。 中国在2019年国庆阅兵中,已展示一款整合类似优势的无人机,方队末位的那架无尾平台,使用腹部加莱特进气,确保高速高机动下的引擎稳定,同时拉姆达翼下全动翼尖实现精确控制。 该无人机已进入现役序列,支持ISR和打击任务,证明了设计成熟度。相比之下,Vectis仍停留在原型阶段,2027年首飞意味着至少需数年迭代才能实战部署。 这时间差暴露了中美在无人系统开发上的节奏差异:中国注重快速验证并公开威慑,美国则强调模块化和盟友兼容,但进度滞后让Vectis显得被动。 这种设计争议并非孤例,而是大国航空竞赛的缩影。Vectis的开放架构虽先进,却需依赖F-35生态,这在盟国合作中是优势,但在自主性上受限。 中国无人机则更注重自成体系,歼-36和歼-50的元素融合,体现了从飞翼到菱形翼的演进逻辑。嘲笑声中,Vectis暴露了美国在六代机过渡期的短板:预算分配向有人机倾斜,无人项目起步晚。 2025年大会上,臭鼬工厂副总裁O.J. Sanchez强调Vectis的生存力,但未回应具体技术短板,这让军迷们在社交平台上放大比较。 未来两年,中国可能推出迭代版,融入AI自主决策,进一步拉大差距。美国若不加速,Vectis恐难逆转尴尬局面。

Paradise

中国居然偷了美国还没有的技术。

木鱼 回复 09-30 13:02

嘎了!换上友军的衣服埋了吧[滑稽笑]

对方正在怼入

美国现在只能照着中国武器画PPT,又一实证

脑细胞

还是厉害。

天涯木棉

一天到晚瞎嚷嚷,说中国偷它们技,仿他们成果的人,却是不折不扣的盗版惯犯。美国就是个贼,但它却满世界喊捉贼。一个厚颜无耻的国家,一群贪婪阴险的强盗。

捕风汉子

中国以前是摸着美国过河,摸着摸着一不小心摸丢了,冲出去老远找不到人了!回头一看傻眼了,发现老美踉踉跄跄、连滚带爬摸着咱们过河呢!!![捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]

用户11xxx84

大概要诬陷兔穿越到2027年偷了洛马首创的技术吧

贺兰山

不是华裔在帮他们设计吧?十有八九

你跌 回复 09-30 10:37

首先,华裔不是华人,也不是华侨,华裔没有中国国籍,他爱给谁设计给谁设计。其次,更说明美国那群白人不行,还得靠黄皮肤的华裔设计。

朝阳

老美没有超级风洞,毫无疑问,肯定是照中国的歼36、歼50葫芦画大瓢!不过,把这两种机型整合在一起,能否适应恶劣的气候变化环境,还不好说!也许成功,或许以失败而告终!

老君

扯淡,背部进气没法做大角度盘旋。

華華

在中国的刺激下,美六代机估计几年后会出现,毕竟美国已有无垂尾轰炸机的飞控技术。

颖冠JOHN

2个6代加身,就是12代了

小熊猫

美国佬:你看,我就说中国人偷了我们未来的技术!![哭笑不得]