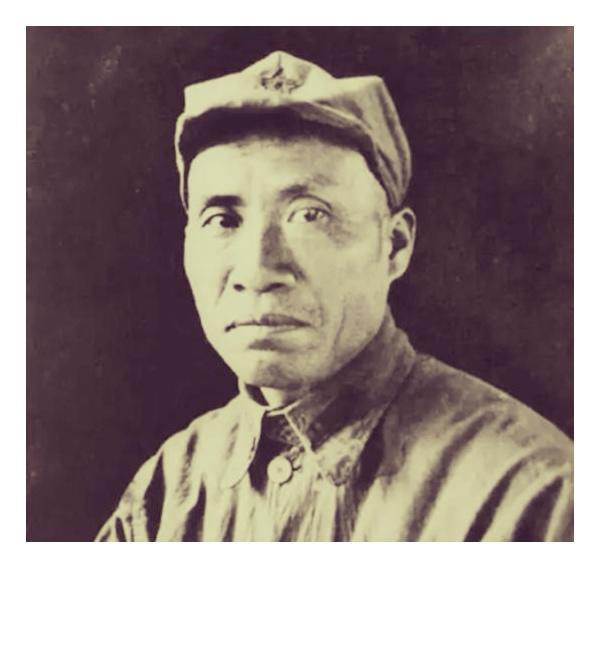

文武全才周恩来:除了外交和政务,他的军事才能究竟有多高? 说起周恩来,大家脑子里第一反应多半是那个在国际舞台上谈笑风生的外交家,或者是处理政务时一丝不苟的总理。没错,他确实在这些领域干得风生水起,但要论军事才能,周恩来绝对是位低调的大家。很多人觉得他没穿军装,没打过什么大仗,就没啥军事功劳,其实不然。他从中国革命一开始就深陷军事漩涡,早早就意识到没有军队,革命就是空谈。 周恩来的军事之路起步挺早。1922年,他在欧洲留学时就写信回国,说没有革命军队,军阀就打不倒。这话从一个二十出头的年轻人嘴里说出来,可不是随便说说,而是他真切感受到欧洲军阀混战对中国的影响。回国后,他直接扑进黄埔军校,当上政治部主任。那时候黄埔刚建校,周恩来没闲着,赶紧搞起军队政治工作。他主持制定了《国民革命军党代表条例》,这玩意儿本质上就是确立党指挥枪的原则,让军队从上到下都听党的,避免了国民党内部军阀各自为政的乱象。东征北伐期间,他还亲手组建了叶挺独立团,这支部队后来成了人民军队的种子队。独立团在战斗中表现突出,士兵们纪律严明,战斗力强,周恩来通过党代表制度,确保了思想统一,避免了内部派系斗争。黄埔时期,他不光管思想,还抓后勤和训练,让学员从书生变成能打仗的军官。这段经历让他从理论家变成实干家,为后来独立领导武装斗争打下基础。 大革命失败后,周恩来没退缩,1927年直接领导南昌起义。这次起义是共产党独立打响第一枪的标志,周恩来任前敌委员会书记,统筹了贺龙、叶挺、朱德等部队的两万多人。起义后,部队南下广东,途中虽遇挫折,但成功创建了工农革命军第一军第一师,这直接开启了共产党武装斗争的新篇章。南昌起义的意义不小,它证明了共产党能独立掌握军队,而不是总靠国民党合作。紧接着,周恩来又参与了秋收起义和广州起义,虽然这些都没南昌那么顺利,但积累了宝贵经验,让红军从星星之火慢慢燎原。 进入红军时期,周恩来的军事才能就更显出来了。1931年,他任中央革命军事委员会副主席,主管红军建设。那时候国民党搞围剿,红军处境艰难,周恩来和朱德一起指挥了四次反围剿。第一次反围剿,他主张诱敌深入,用短促突击打乱敌阵,结果红军以少胜多,歼敌两万多。第二次、第三次,他继续完善这个战术,强调运动战,避免硬碰硬。第四次反围剿时,面对国民党四十万大军,他和朱德在瑞金指挥,决定把主力拉到黎川东韶地区设伏。红军战士隐蔽在山林,敌军一头扎进圈套,周恩来通过情报调度,指挥部队从侧翼包抄,歼灭敌一个师,还缴获了大批武器。这四次胜利不光保住了苏区,还扩大了根据地面积,让红军从几万人发展到十几万。周恩来在这过程中,特别注重情报工作和后勤保障,他亲自审阅侦察报告,确保每一步都踩在点上。 长征是周恩来军事生涯的又一高峰。1934年10月,中央红军开始长征,周恩来作为军事委员会副主席,负责具体指挥。遵义会议上,他支持毛泽东的正确路线,转兵贵州,避免了被全歼的危险。通道会议和黎平会议,他又坚定主张四渡赤水,摆脱国民党重兵围堵。长征路上,红军翻雪山、过草地,周恩来管着部队的行军路线和补给分配。他提出“工农武装大联合”的思想,强调和地方游击队合作,分散敌军注意力。这套策略让红军从八万多人突围到陕北,只剩几千人,但保存了火种。长征不光是军事转移,更是战略大转向,周恩来通过灵活机动,证明了弱小部队也能在劣势中求生。 新中国成立后,周恩来的军事贡献转向建军和现代化。1950年抗美援朝,周恩来协助毛泽东制定轮番作战策略,分三批投入二十一个军,确保志愿军补给不断。他协调东北边防军车辆调配,运弹药过鸭绿江,第一批部队轮换时,通过电台指导生力军替换疲惫师团,成功阻击美军春季攻势。抗美援朝不光是军事援助,还提升了中国人民的国际地位,周恩来在联合国代表团中,也推动了停战谈判。回国后,他主持军队正规化建设。 1950年代初,他领导军委日常工作,推动部队从步兵为主转向诸兵种合成。1951年,他审阅并颁布军兵种协同作战草案,强调计划性和纪律性,确保空军、海军和炮兵配合默契。他还抓武器装备,指示兵工局研发国产枪炮,引进苏联技术,建立导弹基地。海军建设上,他下令建青岛和旅顺基地,准备海防。空军方面,1950年他为《人民空军》题词,推动飞行员训练和飞机组装。到1955年授衔时,人民解放军已完成由单一兵种向现代化的转变,周恩来主持典礼,授予将官军衔,奠定了我军正规化基础。