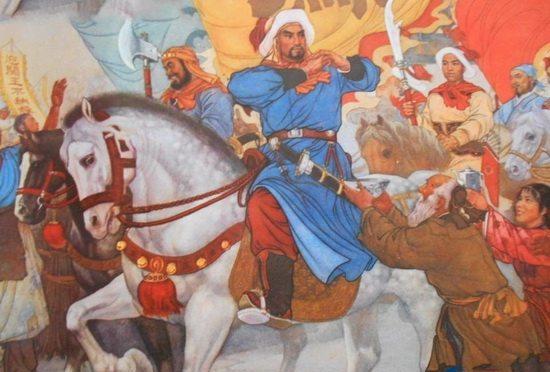

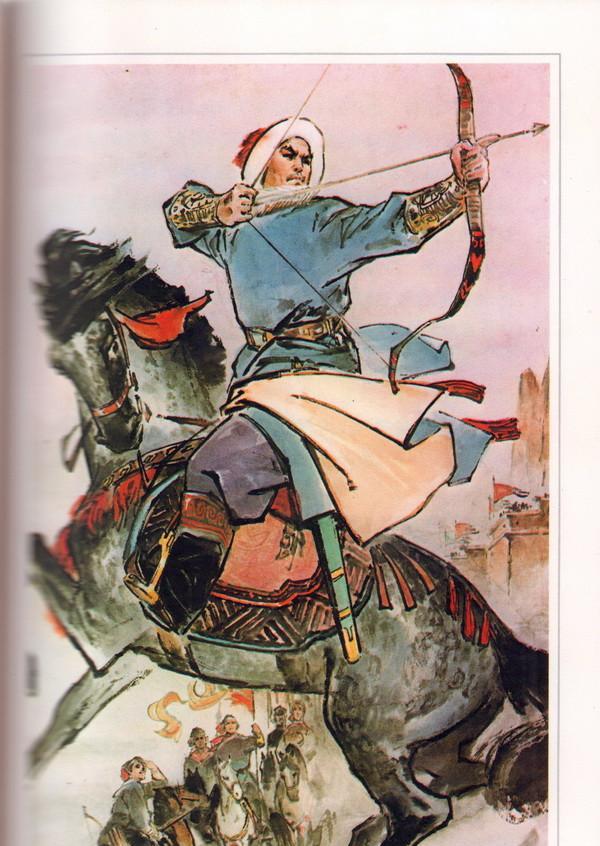

二月河曾毫不留情地说:“写历史就好好写历史!姚雪垠非要通过《李自成》教育人民,表面写的是康雍乾,其实反映的就是六七十年代!”姚雪垠的《李自成》1963年秋天出版后,在当时引起了两种不同的反应:称赞者说它是“一部结构宏伟、规模浩大的歌颂农民起义的英雄史诗”;贬斥者说它“歪曲农民革命和农民革命领袖”,歌颂牛金星是“歌颂姚雪垠自己”,甚至还有人联系他的“个人”问题加以批判。 当时陶铸对《李自成》持肯定、称赞的态度,武汉文联也顶住来自全国的反面批评,公开表态,组织文章支持姚雪垠。十年初期,由于毛主席的亲自出面保护,才使得作家姚雪垠免遭诘难;后来又是他的一次重要批示,挽救了长篇历史小说《李自成》夭折的命运。姚雪垠感慨地说:“毛主席一再保护、支持我,我是非常感激的,没有他的保护和支持,就不会有《李自成》。” 在当代文学的灿烂星空中,姚雪垠及其长篇历史小说《李自成》无疑占据着极为重要的位置。姚雪垠,这位集小说家、文艺理论家、史学家、思想家为一身的文坛大家,1910 年出生于河南省邓县西乡姚营寨的一个没落地主家庭 ,自幼便在传统文化的熏陶下成长,为他日后的文学创作之路奠定了深厚的基础。他的创作生涯横跨多个时期,作品风格独特,多聚焦于农民在战乱中的变化与反抗斗争,语言朴素自然,采用北方农村口语,充满了浓郁的生活气息 。 其代表作《李自成》全书共五卷,以明末李自成领导的农民起义军的兴衰历程为主线,生动地描绘了明朝末年那个动荡不安、风雨飘摇的时代。在这个时代里,外有清军压境,虎视眈眈;内有农民起义,烽火连天。社会矛盾尖锐复杂,各种势力相互交织、争斗。姚雪垠以其深厚的历史功底和卓越的文学才华,将这一宏大的历史背景下的农民革命战争栩栩如生地展现在读者面前,谱写了一首气势磅礴的 “农民革命战争的英雄颂歌” 。 从 1963 年第一卷出版,到 1999 年第四、五卷问世,《李自成》的创作历经了漫长的岁月,凝聚了姚雪垠无数的心血与汗水。这部作品不仅在国内引起了巨大的轰动,还在国际上产生了广泛的影响。它荣获了首届 “茅盾文学奖”,第一卷还获得了日本部省、外务省颁发的文化奖 ,并入选 “新中国 70 年 70 部长篇小说典藏”,这些荣誉足以证明其在文学史上的重要地位 。 《李自成》的成功,不仅仅在于它展现了宏大的历史场景和复杂的人物关系,更在于它深入探讨了历史发展的规律、人性的善恶以及社会变革的力量。姚雪垠在创作过程中,秉持着 “深入历史,跳出历史” 的理念,既忠实于历史事实,又不拘泥于历史,通过艺术的加工和创作,赋予了历史人物和事件以鲜活的生命力 。 在《李自成》中,姚雪垠不遗余力地展现农民起义的波澜壮阔。他生动地描绘了起义军从最初的艰难崛起,到逐步发展壮大的艰辛历程。书中对战争场面的描写气势恢宏,如潼关南原战役,起义军与官军展开殊死搏斗,“喊杀声、马嘶声、兵器碰撞声交织在一起,震天动地。李自成骑在一匹高大的战马上,挥舞着长枪,身先士卒,带领着起义军奋勇拼杀。他的脸上充满了坚毅和果敢,眼神中透露出对胜利的渴望。起义军们个个热血沸腾,不顾生死地冲向敌人,他们的呐喊声仿佛要冲破云霄。” 这段描写,让读者仿佛身临其境,感受到了战争的残酷与激烈,也深刻体会到了农民起义军的英勇无畏 。 姚雪垠还细腻地刻画了众多农民英雄形象,如李自成、刘宗敏、高夫人等。李自成作为起义军的领袖,被赋予了卓越的领导才能、坚定的信念和高尚的品质。他心怀天下,立志推翻明朝的腐朽统治,拯救百姓于水火之中。刘宗敏则勇猛善战,性格豪爽,对李自成忠心耿耿,是起义军的得力战将。高夫人巾帼不让须眉,她聪慧机智,在关键时刻总能为起义军出谋划策,同时还承担着照顾起义军家属的重任,展现出了坚韧不拔的女性力量 。 在《李自成》的创作中,姚雪垠鲜明地站在了农民阶级的立场上。他通过对李自成起义军的描写,充分展现了农民阶级的苦难与抗争,表达了对农民阶级的深切同情和支持。书中描写了明朝末年,百姓生活在水深火热之中,遭受着地主阶级的残酷剥削和压迫。“土地被地主大量兼并,农民们失去了赖以生存的土地,只能被迫租种地主的土地,承受着高额的地租。遇到灾年,粮食歉收,农民们不仅交不起地租,还要忍受饥饿和疾病的折磨。许多农民流离失所,饿死在路边。” 面对这种残酷的现实,农民们忍无可忍,纷纷揭竿而起,李自成领导的起义军正是在这样的背景下应运而生。姚雪垠通过对李自成起义军的歌颂,揭示了农民阶级的革命精神和反抗意识,同时也批判了地主阶级的腐朽和反动。他认为,农民阶级是推动历史前进的重要力量,他们的斗争是正义的、合理的。这种鲜明的阶级立场,使《李自成》具有了强烈的现实意义和社会批判性 。