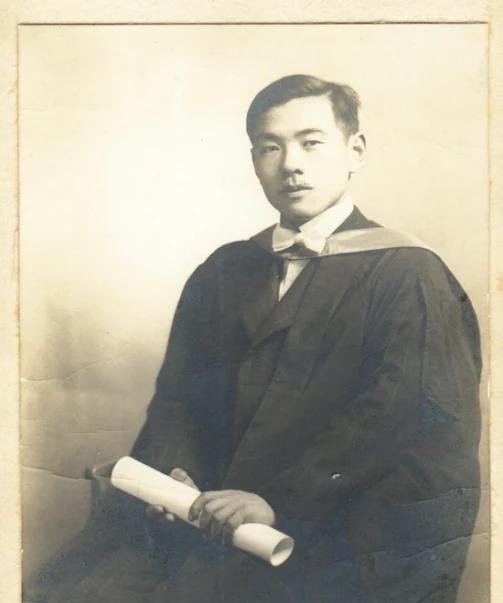

他曾说:“回国不需要理由,不回国才需要理由!”他就是被誉为“新中国理论物理第一人”的伟大科学家,中科院院士、两弹一星元勋——彭桓武! 早年间的彭桓武,就是人们常说的“天才”:15岁考上清华大学物理系,不到20岁就进了清华研究院,还跟王竹溪、林家翘、杨振宁一起被称作“清华四杰”。 后来他又去了国外,成了理论物理学大师波恩的第一个中国弟子,跟“原子反应堆之父”费米、“原子弹之父”奥本海默这些科学界的大人物师出同门。 在国外那些年,他研究晶格动力学、分子运动论,还碰了场论、固体物理,不光拿了哲学博士学位,还跟海特勒、汉密特一起搞出了HHP理论,把宇宙线现象解释得明明白白。 再后来回爱丁堡大学独自研究,又拿了科学博士学位,1945年还跟波恩一起得了爱尔兰皇家学会的奖,在国际物理学界早就有了自己的位置。 可二战一结束,彭桓武就跟在法国的钱三强约好,回国后要拉上志同道合的人,让祖国借着原子时代的科学技术变强。 那时候回国的船票不好弄,正巧他一个同学在英军做事,他就借着这层关系搭英国海军的军舰,1947年底总算踏上了回国的路。 1948年爱尔兰皇家学会选他当会员的时候,他已经在云南大学教书了。 有人问他为啥放着国外的好日子不过要回国,他就说:“回国不需要理由,不回国才需要理由!” 回到祖国后,彭桓武1949年到了刚解放的北京,跟钱三强重逢,听说要成立近代物理所,他一下子就来了劲。 俩人商量着先从教育下手,解决物理学人才不够的问题,他就回了母校清华大学,在国内第一次开了正规的量子力学课程,教出了周光召、黄祖洽、于敏这些后来的核物理骨干。 到了1960年夏天,苏联专家突然撤了,撕了协议,我国的核武器研究一下子就停了下来。 这节骨眼上,彭桓武放下自己熟门熟路的领域,一头扎进了核武器这个神秘领域,全身心扑在理论攻关里。 他跟王淦昌、郭永怀三位科学家受命去核武器研究所,周总理还在中南海接见过他们,问他见没见过原子弹、懂不懂原子弹,他用东北话实诚回答: “谁见过那玩意儿呀”“谁懂那玩意儿呀”,可背地里早就开始研究。 朱光亚后来都说,彭桓武没调过去的时候就开始出主意,大家常去原子能所找他请教。 搞核武器研究,难就难在国外把技术捂得严严实实,好多重要的物理现象、规律还有计算方法,都得自己摸索。 彭桓武想了个办法,让大家每个星期一上午开专题研讨会,不管是有名的老科学家还是刚毕业的年轻人,都坐在一起研究难题,谁有道理就听谁的。 会议室的黑板上,公式写了又擦,计算结果算了又否,就这么一点点抠。 他也从不拿自己当大科学家,看见年轻人考虑不周全,就提想法;有时候在黑板上写一串公式帮年轻人打开思路,还总鼓励他们说出自己的看法。 就靠着手头的计算尺和手摇计算机,他带着大家把复杂的方程组简化了,算出了原子弹反应过程的大致情况。 还把反应过程分成了不同阶段,找出了决定每个阶段特性的关键物理量,为搞懂原子弹反应的基本规律帮了大忙。 1963年3月,我国第一颗原子弹的理论方案总算出来了,后来这个理论设计还拿了国家自然科学奖一等奖。 按规定,一等奖的金质奖章该给名单里第一个人,可所长把奖章送给他的时候,他却不肯要:“这是集体的功劳,不能我一个人拿。” 后来他虽然接了奖章,却让所长带回去放在研究所,还给所有人写了两句话:“集体、集集体,日新、日日新。” 其实彭桓武这一辈子,藏着太多值得琢磨的地方。 他放着国外的学术地位、高薪和安稳日子不过要回国,是心里装着祖国。 早年间北平沦陷的时候,他带着砒霜准备宁死也不做顺民,那种民族气节早就刻进了骨子里。 所以在他看来,学了本事就该回国,这是天经地义的事,根本不用找理由;反倒是放着祖国不管留在国外,才需要跟人解释。 这种想法,跟现在有些人为了个人利益挑三拣四的样子比,更显得出他的纯粹:他的回国,不是为了名,不是为了利,就是单纯觉得“祖国需要,我就该回来”。 他本来在熟悉的领域里已经做得很好了,可国家一有需要,立马就跨界。 国外不透露技术,他就带着大家自己闯;设备不够好,就用“穷人的办法”想窍门,最后硬是没让数学计算拖了实验的后腿。 他90岁的时候还发表广义相对论论文,临终前把“两弹一星”功勋奖章和50万元积蓄都捐了出去,一辈子都在践行“科学报国、淡泊名利”这八个字。 真正的科学家,从来不是实验室里的孤岛,而是托举国家前行的脊梁;真正的爱国,也从不是挂在嘴边的口号,而是把每一步选择都踩在祖国需要的地方。

![正常大多数人吃一斤都费劲[6]](http://image.uczzd.cn/7611539809355794194.jpg?id=0)