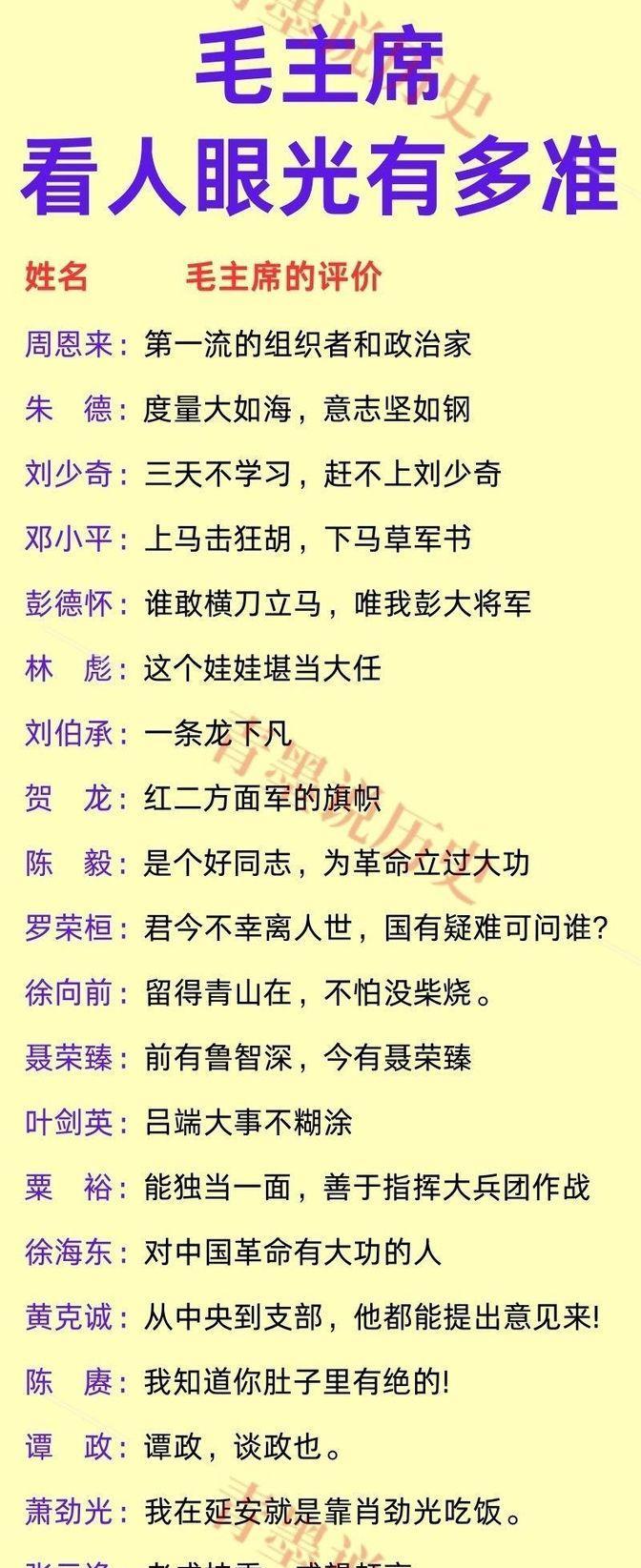

毛主席看人的眼光有多准?毛主席对人的洞察力,可谓精准无比,他不仅是中国革命的舵手,更是一位知人善用的伯乐。 秋收起义时,革命刚受了挫折,队伍里有个叫罗荣桓的年轻人,刚从武昌中山大学出来,还兼着管账的任务,行军路上连钱箱都被俩痞子兵骗走了。 可毛主席没盯着这“丢钱”的事儿,反倒看出这书生革命意志比谁都坚定,直接让他当特务连党代表。 后来在井冈山,罗荣桓更是拿出真本事,战士要做到的他先做到,打仗冲在前、撤退时垫后,宿营时挨个查铺,吃饭时还带着党员去站岗。 不到三年就被毛主席任命为红四军代理政委,跟101搭档正好互补。 101会打仗但不擅长做思想工作,罗荣桓偏偏能把人心聚起来,俩人从井冈山打到海南岛,没吃过几次败仗。 解放战争时,粟裕才三十多岁,之前在苏中指挥三万兵力,硬是把国民党十二万大军打得落花流水,一个半月里七战七捷,歼敌五万多。 毛主席一看这小伙子是块打仗的料,直接给陈毅发电报,明确说山东、华中野战军会合后,战役指挥交粟裕负责。 后来孟良崮战役,粟裕带着部队“从百万军中取上将首级”,把国民党王牌74师全歼,这种胆略和本事,全靠毛主席敢放手给机会。 还有徐向前,当年西路军打了败仗,不少人质疑他,可毛主席知道打仗没有常胜将军,西路军失利有太多复杂情况。 见到徐向前第一句话就是“留得青山在,不怕没柴烧,你能回来就好”,一句话卸了徐向前的思想包袱。 后来徐向前带着刚转为主力的六万部队,在晋中一口气歼灭阎锡山十万精锐,成了光耀千秋的帅星。 除了挑人准,毛主席还特别会搭台子培养人才。 延安时期办起抗大、陕北公学,前后培养了几十万革命骨干,不管是农民出身的战士,还是知识分子,到了这儿都能学本事。 新中国成立前,他还专门号召“大量吸收知识分子”,一下子把六万多知识青年拉进革命队伍。 建国后又喊着“向现代科学进军”,两千多名留学生放弃国外的好条件回国,其中就有钱学森、李四光这些后来的科技元勋。 用人的时候更讲究“人岗相适”,上海刚解放,资本家囤着棉花、大米、煤炭哄抬物价,毛主席派陈云去,陈云懂经济规律,把这帮人治得服服帖帖。 周总理会谈判、懂外交,毛主席就让他长期管统战和外交,不管是重庆谈判还是建国后的国际舞台,周总理总能为中国争得主动,成了公认的外交大师。 毛主席看人才从不被表面情况迷惑,不看你是不是书生、有没有犯过错,就看你有没有真信念、真本事。 他也从不信“论资排辈”那套,老说古代周瑜二十多岁就能当大都督,咱们为啥不能破格用年轻人? 解放战争时粟裕、黄克诚这些年轻将领,要是按老规矩轮,根本没机会挑大梁,可毛主席敢给他们压担子,最后都成了独当一面的将才。 对待犯错误的干部,他也不“一棍子打死”,而是帮着总结经验,让他们放下包袱再干,徐向前、许世友都受过这样的信任,最后用战功证明了自己。 为何毛主席的时代人才济济? 革命年代要抗日、解放全国,新中国成立后要搞工业、搞科技,到处都缺能干的人,这种实打实的需求逼着人快速成长。 粟裕从游击战专家变成大兵团指挥员,邓小平从地方干部变成战略家,都是跟着时代需求练出来的。 同时毛主席也搭好了制度的架子,选人坚持“任人唯贤”,不搞山头宗派,连八大军区司令都能对调,就是不让谁搞小圈子。 还把程潜、张治中等国民党起义将领请进政府,真正做到“五湖四海聚人才”。 老百姓想当人才也有门路,扫盲运动让八成文盲学会了认字,工农子弟能进干部学校,知识分子能搞科研,不管你出身啥样,有本事就能往上走。 这些人才实实在在撑起了新中国的根基。 军事上,彭德怀带着西北野战军在陕北三战三捷,后来又指挥抗美援朝,把美军挡在三八线外,保住了新生的国家。 粟裕、101这些将领在解放战争里横扫千军,四年就解放了全国。 建设上,陈云主持“一五”计划,搭起了中国工业体系的架子;李四光说中国不是贫油国,后来大庆油田真就出油了,再也不用看外国人脸色买石油。 邓稼先、钱学森他们隐姓埋名搞两弹一星,让中国在国际上腰杆硬了起来。 就连民生方面,延安鲁艺培养的文艺工作者写《黄河大合唱》,把全民族都聚到一起,基层干部推着土地改革,让农民有了自己的地,日子才有了盼头。 毛主席的伯乐之道,从来不是靠眼光“开挂”,而是把“找对人、用对人、留住人”做成了实在事。 那个时代之所以群星灿烂,就是因为人才和国家需求拧成了一股绳,你有本事,国家就给你机会;你为国家出力,国家就给你舞台。 这种“人才兴则事业兴,事业兴则人才聚”的道理,到现在都不过时。

用户10xxx50

教员的政治,就是把朋友搞的多多的。