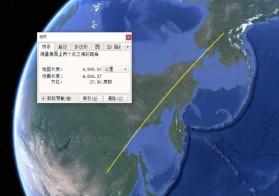

惊雷-1导弹的设计太可怕了,在我国东北上空点火发射,能直接爆锤阿拉斯加的美军反导阵地! 在九三大阅兵上首次亮相的惊雷-1空射战略核导弹,仔细研究一下,相当不简单!怪不得美军高度关注! 惊雷-1并非地面发射的传统弹道导弹,它的核心作战逻辑围绕空基平台展开。这款全长至少14米、直径超1米的庞然大物,现阶段主要由轰-6N战略轰炸机搭载,后者机腹的半埋式重载挂架恰好能承载其12至15吨的发射重量。 若从我国东北机场起飞,轰-6N无需空中加油就能拥有超4000公里的作战半径,这意味着它能在东北上空或更靠前的空域完成导弹释放,完全不必局限于固定发射点。 导弹脱离载机后,两级固体火箭发动机会迅速点火,将弹体推向高空弹道顶点。 其最大关机点速度能达到15马赫以上,这个速度远超现役多数防空导弹的拦截上限。紧接着,弹头与弹体分离,双锥体高超音速滑翔飞行器开始发挥作用,它会以“打水漂”的轨迹进行滑翔飞行,这种弹道彻底打破了传统弹道导弹的固定轨迹规律。 美军部署在阿拉斯加的“萨德”反导系统和海基宙斯盾系统,其雷达探测和拦截算法主要针对固定抛物线弹道优化,面对这种不断变轨的滑翔轨迹,根本无法精准预判落点和飞行路径。 惊雷-1的射程数据更能说明其覆盖能力。高空发射状态下,它的基础射程就达到6000至8000公里,若配合轰-6N的空中加油能力,载机作战半径可扩展至5500公里左右,两者叠加后的总打击半径直接突破1万公里。 阿拉斯加与我国东北的直线距离约6000公里,这个距离完全处于惊雷-1的有效打击范围之内,美军部署在阿拉斯加的反导阵地自然被纳入打击清单。 更关键的是,这种空射模式让发射位置极具灵活性,轰-6N可根据任务需求调整释放点,进一步压缩对手的预警反应时间。 在突防能力上,惊雷-1的设计堪称“反导克星”。它不仅能搭载20万至30万吨TNT当量的核弹头,还配备了分导式多弹头技术,单枚导弹可携带6至10枚独立弹头,同时释放大量诱饵弹干扰雷达探测。 复合制导体制让它的命中精度(CEP)控制在20米左右,这种精度意味着它能精准打击反导阵地的雷达站、发射架等关键设施。 美军曾公开评估,现有反导系统对具备高超音速滑翔和分导式多弹头能力的导弹,拦截概率低于5%,这组数据直接印证了惊雷-1的突防威力。 这款导弹的技术渊源也透着巧思,它并非全新研发的型号,而是在东风-21D、东风-26等成熟陆基导弹技术上进行空射适配改造。研发团队保留了两级固体助推和先进弹头设计,同时针对空射场景优化了弹体结构和尾舵配置,既降低了研发风险,又保证了性能可靠性。 从2013年正式立项到2025年公开亮相,多年试飞验证让它早已具备作战值班能力,这种成熟度是美军尚在研发的AGM-183A导弹无法比拟的。 在此之前,我国战略核力量主要依赖陆基东风系列和海基巨浪系列,空基力量长期存在代差。而惊雷-1的出现彻底补齐了我国“三位一体”核打击体系的空基短板。 如今轰-6N与惊雷-1的组合,让空中核反击从概念落地为现实,即便陆基和海基平台遭遇第一波打击,升空待命的轰-6N仍能实施报复性打击。这种分布式生存能力的提升,正是美军最为忌惮的核心原因。 美媒《战区》曾撰文指出,惊雷-1的意义远超导弹本身,它标志着中国核战略体系的质变。这种质变体现在威慑的灵活性上,空射导弹的模糊性让对手难以判断其打击性质和目标,显著加剧了决策链条的焦虑。 阿拉斯加作为美军在北太平洋的反导前哨,此前一直被视为本土防御的第一道屏障,惊雷-1的射程和突防能力直接撕开了这道屏障,迫使美军重新评估亚太地区的战略平衡。 从技术对比来看,惊雷-1也全面压制美俄同类装备。美国退役的AGM-129A巡航导弹射程仅3200公里,且全程亚音速飞行,突防能力远逊于惊雷-1;俄罗斯Kh-102导弹虽有5000公里射程,但同样不具备高超音速滑翔和分导式多弹头能力。 美军正在研发的AGM-183A虽宣称速度达20马赫,却多次测试失败尚未列装,而惊雷-1已形成实战能力,这种代差让美军的焦虑切实可感。 惊雷-1的亮相不是偶然,它是我国军事科技积累的集中体现,更是战略威慑理念的升级。从东北上空释放到精准覆盖阿拉斯加目标,每一项性能参数都基于扎实的技术研发,每一种作战逻辑都针对现有反导体系的弱点。 美军的高度关注恰恰印证了它的战略价值,这款被军迷称为“六爷挂一颗”的王牌装备,正以实实在在的实力,在大国战略博弈中敲响震撼人心的“惊雷”。

贤街铺

鬼子的末日已经来到了

早苗口服 回复 09-27 22:18

让日本鬼子变成物理上的熟人

香山红叶

[赞][赞][赞]

用户13xxx78

不怕六爷挂的多,就怕六爷挂一颗